コストパフォーマンスと言うことばがある。投下した金額に対して効果、対価がどれだけあるか言う意味だが、最近「タイパ」と言う言葉が目立つようになってきた。聞くところによると、タイムパフォーマンスの略称で、コストパフォーマンスの時間版とのこと。なるほど、私もYouTubeを見る際に結果を早く見たい時は再生速度を速めて見ていることもある。私はスポーツなどに特に興味もないので、試合そのものを観戦する趣味もなく、結果さえわかれば良い。そうしてみると、時間に対して、その濃度を高め、あるいは結果を得る時間を短かくする意味で「何とかパフォーマンス」と言うのは他にもあるのではないかと考えて見た

感動 – 感パ(かんぱ)

長編小説、大河ドラマやオペラ、ミサ曲のように、長い時間かけて、紆余曲折を経て感動を得るのではなく、そういうのをすっとばしてどれだけ手っ取り早く感動を得られるかの指標

対戦結果 – 対パ(たいぱ)

囲碁、将棋、チェス等の勝負事やカーリング、サッカー、ゴルフ等のスポーツの対戦結果が、その経過でどういうどんでん返しがあろうがどれだけ早く判明するかの指標

ゲーム – ゲーパ

人生ゲームを例に取ると、職業、結婚、出産、事業、事故等何でも良いから、結局どうなったのか手っ取り早く結果が決まる指標。麻雀では、いろいろテンパるのだろうが、それはどうでも良いので、誰がいくらで上がったのかが分かれば良い

人生 – 人パ (じんぱ)

生まれてからこのかた、出自、両親、境遇、運命、職業、出会い、病気、事故、成功、不運等を踏まえ、結局その人生はどうだったかの結果が経過を省いてどれだけ早く確定したかの指標

歴史 – 歴パ(れきぱ)

人類が発生してから数万年、その後どのような結末になるのか(どのように絶滅するのか)、経過はどうでも良いので手っ取り早くわかる、その指標。同様に、今はBig bangが宇宙の始まりと言うのが定説となっているが、その後人類の暮らしている宇宙は最後はどうなるのか、いろいろ学者が研究して発表しているが、結局どうなるのか、手っ取り早く分かる、その指標

試験 – 試パ(しぱ)

試験勉強をした挙句、試験の後の結果が分かるまでの 期間。一週間後の合否発表とかではなく、当日にでもわかりたい

痛み – 痛パ(いたぱ)

歯医者の治療(その後の痛みも含む)や筋肉痛等で、一定時間この痛みに耐えなければならないときに、その積分値を、強度を高めて、より短時間に消化できるかの指標

熱 – 熱パ(ねっぱ)

発熱によりしんどい思いをしているときに、微熱がだらだら続くよりは、その後の人生に支障がない程度に高熱が出てその代わり短時間に済んで欲しい

騒音 – 音パ(おんぱ)

騒音が、長時間続いて生活に支障を来すようであれば、いっそのこと一週間なり一日分全部まとめて大音響で短時間に済ませて欲しい。例えば隣家からの騒音、飛行機、鼾。その間は耳栓をするから

地震 – 震パ(しんぱ)

今後数十年に発生するであろう地震のエネルギーを災害が発生しないレベルに平準化して、一定期間で集中して消化する。その期間を耐震期間と設定し、必要な対策を講じたうえで全国的に休みにするようにしておいて、それ以外の期間は安心して過ごせるようにする。他の何とかパフォーマンスは強度、濃度を高める方向だがこれは逆

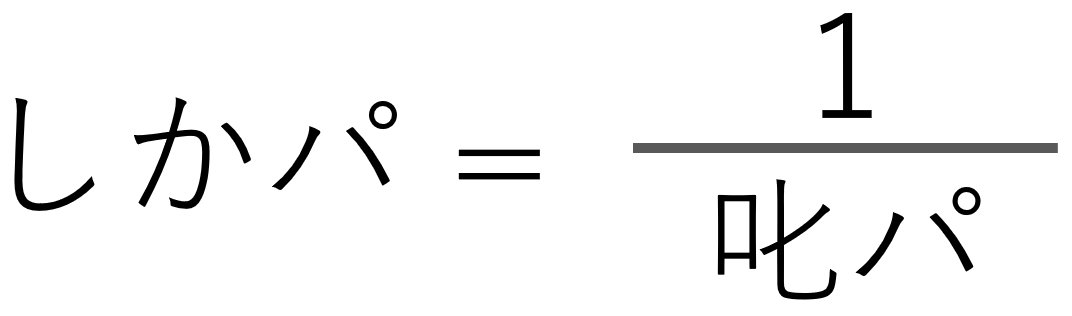

叱られ – 叱パ(しっぱ/しかぱ(逆数))

親、上司、顧客等からの説教、叱責、クレーム等が延々と続いているときに、実質的な内容がどれだけ伴っているかの指標。これらの内容が自分にとって成長の糧となるようなものであった場合、これを「しっぱ激励」と言う。逆に、同じことを何度も繰り返しているだけでいい加減うんざりするような場合は、この「しっぱ」の逆数をとって、しかとパフォーマンス、即ち「しかぱ」と定義しても良い

降雨 – 雨パ(うぱ)

年間の降雨(雪)量が、季節や生活、農業、観光の需要にどれだけ沿って、災害の発生もなく推移したかの指標

天気 – 天パ(てんぱ)

通年の天気が、個々人にとってどれだけ都合よく推移したかの指標(旅行、洗濯の際にどれだけ晴れの日があったか、会社に行きたくない時に都合よく豪雨になって電車が止まったか等)

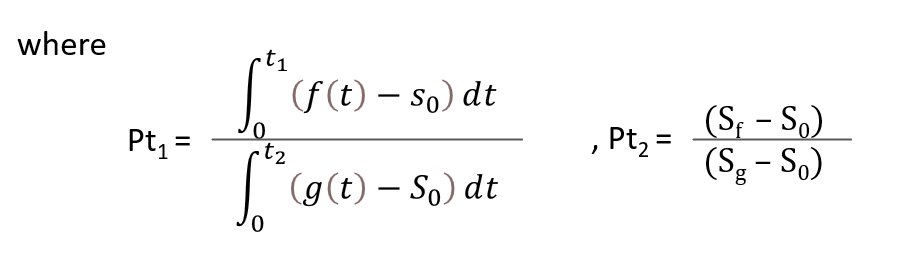

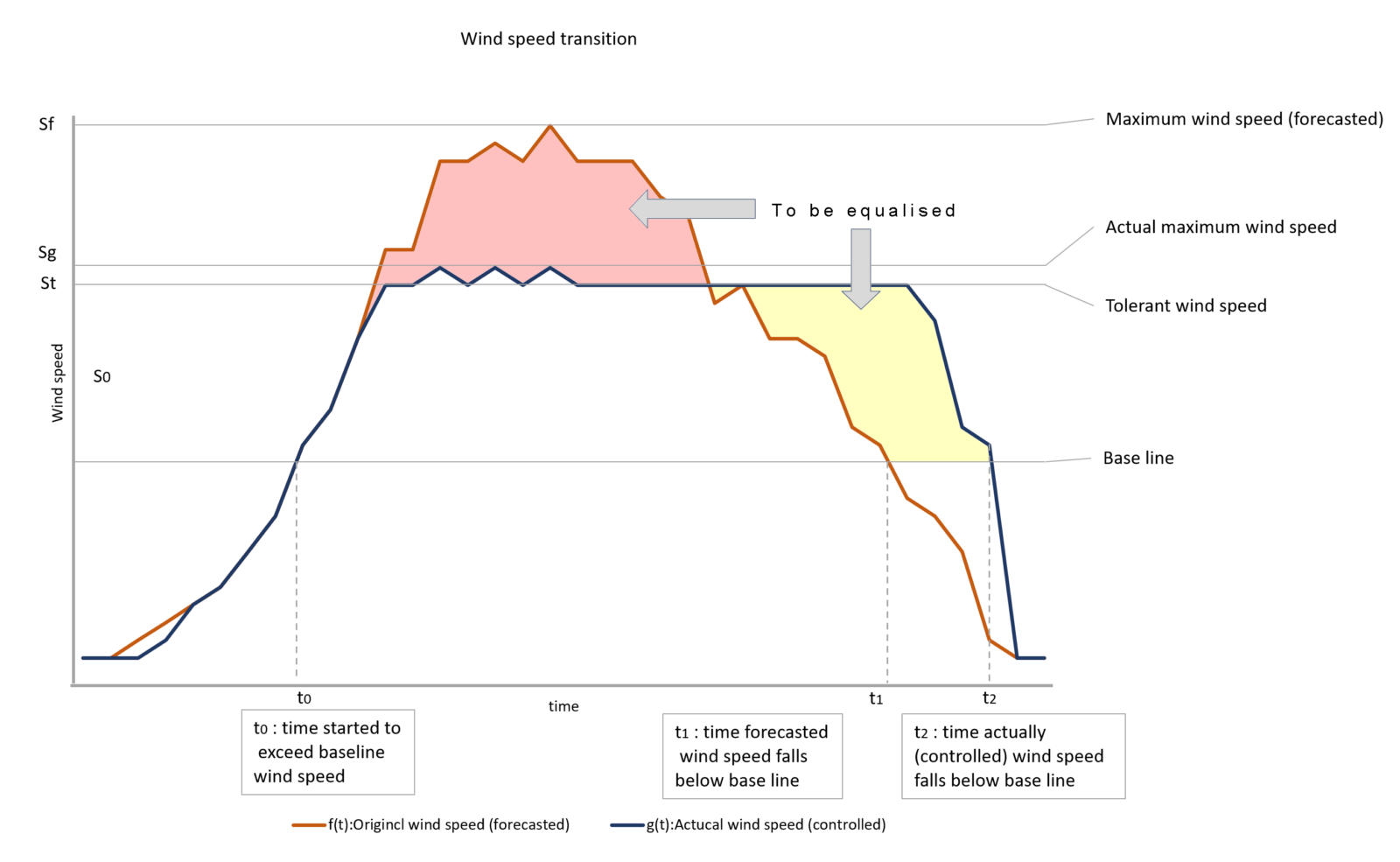

台風 – 台パ(たいぱ)

台風の瞬間最大風速を平準化して、災害が発生しない程度の風速を一定期間維持させる技術の適用にあたって、その効果を表す指標

2023/10/28

んねぞう

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)