今年の誕生祝いに、奥さんから何が欲しいか聞かれたので、以前図書館で借りた本で小島一郎の写真集を自分のものとしたかったことを思い出してプレゼントしてもらった。これを。折に触れてひっくり返して見ているが。以前安いプリンタに付属しているスキャナで、気に入ったページをスキャンして、これを自分のiPadに入れて見ていたのだが、このスキャナの最高の解像度(多分1200dpi)でスキャンしてもモアレ縞が酷かった。モアレ縞の発生しない最適な解像度があるのかどうか知らないが、写真集が自分のものになった今、気に入ったページの写真をカメラで撮影しようと思い立った

カメラは、自分の手持ちのカメラの中では、経験上条件が揃えば良い(くっきりした)描写をするOlympus E5と14 – 54mm(35mm判換算28 – 108mm)の標準ズームレンズ。本当は別に持っている50 – 200mmズームが使えればもっと良いのだろうが、引きが取れないので。距離的にはこの標準レンズの望遠端でちょうどページが収まる感じだ。Olympusでは50mmマクロの評判が良かったので、これで撮れば理想的なんだろうか

三脚でカメラをセットし、ページがめくれないように紙クリップでページを固定する。紙の腰が強いので、しっかり押さえなければページが盛り上がって画像が歪むが、あまりぎちぎちに抑えると製本が壊れそうになるので、そこの折り合いをつけながら

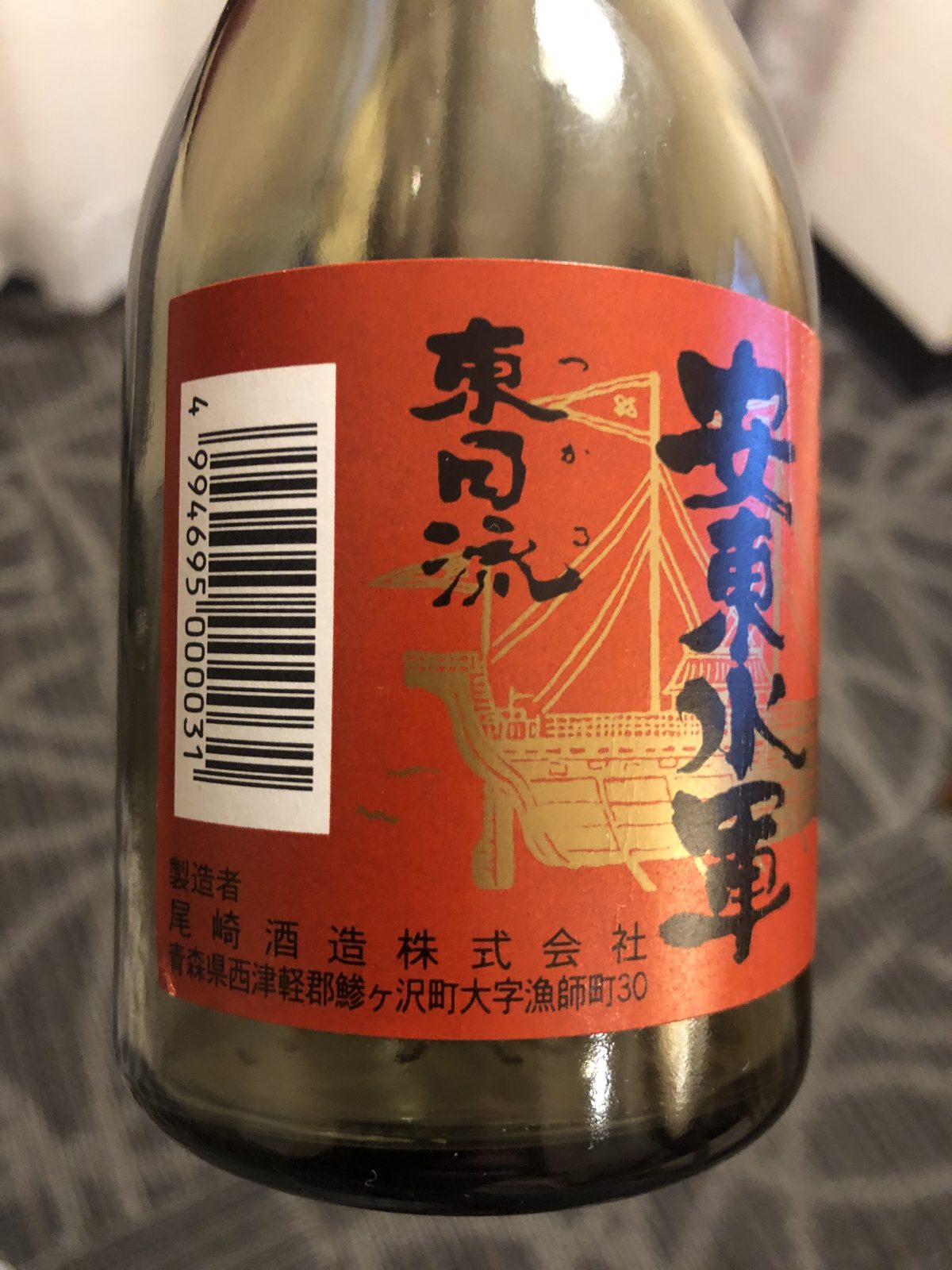

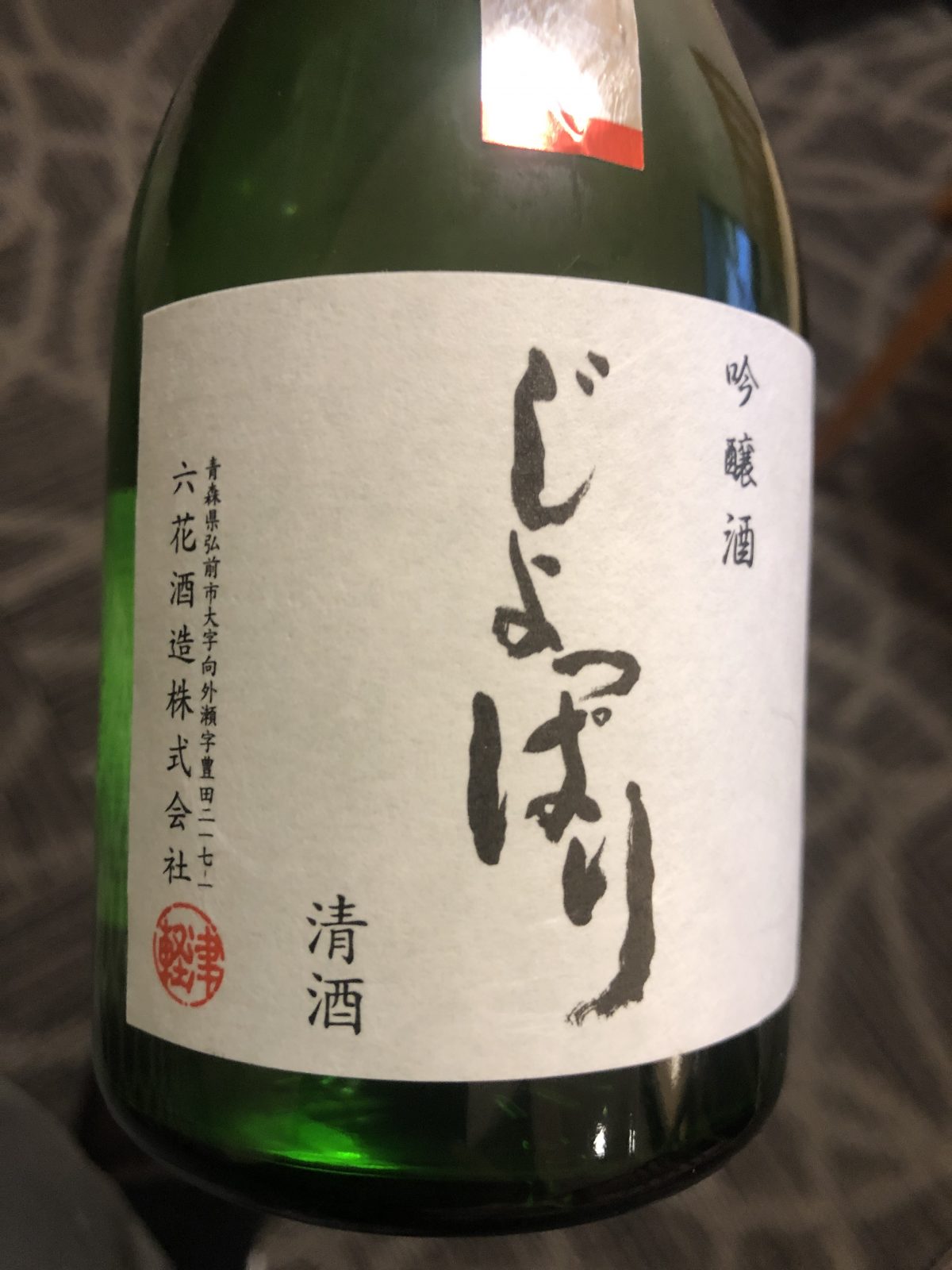

照明は、昼間は窓からの外光と室内の蛍光灯の照明、そして補助として100円均一ショップで買ったLEDライト。部屋が通りに面しており、お向かいの家の外壁が純白で、反射が強いので雨戸で少し遮って。紙面はコート紙で光沢があるので照明の反射を避けると変な角度になって狭い部屋で三脚の足の置き場に困ったり、その結果人間が変な格好で撮影をすることになったりすることをクリアしながら撮影

ライブビューで拡大しながらピントを合わせ、ミラーアップ機能を使って極力振動を減らし、シャッターボタンを押したらシヤッターが切れるまで息を止めて、そのままの姿勢でフリーズ

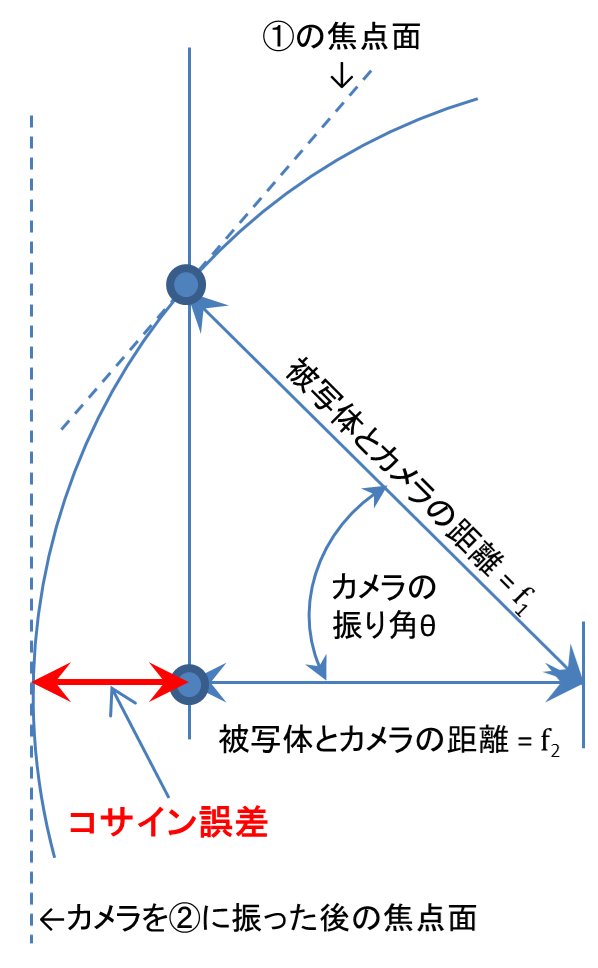

その結果、以前スキャンしたよりは大分ましな結果になったが、3つ課題があった

一つ目は歪み。レンズの収差からくるものと、写真集の位置決めが甘いことと、どうしても紙面を正確に平面にすることができないため発生する。ここはもうあきらめてLightroomの修正機能(水平、垂直方向歪み補正、回転)をフルに駆使して、妥協できるレベルまでもって行く

2つ目は色調。撮った写真と写真集を比べると、照明の影響もあるのだろうが、見た目がどうも違う。原画は白黒写真とはいえ大分セピアがかかっている。これもLightroomの彩度、色温度、色かぶり補正機能を駆使して妥協できる範囲まで追い込む。大体彩度を+20、色温度を+250~500°位上げ、色かぶりを+5~10程度の組み合わせで何とかなった。セピア調にするのに、色温度を上げ、そして色かぶりを緑に寄せれば、それらしい雰囲気になることが分かったのは収穫だ

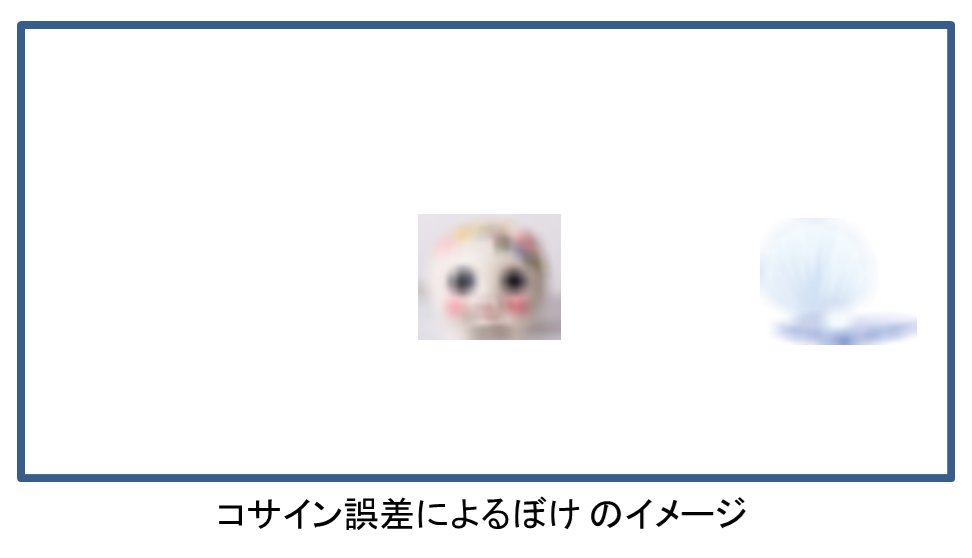

最後はモアレ縞だが、何枚かの写真で発生した。これは流石のLightroom様でも如何ともし難く、再撮影した。絞りを変えたり、ほんの少しピントをずらしたりして撮影したところ、まずまず妥協できるレベルにはなった。前回と微妙に被写体との距離が違うことも功を奏したのかも知れない

写真の写真を撮ること一つを取ってもなかなか奥が深い。縦横、水平垂直を如何に正確にとるか、照明、色調、モアレ縞の問題それぞれに気を配って撮影されていることがわかる

これからjpegに変換して、iPadのフォトアルバムに1枚ずつ登録して行く作業、スライドショーを作る作業が待っている。楽しみながら少しずつやって行きたい。

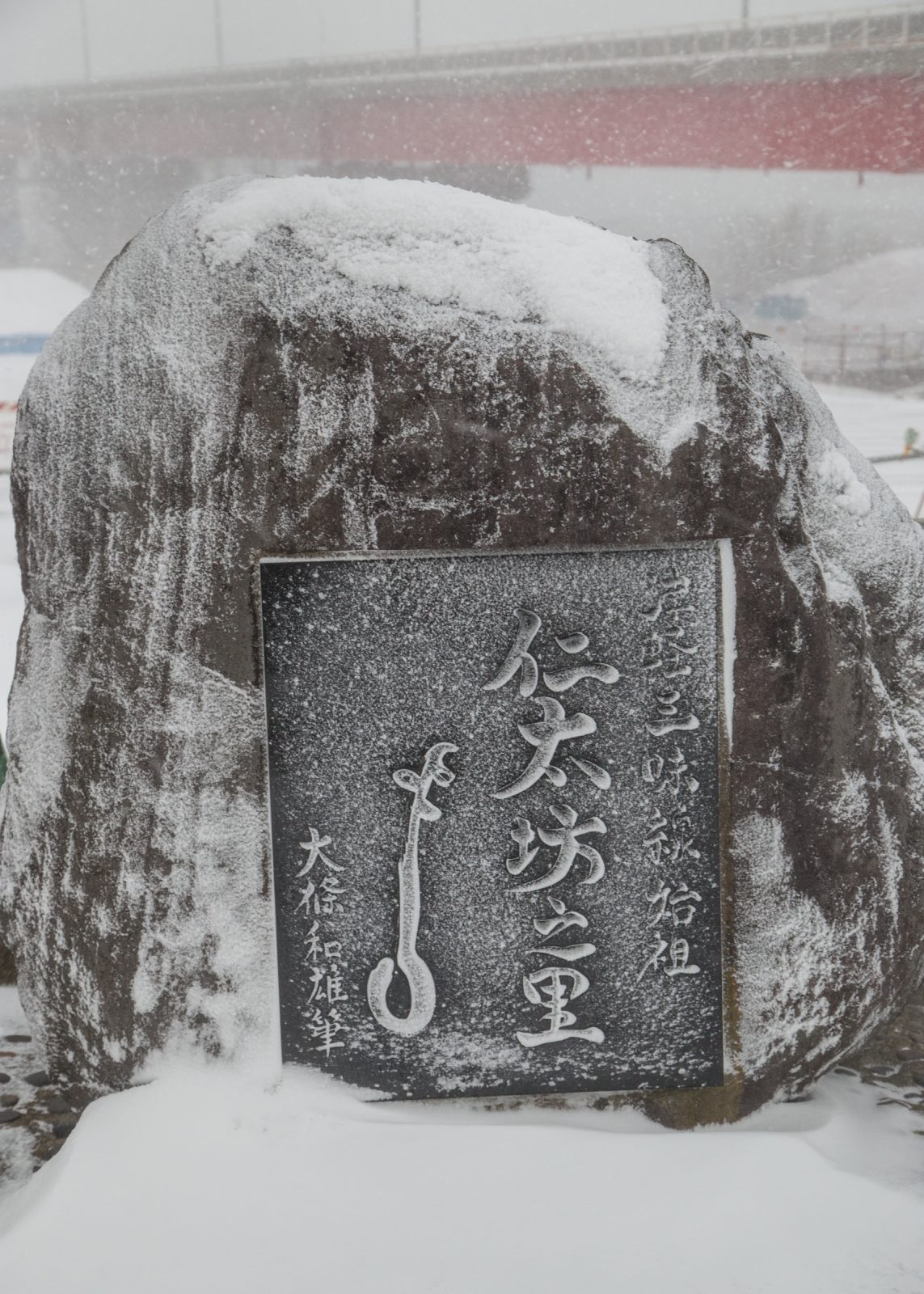

※ 本稿では当初小島一郎氏の写真集の中から1枚の写真の一部を切り取り、作業のプロセスの紹介に使おうと思いました。これは小島氏の写真の芸術的価値を損ねる意図は毛頭なく、飽くまでも私のやったことの説明が目的ですが、たとえ一部であっても公衆送信権の問題もありそうで、掲載は控えることとしました。もしこの記事をご覧になっている方がおられましたら、一体何のことだかわからない記事となりましたこと、お詫びいたします。なお、撮影した写真は私個人で楽しむ目的ですので著作権法上は問題ないと判断しています。因みに当該書籍は「小島一郎写真集成」青森県立美術館監修、(株)インスクリプト、2012年12月10日初版第5刷です

2020/09/27

んねぞう

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)