津軽三味線の精神性…バッハとの比較

私の車のカーナビにはSDカードに格納したmp3ファイルを再生する機能が付いている。昨日、車を運転していて、ちょっくらCorelliでも聴いてみんべか、と何気なくプレーヤーのスイッチを入れたら、案に相違して突然津軽民謡の、女性の朗々たる歌声が流れて狼狽えた。そのSDカードにはバロック音楽以外にも私のお気に入りの音楽が入っているので、同様にお気に入りの津軽三味線に関連した曲が入っているのは何もおかしくはなく、多分前回再生した時にこの場所で再生を切ったために、今回ここから再生が始まっただけの話である

耳と心がバロック音楽を聴くようになっていたところに突然津軽三味線が飛び込んで来たので、錆び付いた脳内スイッチのレバーをぎしぎしと切り替えているうちに、その両極(バロック音楽と津軽三味線)の違いが朧気ながら浮かび上がって来て、次のような事を思った

津軽三味線は、民謡の伴奏だった三味線を、津軽三味線の創始者とされる神原の仁太坊やその後継者達が独奏楽器として確立させたものだ。当時の主要な聴衆は農民で、三味線には民謡の伴奏としてしか期待されていなかったので、独奏楽器として出現した三味線に対して「三味線、降りでまれ!」(引っ込め)、「カラスだな」(民謡歌手と比べて抑揚のない演奏だなと言う意味か)と散々な言われようだった。これに対して、演者達は、何とかして聴衆の度肝を抜いて耳を傾けさせようと切磋琢磨して成立したのが津軽三味線だ。勝負は音量とテクニックで、「この野郎」、「なにくそ」と言う津軽人一流の頑固、意地っ張り、派手好き、進取の気性が作用して現在の叩きつけるような奏法の津軽三味線が成立した

以上が私の津軽三味線成立に関する大雑把な理解だ。話が飛躍するようだが、タイトルに書いた精神性の話になると、バッハを始めとするバロック音楽の宗教曲に見られる精神性の観点において、私は津軽三味線にその必要性を認めない。なぜならば、津軽三味線は虐げられた階層の人間が、自分の生存をかけた精一杯の叫びであり、聴衆に対する「なにくそ!」、「この野郎!」、「これでどうだ!」と言う挑戦であるからだ。まさに今日一日の露命を繋ぐに足る食べ物を得られるかどうかと言うレベルからくる叫びなのだ。語弊を恐れずに言えば、人間の原罪とか哲学的、宗教的な乙に澄ました議論とは無縁であり、聴いている側としても津軽三味線はとにかく相手の度肝を抜く音量、激しさ、テクニックが全てで良いと思っている

ただし、その演奏の陰に、私は津軽の自然風景、人々の暮らしと言うものを見てしまう。地吹雪の吹きすさぶ冬、一気に花咲く春、稲が青々と育ち、風が田畑を吹き渡る夏、実りの秋を迎え、岩木山を中心とした神域で開催される祭り、そしてそういう中で息づく人々の暮らし。私は津軽生まれでもなく、育った訳でもないのだが、東北南部の生まれで、津軽人と多少職場で付き合ったことがあり、またふとしたことで津軽三味線に触れることがあり、これが縁で何度か冬の津軽を訪れたり、本を読んだりして、徐々に私の津軽三味線観が形成されてきた。それではお前の見る「津軽の風景」とは何かと聞かれれば、写真家 小島 一郎(1924-1964)の写真集「小島一郎写真集成」を挙げたい。そこには、四季折々の津軽の風景、人々の生活が、自身も生まれ育った土地としての主体性をもって描写されている。演奏の影に私が勝手にその風景を思い浮かべているのだろうと言われればそれまでだが、その演者が生まれ育ってきた「津軽」と言うものが背景にあったからこそ演奏、曲そのものが成立し、その裏には共通する郷土愛、もっと言えば原風景の共有があることは誰にも否定できないと信じる。その基盤の上で津軽三味線弾きは津軽人の魂に訴えて来た。私はその原風景を上述の小島の写真に見ている。また、私自身もその欠片を求めて数回カメラを抱えて津軽を旅した。このことは文芸同人誌「澪」でも数回フォトエッセーとして発表もしているし、私の写真blog(んねブラ)にも掲載している

このブログのどこかで書いたと思うが、現在の津軽三味線はその存在の基盤が揺らぎつつある。「揺らぐ」と言う言い方が良くなければ、変わって来ていると言っても良い。今、津軽三味線を弾く人、習っている人は上に書いたような乞食同然の暮らしはしておらず、生活の基盤がしっかりしているからこういうことができるのであって、間違っても神原の仁太坊のように天然痘で視力を失い、三味線しか糊口を凌ぐ術がなく、あまつさえ渡し船の船頭の息子と言う、社会から蔑まれる境涯である訳がない。そのような点から、現代人の奏でる津軽三味線と、当時の三味線弾き達のなりふり構わず「叩く」三味線とは一線を画するものだと思う。本来の津軽三味線は、上述したように、物理的に食べ物(露骨に言えば米の一合、二合)を得るための「叩き」三味線だった。それが現代に生きる日本人の琴線に触れ、全国的に、時には海外公演で熱狂をもって迎えられるに至った。それは喜ばしいことである反面、その時から津軽三味線は「津軽」と言うルーツから乖離を始めた。津軽に生まれず、生活してその自然や人々の生活に触れたことのない演者が増え始めた。もちろん、津軽三味線に魅せられた人達が演奏しているのだから、その精神は受け継がれているのだろうが、その根底で確実に変化が起きていると思わざるを得ないのだ

これが良い、悪いというのではない。私の好きなバロック音楽の勃興期には、それまでのルネッサンス音楽の愛好家たちからはそれこそ「バロック」の本来の意味である「歪んだ」という形容詞が付与されているから、バロック音楽は当時「外道」と思われていたに違いない。しかし今日、バロック音楽は歴とした古典音楽としての一ジャンルとなっていて広く受け入れられていることは誰にも否定できないだろう。このような歴史的視点から、これからの津軽三味線は、地縁を離れて飛躍するという未来もあると思う。固陋な私は、本来の津軽三味線の由来に立脚して、少し距離を置いて見て行きたい、そう言うことである

今後の津軽三味線の発展の過程の中で、或いは奴隷として北米大陸に連れて来られた黒人の間から発祥したジャズのように広まって行き、普遍的なメッセージ性、精神性を獲得するということも考えられるだろう

津軽三味線発祥の地の記念碑

2025/01/03

んねぞう

それにしても、タイトルで津軽三味線の精神性とバッハとの比較とは大きく出たものだな

03

01 2025

んねブラ本家の終了

私は自前のdomainを持ち、blogを複数運営しているが、その一つに写真blog「んねブラ」がある。これはカメラメーカの一つであるシグマ社のカメラを使って撮影した写真が掲載されている写真家 三井 光一氏の「シグブラ」を模倣して2016年7月に立ち上げたものである(関連記事はこちら)

しかし、このご本家の「シグブラ」は残念ながら2024年12月をもって終了となってしまった。12年間続いたシグブラの最終回の記事はこちら。初代DPシリーズを持って撮り歩いた写真で最後を飾られている。この写真を見て、フォビオンセンサーの素晴らしさを思い出した。氏が「三振かホームランか」と書かれているのを見て、いや、確かにそうだったよねと。光量が十分あるときには、錆びた金属の表面や木の幹の肌の質感描写には肌に粟を生じせしめるほどの凄さを感じる。その界隈では、こういう被写体を「フォビオン物件」と言っていた。一方、赤は色飽和しやすく、起動時や撮影後の写真データの書き込みには時間がかかるし、なかなか気軽に持ち出して、と言う訳には行かないカメラだが、久しぶりに持ち出して撮りたくなった

撮りたくなって撮った結果はこちら

DP2xにSIGMA製ビューファインダーVF21(41mm用)を付けて

2025/01/02

んねぞう

[注] タイトルに「シグブラ」を意味する言葉として「んねブラ本家」と表記しましたが、本文中の「シグブラ」と私の写真ブログ「んねブラ」とは何の関係もなく、「シグブラ」を模倣させて頂いたがためのオマージュとして「んねブラ本家」と表現させて頂きましたことを念のために申し添えます

02

01 2025

Raspberry PiのNAS化

この正月休みの暇つぶしに、大掃除の終わった昨年の大晦日から、手持ちのRaspberry Pi (Model 4B 4GB)と、よく名前を聞くフリーソフトのOpenmediavaultを使ってNAS(Network Attached Storage)を作って見た。別にNASを使う必要がある訳ではなく、単にNASできた、できたと喜ぶためだけのために。詳細手順はいろいろな人が共有してくれているので、ここでは手順の概要と私が嵌った壺に特化して書いて行く

材料

- Raspberry Pi (Model 4B 4GB)(以降RASPI)

- 不要となったNote PCから抜き取った2.5in. HDD(250GB,SATA)

- USB-SATAアダプタ

手順

- HDDの初期化

- HDDはWindows PCのc:ドライブとして使われていたので、内部はいくつかのパーティションに分かれていた。Windowsの「ディスクの管理」ではパーティションの削除ができなかったので、”diskpart”コマンドを使ってパーティションを削除した

- 次に、USBアダプタを使ってこのHDDをRASPIに接続し、RASPI OSの”fdisk”コマンドでデバイス名を確認、パーティションを作成

- RASPIでのフォーマットとマウント

- RASPIではHDDはEXT4と言う形式でなければならないらしいので、”mkfs.ext4″と言うコマンドでフォーマット

- マウントポイントとなるディレクトリを”mkdir”コマンドで作成

- “mount”コマンドを使ってディスクをマウント

- “chown”コマンドを使ってディレクトリのownerを変更

- 起動時に自動マウントさせるために”blkid”と言うコマンドを使ってディスクドライブのUUIDをメモし、”/etc/fstab”の中にこのUUIDを書き込む

- RASPI OSのインストール

- Raspberry pi OS LITEのインストールが必要なのだが、64bitフルVersionのOSがインストールされているDesktop環境からいきなりOpenmediavaultのインストールを始めたので怒られた。 Micro SDにRaspberry pi OS LITEをインストールして、RASPIに挿入して起動、インストールした後、PCのDOS コマンドプロンプトでSSHから入らなければならないらしい。以降の作業はすべてリモートの(私の場合はWindows PC)SSH環境からとなり、RASPIの画面は、起動時に割り振られたIPアドレスの確認のため参照するだけ

- この先何度も失敗(後になってい分かったのがこれは失敗ではなかった)、試行錯誤して、Micro SDカードへのOS書き込みをして、RASPIに差し込んで、WindowsからのSSHで接続する度に「誰かが悪意を持って侵入しようとしているぞ」と言うかなり強い調子の警告が英語で表示されるのだが、これは前回接続した時の指紋が残っていて、新しく接続した時のものとの不一致のために起こっているものだそうで、このような時は”C:\Users\[user名]\.ssh\known_hosts”の中の一部を削除すれば良いらしい

- “sudo apt update”, “sudo apt upgrade”コマンドでのアップデートを実施

- Openmediavaultのインストール

- 下記コマンドでOpenmediavaultをインストール

wget -O – https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash

- Openmediavaultの設定

- ブラウザで、RASPIのIPアドレスを指定すると、Openmediavaultの画面が立ち上がり、これに管理者ID/PWを入力してセットアップを開始する

- ストレージ>ディスクで表示されている対象のディスクを選択して、消しゴムアイコンを押して「ワイプ」する。ワイプには「クイック」と「セキュア」の2種類を選ぶことができるが、「セキュア」でワイプしたら大変な時間がかかった

- ストレージ> ファイルシステムでファイルシステムを追加、フォーマットはEXT4を指定して保存

- ストレージ> ファイルシステム> マウントのメニューファイルシステムのマウント

- サービス> SMB/CIFS> 設定メニューでWORKGROUPの有効化を指定

- サービス> SMB/CIFS> 設定メニューでSMB/CIFSの有効化を指定

- ユーザー> 共有フォルダメニューで権限設定

- ストレージ> 共有フォルダ> アクセスコントロールリストで権限設定

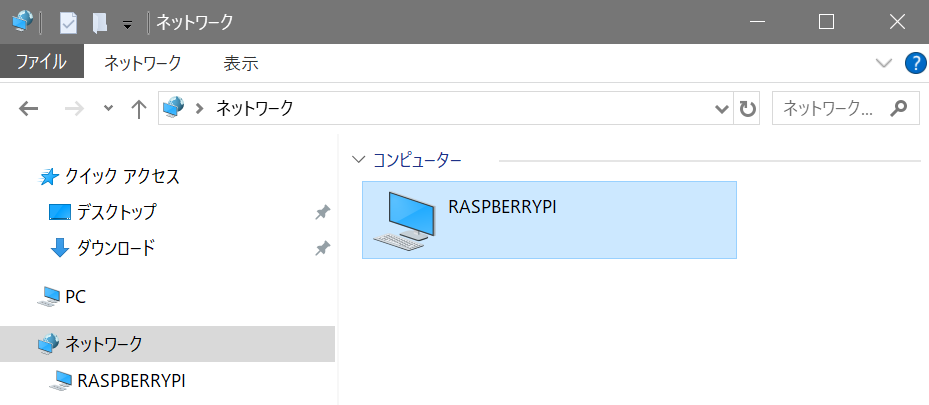

- この後WindowsのExplorerの”ネットワーク”にRASPBERRYPIが見えたのでダブルクリックしたところ”Windowsセキュリティ”なるものからユーザに対応したパスワードを入力しろと言われて、わからないながらいろいろ入力してが「間違っています」と言われ続け、これがためにRASPI OSの入れ替えを何度も繰り返した。これで大晦日の午後がつぶれ、翌元旦の午前中にWebで解決法が分かった。Windowsの「資格情報マネージャー」の「Windows資格情報」から、該当部分のエントリーを削除したところ、Openmediavaultのuser設定で設定したパスワードを使ってアクセスできるようになった。最も躓いたのはRaspi OSでも、Openmediavaultでもなく、結局Windowsだったという落ち

- Windowsでドライブレターの割り当て

結果

ここまで来たところで1.16GBのファイルをWindowsPCからNASにコピーしたところ、約19秒で完了したので転送速度(Upload)は約660MB/Sだった

懸案として下記2点があるが、もうすでにこれらに取り組む気力はないので、そのうち気が向いたら手を付けることとしたい

- RASPIの固定IPアドレス化が必要なのだが、多分私の環境では、ネットワークプロバイダからの貸与品のルータの設定が必要だ。私程度の技量でこれを始めると我が家全体のネットワークがそれこそ弩壺にはまると思うので、触らないようにしておく

- 基本的に私のデスクトップPCは有線LAN、RASPIはWiFiでの運用としているのだが、今回は両方有線LAN環境で設定している。RASPIをWiFiで接続したとたんに有線LANで繋いでいるクライアントとの通信を確保するためにサブネットマスクだかルーティングだ何だか知らないものの関係で通信ができなくなり、その解決にまた壺に嵌ることになると思われる

【追記】その後ルータの設定メニューに固定IPアドレス指定メニューが見つかったので、MACアドレスと、それに対するIPアドレスを設定したところ、今のところ固定IPアドレスになっているようだ。ただし有線LAN接続のみの場合。夜、iPadから接続して見たところ、正常に接続できた。【追々記】その後RASPIをWifi接続した時のMACアドレスを調べてルータに設定したところ、有線LANとは別の固定IPアドレスが割り振られた。当然と言えば当然だが、有線LANとWiFiで同じIPアドレスが割り当てられることはない。有線LAN接続したデスクトップPCからの接続も問題なし。このRASPI NASこれをいつまでもLANケーブルを繋いで机の上に置いて置く訳にもいかないので、とりあえずWiFiに繋げて放置して置くことになるか…と言うことで上記2件の懸案はClose

で、冒頭に書いた通り、使い道は特にない

2024/01/01

んねぞう

01

01 2025

澪 25号の構想

文芸同人誌 澪 25号の作品の構想を考えなければならない

今回はこれまで続けて来たインド物のフォトエッセーではなく、編集長からいくつか示唆を頂いて、少し、いや大分毛色の変わったものを、と2つ考えていた

一つは、私が11月の写真展で出展した写真に題材を取って、自分の少年期の内面的な迷い、来し方を表現するようなものを構成するか、もう一つは写真の疑似的な「ソラリゼーション(※)」と言う技法を使って、ホラーSFのフォトエッセイ (= ホラーSFフォトストーリーとでもいうのが適切かも知れない)を構成するかだ

両方について進めていたが、前者はかなりストーリーと写真の材料に吟味が必要で、長期戦となって25号に間に合わないか、成立しないかのどちらかになりそうだ

後者(ホラーSFフォトストーリー)は以前から温めていたものだが、かなり思い切った書きっぷりになり、「澪」のテイストにマッチするか、事前に編集長に相談が必要だと思っていたが、編集長の先生とお話しした際に、そういう実験的なことは歓迎する、と言う助言を頂いたので、25号はこれで進めたいと思っている

※ 「疑似的なソラリゼーション」については先日このBlogにこのような書き込みをした

2024/12/08

んねぞう

08

12 2024

M.2 SSD換装

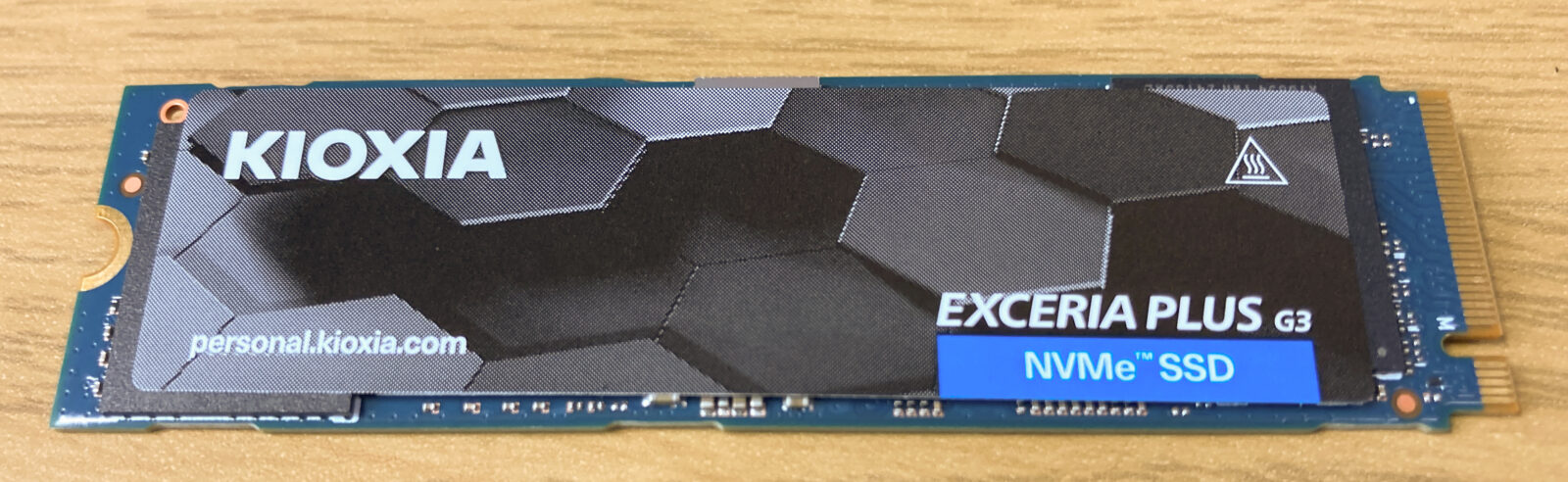

先日導入した3DゲームのMicrosoft Flight Simulator(以後MSFS)の起動に時間がかかるので、業を煮やして結局大容量のM.2SSDを買った。MSFSのインストールに関するごたごたはここを参照。ブランドは宗教上の理由によりKIOXIAの2TB、NVMe, PCIe4.0

裏面には何もないので、いわゆる片面実装と言う奴だな

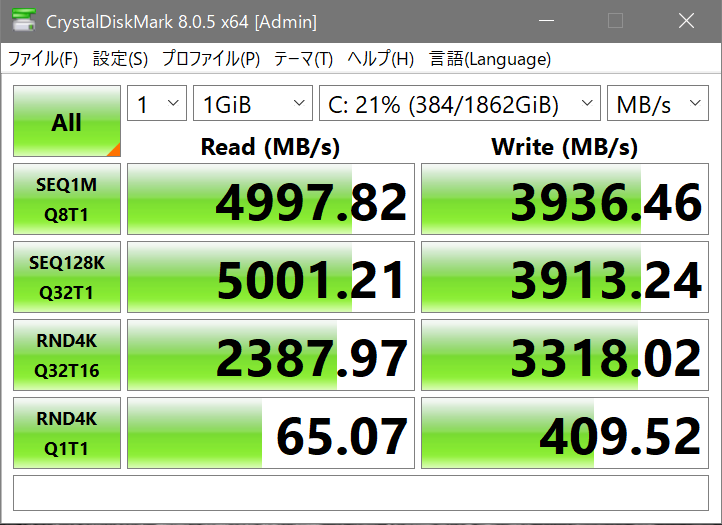

性能はほぼ仕様通り。これまで使ってきたKIOXIAの500GB(NVMe, PCIe3.0)のSSDはそのままバックアップとして保管する

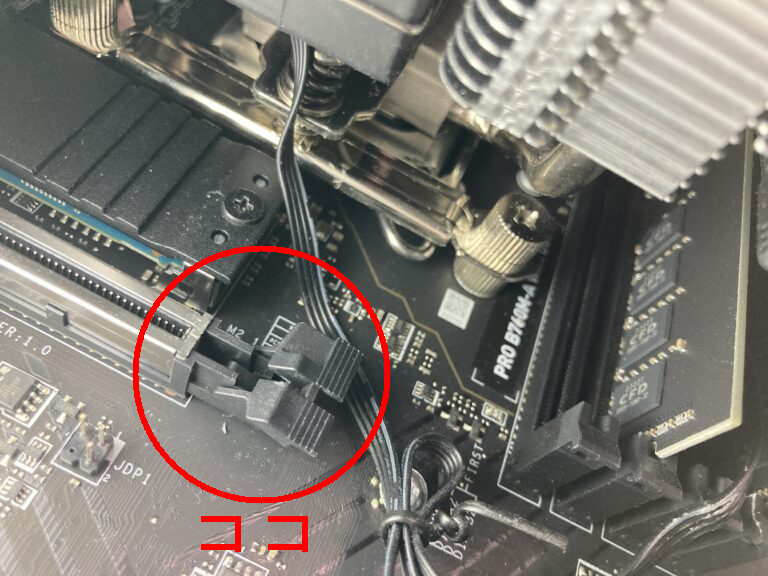

換装にあたって、前回初めて512GBのSSDを設置した時と違うのは、拡張スロットにRTX4060が鎮座ましましており、SSDスロットが巨大空冷クーラーとの間の谷間に完全に埋没してしまい、どのようにしても到達不可能であること。下にグラフィックスボード、上には巨大CPUクーラーの張り出し、右にはメモリの壁でどうにもならない。クーラーを取り外すのは、復旧する時にCPUグリスが必要で、手持ちもなく面倒なので、それではグラフィックスボードを取り外してやろうと思って、ネジを緩めて引っ張って見たがなかなか取れない。ぐりぐりと引っ張っていたら「ぐきっ」と言う不吉な音と共にボードが抜けた。恐る恐る抜けた後のPCIソケットを見たら、何やら見慣れないプラスチック部品が転がっている。あ、これは力ずくで引っ張ったせいでグラボ固定のラッチがイカれたと一瞬で感得した。私は、起こってしまった後の状況を感得するのは素早いのだが、これをもう少し早く察知できたら、人生もっと楽に過ごせたのにな、と思う。下の写真は、これを見なかったことにして、しれっと元に戻した状態。高級なマザーボードだと大きなグラフィックスボードに対応するために、リンク機構を使って操作しやすい場所にレバーが設置されているのだろうな

さて、SSDを換装して、グラフィックスボードを差し込んで、モニタケーブルを差して、電源スイッチオンしても、システムは立ち上がっているようだが画面表示がない。グラフィックスボードを抜いてモニタケーブルをマザーボードのジャックにつなげると表示されるという現象に遭遇して、いろいろやっているうちにグラフィックスボードの補助電源を差し忘れていることに気が付き、解決(orz)。この過程でまたラッチの部品を飛ばしてしまっていることは黙っていようと思ったが書いてしまった

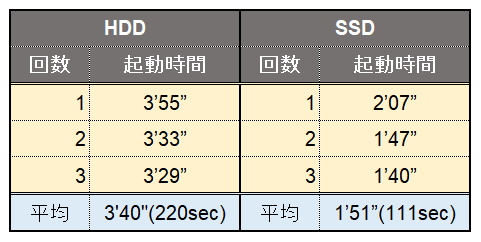

目的のMSFSの起動時間だが、換装前後の起動時間を測った結果が下記(起動から最初のメニュー画面になるまで)

起動が倍のスピードになったが、そんなものなのかな~と言う感じ。考えて見ると起動はディスクのアクセスだけでなく、データの展開、更新のチェック等も行っているのだから、10倍早くなるということもないわな、と無理やり自分を納得させている

2024/11/24

んねぞう

26

11 2024

作品展

10

11 2024

なんちゃってそらりぜーしょん

写真教室の先生から「ソラリゼーション(solarisation)」の技法の紹介を頂いた

名前は聞いていたが、調べると、ソラリゼーションとは、フィルムの現像・焼き付けの処理において、暗室の引き伸ばし機によって感光紙に露光した後に、意図的に光を与える操作を行うことによって、本来は白くなる部分が黒に色が反転する反応、および一次露光で多量の光を受けた黒い部分と少量の光を受けた白い部分が隣接する場合は、銀の生成物の反応速度や濃度によって白色と黒色の境界に明瞭な線(マッキー線 Mckee line)が現れる効果を言うのだそうだ

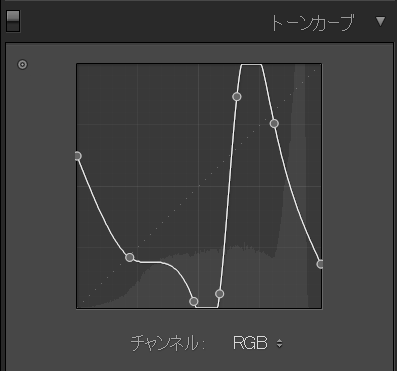

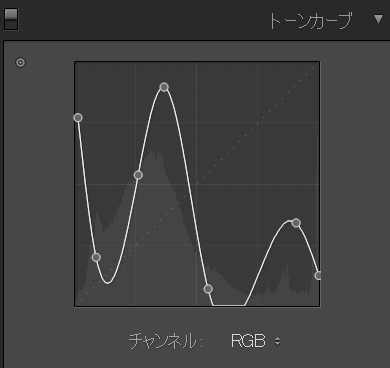

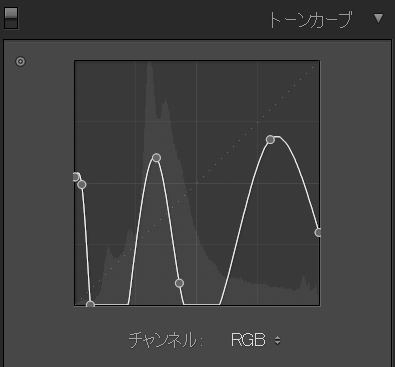

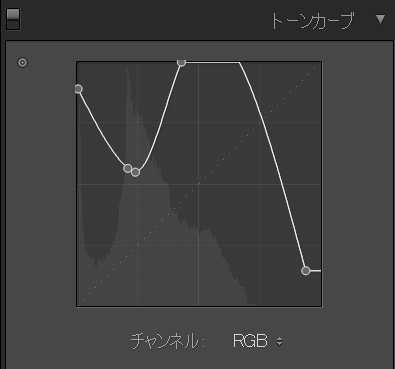

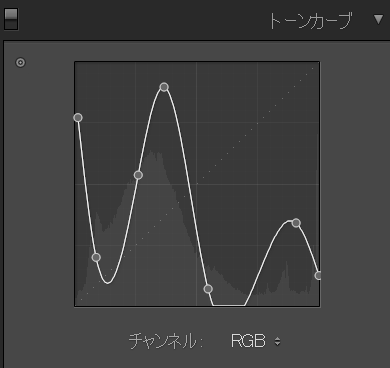

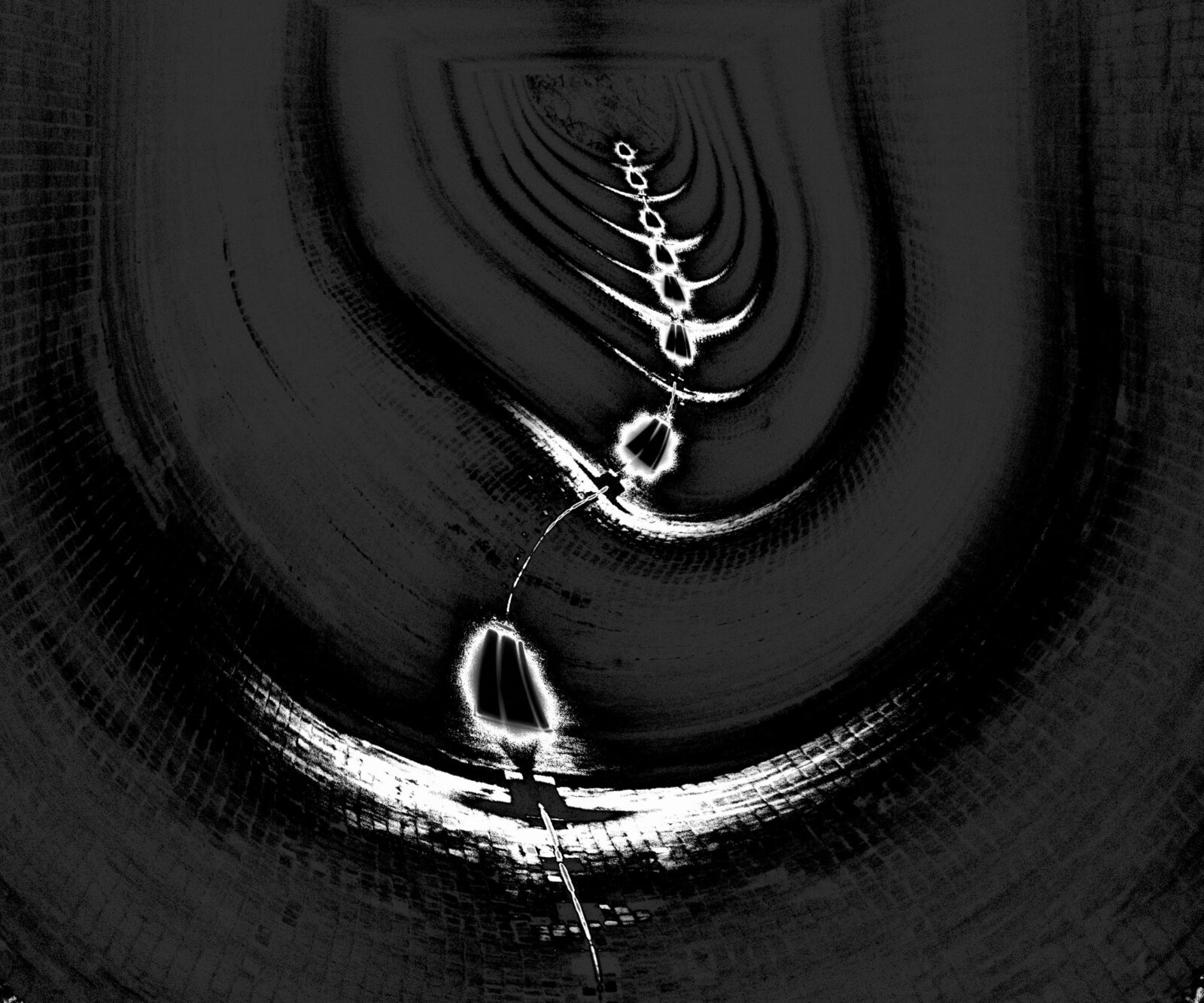

私は現在フィルム現像はやっていないので、本来のソラリゼーションはできないが、ソフトでトーンカーブをいじって疑似的なソラリゼーションをすることはできる。いくつか遊んでみた

Lightroomで、写真のトーンカーブを操作して効果を見る。加工後の写真と、Lightroomのトーンカーブのキャプチャをアップロードする

もともとの写真は階調に乏しい写真なのだが、トーンカーブを極端に操作することにより、不思議な効果が出る

歩いている人の姿がかき消されそうになっている

マッキー線が出た

さらにいじると輪郭線だけが抽出された。マン・レイみたいだ

トーンカーブの他にコントラスト、ハイライト、シャドウなどの操作によっても様々に様相が変わる。どこをどうすれば良いか挙動が掴めないが、使いようによっては面白い効果を狙えそうだ

2024/11/7

んねぞう

07

11 2024

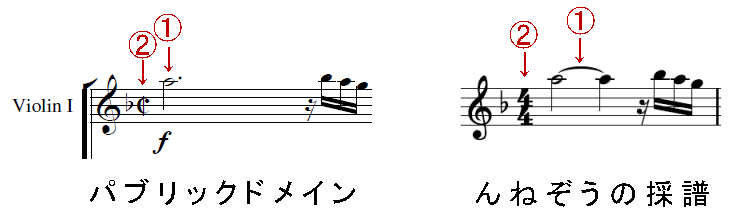

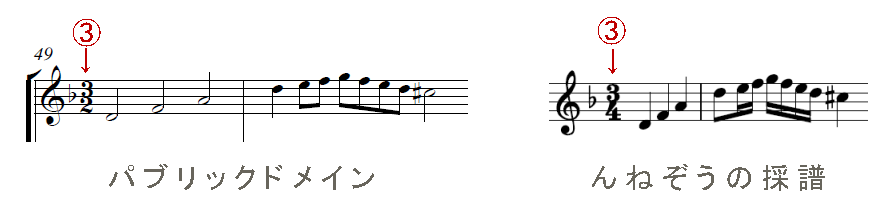

パブリックドメインの楽譜

前の書き込みで、バイオリンを再開したことを書いた

勢いで、OBの演奏会の演目の一つであったHenry PurcelのAbdelazer組曲のうち、OuvertureとRondeau(これはBrittenの「青少年のための管弦楽入門」のテーマとしての方が有名)の演奏をYouTubeで見ながら自分で採譜して弾いたりしている

その採譜だが、著作権の切れた曲を自分で採譜して公開するのは問題ないが、他人の演奏を聴きながら採譜すると、その演奏に著作権がある場合は、楽曲自体の著作権が切れた場合でも演奏の著作隣接権の関係で、クレームを受ける可能性があるということだった。これを避けるためには、著作権の切れた楽曲でも、パブリックドメインとなっている演奏から採譜するか、またはパブリックドメインになっている楽譜を使うのが良いということのようだ

幸い、この曲にはパブリックドメインとなっている演奏と楽譜があったので楽譜を見比べたところ、私の採譜した楽譜とパブリックドメインの楽譜と実質的に一致しているので、セーフと言う理解で良いだろうか。

「実質的に」と言うのはあいまいな言葉だが、違っていた点を列記すると下記

① タイ/スラーの使い方が異なる

② Ouvertureでは、パブリックドメインの楽譜では2分の2拍子となっているのに対し、私の楽譜では4分の4拍子となっている(演奏を聴いても私にはそこまでわからん)

③ Rondeauでは、パブリックドメインの楽譜では2分の3拍子となっているのに対し、私の楽譜では4分の3拍子となっている(同上)

Ouverture

Rondeau

極端なことを言えばYouTubeの演奏を聴いて採譜した限り、著作隣接権の侵害にあたり、結果的にいくらパブリックドメインの楽譜と一致しているからと言ってクレームは免れないということなのだろうが…

ここまで読んでこられた方は、パブリックドメインの楽譜があるのに、なぜ自分で採譜しようとしたか疑問を持たれたと思う。そうさ、採譜した後、公開の可否について調べているうちにこういうパブリックドメインのサイトがあることが分かったのさ。悔しいからここに自分の楽譜を貼って置くわ。下部にTranscription by nNEZOUと書いておいたから間違って使わないようにして下さい。使っても良いけど責任は負わないっす

【まとめ】

今回のYouTubeからの楽譜の採譜/公開の問題について、私は下記のように考えます。

問題あればご指摘下さい

当初YouTubeのあるチャンネルの演奏を聴きながら、自分で採譜した。

その後、パブリックドメインのサイトで、楽譜が公開されたことに気づき、見て見たら、実質的な内容がほぼ一致していた。

YouTubeの演奏からの採譜と、パブリックドメインの楽譜を比較すると、YouTubeの著作隣接権に抵触するほど演奏のオリジナリティに差が出るような内容では全くないと判断するので、公開する。

参考情報 : パブリックドメインを収蔵しているサイト

MUSOPEN https://musopen.org/music

2024/10/26

んねぞう

26

10 2024

バイオリン再開 – 封印を解く

大学時代に、地域のアマチュアオーケストラと大学のバロック弦楽アンサンブルに所属してバイオリンを弾いていた。就職して都会に出てからも数年はその地域のアマチュアオーケストラでバイオリンを弾いていた。それぞれの場所でコンサータマスターを務めていた時期もあったが、子育てや仕事が忙しくなって、かなりの年月、バイオリン(以下Vn.)の演奏からは遠ざかっていた。偶に恐る恐る楽器のケースを開けて崩壊していないか確かめる程度。(例えばこことかここ)

音色が気に入って買った年代物。仲間からはシーラカンスと言われていた。弓は奥さんとの結婚に際して結納返しで頂いたもの

そのような毎日を過ごしていたある日、1通の手紙が会社に届いた。差出人は仕事とは関係のない、大学時代の弦楽合奏団のメンバから。開けて見ると、OBが関東のある都市で演奏会を開催するので参加しないかという内容だった。私の連絡先が分からなかったので、会社に出して見たとのこと。私もVn.から離れて久しいので、出演は遠慮しておくとの返事をした。断りはしたものの、私を忘れずにいてくれたことがとても嬉しく、そして、数十年ぶりに名前を聞く懐かしいメンバばかりなので、当日、電車を乗り継いで会場に行って、かつての仲間と再会した。卒業以来一度も会っていないが、面影が残っているので、容易に名前と顔が一致するメンバがほとんどだった。しかし、年月の経過はすごいもので、みんな20歳台の頼りなげな顔だったのが、今は一角の人物の顔つきとなっていることに、感慨深いものがあった。それに引き換えこの俺は…と言う感慨も足し合わされて感無量。開演前、楽屋で会った時に口々に「どうして楽器を持って来なかったんだ」と言う言葉をかけてくれた時には涙が出そうになった

客席で演奏を聴いていると、昔弾いていた時の思い出が蘇って来たり、「ああ、この箇所を弾くこの人の癖は変わっていないな」と思ったり、この場には来ていない先輩の事も思い出されたりしてVn.を弾く楽しさの記憶が膨れ上がって来て、「お前の憧れている世界はやはりここではないのか」と言う思いが頭の中に充満していた

打ち上げにも飛び入りで参加させてもらい、皆と久闊を叙しつつ、二次会で今回の幹事役を務めてくれたメンバのお宅にもお邪魔して積もる話に花を咲かせた。メンバの中には演奏活動をずっと継続している人、それどころか夫婦でオーケストラを立ち上げた人もいて、その情熱には私は感嘆するのだが、私のように長期間遠ざかっていたが、定年退職を機に再開したという人もいて、それを聞いて自分の中のハードルも多少下がったので、来年は…と心に決めた。実を言うと、現役時代は増長して、人の心を踏みにじるようなことをいくつもして来た負い目があったが、メンバが私を温かく迎えてくれたことで長年抑え込んでいたものの封印が解けた、そのような気持ちだった

夜も更けて、帰り道、2時間の電車の中でも興奮が冷めやらず、自宅の最寄り駅のバーでジントニック2杯とウイスキーのオンザロックを1杯飲んでChill outし、自宅に帰ったのは夜更けの2時頃だった

演奏から離れていた間も、バロック音楽は始終ストリーミングやYouTubeで視聴していたので、若い頃からは、音のニュアンスの付け方については知識と、自分ならこう弾きたいというイメージが増えていると思う。これを自分でどう実現するかが課題

帰って来て楽器のケースを開けて見たら、楽器に異常はなかった。後は本体(私)のリハビリだ、これが最大の課題

2024/10/23

んねぞう

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)