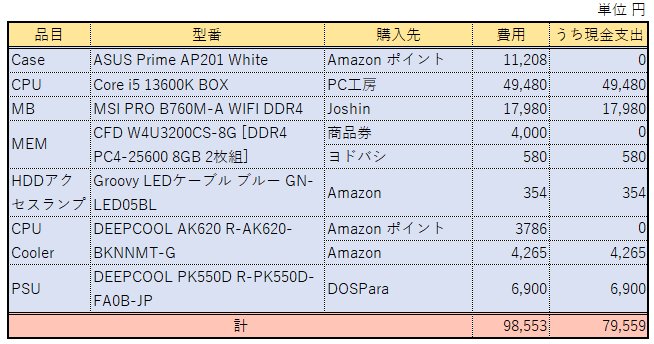

んねぞうのカメラ評価 E-5と6D

サブカメラとして使っているRICOH GRが壊れたのを機に、その代替策を考えている過程で、これまでのカメラを含めて考えたことがあるので、総括してみたい

現在のメインカメラはCANONの6Dで、上述のGRと同じ10年選手だ。その前はOlympusのE-5、その前はOlympusのE-410だった。一方、サブカメラは、Olympus E-PL1sからGRになった。その中で、この十数年メインカメラとして使ってきたOlympuのE-5と、その後継機のCANONの6Dについて纏めた

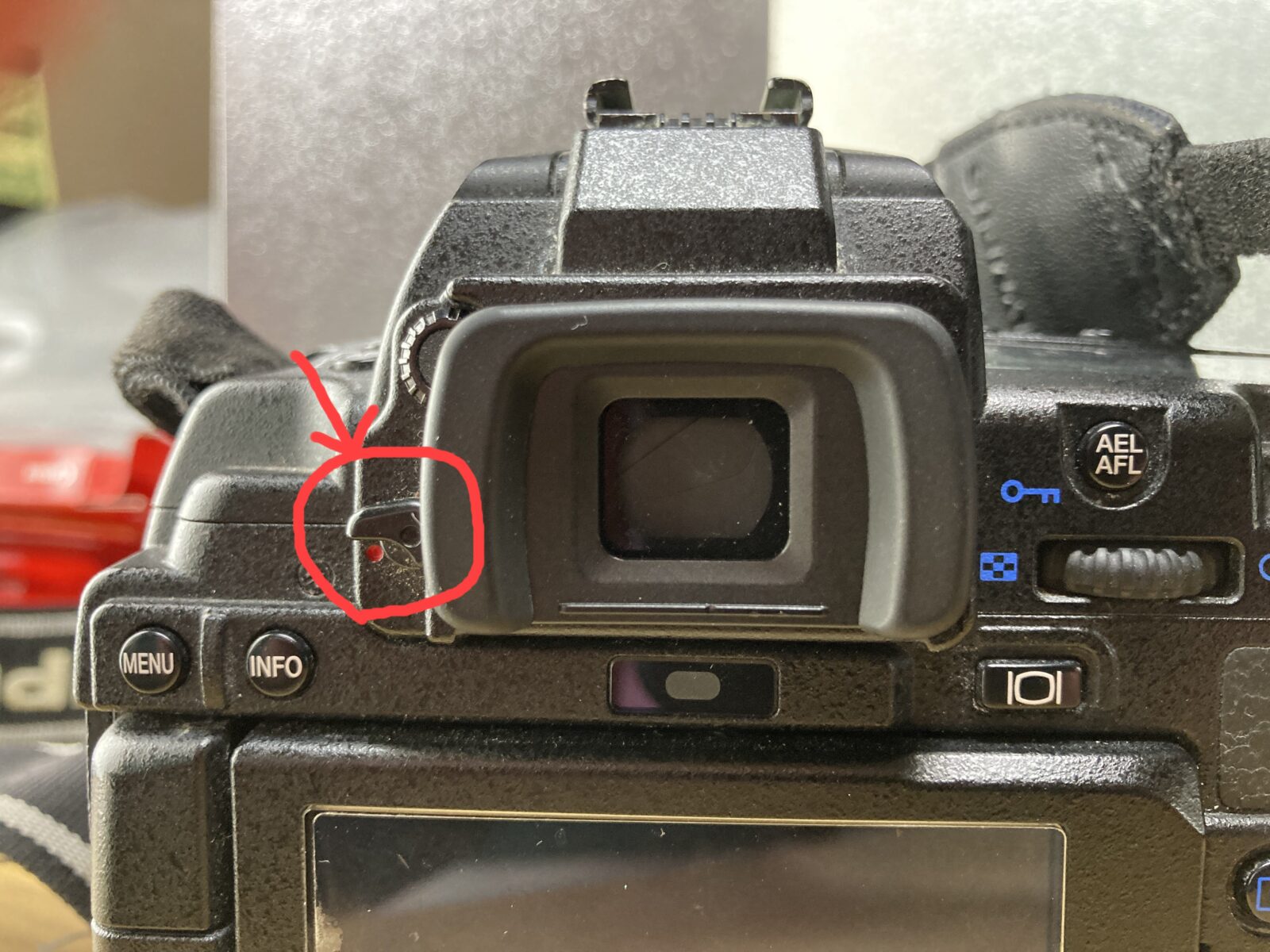

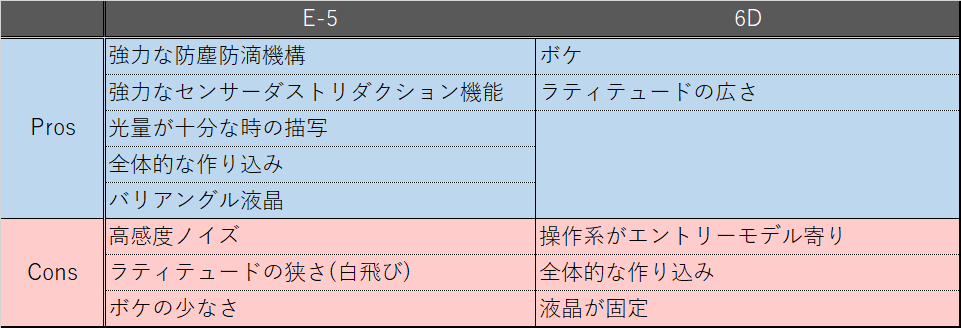

Olympus E-5は、当時のOlympusのフラッグシップモデルで、それでいて本体実売価格が20万円を切っていた。その当時は何とも思わなかったが、その後買った6Dと比べると、いろいろな点で違っていた。まず防塵防滴性能。6Dは一度バックパネル内に水が入り修理したが、E-5は一度もなし。次に撮像センサーの埃除去機能。6Dでは偶に撮影した画像に埃の丸い影が映ることがあり、これをLightroomで画像から除去することがあったが、E5ではなかった。また、ライブビューなどで撮影する時に使うアイピースシャッターは、ファインダ内の機構として備え付けられていたのが、6Dでは、ゴムの板を自分でファインダーにはめ込むようになっていた

片やOlympusはフラッグシップモデル、片やCANONはミドルクラスで比較するのはフェアではないかも知れないが、防塵防滴性能については、NIKON, CANONのユーザが、防塵防滴機能のあるカメラを使っていても、雨中ではタオルでボディを覆いながら撮影するという話を聞いたが、私は全くこのようなことをせずにE-5を使っていてトラブルに見舞われたことがないので、私はこれは間違いのないことだと思っている

一方、フルサイズとFour Thirdsのセンサに由来する問題として、白飛びとボケの問題がある。最近のFour Thirdsはどうか知らないが、とにかくダイナミックレンジ、ラティテュードが狭く、白飛びには悩まされた。このことから習慣的に-1Ev補正をして撮影する癖がついた。フルサイズの1/4のセンサ面積に当時1200万画素を詰め込むのだから不利な点があるのは否めない。当時発売されていたAPS-CのNIKONのD300と言うモデルも1200万画素と言うことだったので、ほぼ半分の面積に同じ数の画素数を詰め込んでいたということになる

また、ボケについても、写真雑誌に載っている写真で、フルサイズのボケと言うものに憧れを持っていた。これは原理的にどうしようもなく、必死に絞りを開けて(場合によってはNDフィルターも使って)ぼけを表現しようとしていた。この時、E-5のシャッタースピードの上限は1/8000秒まで上げて撮影したりしていた。因みにこの1/8000秒のシャッタースピードは普通のミドルレンジのカメラにはなかなか装備されない機能であり、知らず知らずのうちにその恩恵に与っていたことを、後になって知った。液晶画面がバリアングルになっていることも、後になって知ったのだが、他のNIKON CANONのカメラではまだ一般的ではなく、NIKON、 CANONユーザの間では当時はバリアングルにすることにより、液晶取り付け部の強度が、とか、その分厚みが増えるという、批判的な意見が多かったように思う。しかし、私にとっては、これは大きなアドバンテージである。これによって撮影アングルがかなり自由に取れたことは大きい。今NIKON、 CANONの上位機種にもバリアングル液晶が普及していることを見ると、当時のNIKON、 CANONユーザは食わず嫌いだったのではないかと思う

センササイズに由来するもう一つの不満点として、高感度耐性の問題があった。私の写真ブログ「んねブラ」を見て頂けるとわかると思うが、夕暮れとか夜の写真が結構多い。その時は勢い感度を上げることになるのだが、その時にどうしてもノイズが増えて、如何にセンサー駆動式手振れ補正機能の力を借りても思うようなシャッタースピードまで上げられないことも多かった

上記のような、当時の自分としては白飛びとボケが大きな不満で、次の機種の選択においてはこれが大きなポイントだった

次の機種として、当時CANON 6Dの対抗機種としてNIKON D600があったが、高感度ノイズは6Dの方が少ないという記事が多かったので、それが決め手になった

ボケと言うものへの憧れのせいで、Zeiss Distagon F1.4/35mmと言うマニュアルフォーカスの、カメラに詳しい知人には「ゲテモノ」と呼ばれたレンズも買った。これで絞り開放で撮ったりしたが、これはこれでピントのシビアさ、パープルフリンジの問題があることも分かった。結局、フルサイズに期待していたことは、ボケとラティテュードの広さであり、ボケについては絞り開放馬鹿一直線で堪能したし、ラティテュードについても、Lightroomでいろいろいじっても暗部、明部とも良く粘ってくれるのに感動した

これまでの経験で学んだことを列記すると以下のようになる

■ 造り込みの例

アイピースシャッター

電源ボタン

上記の他に、E-5では画角の隅々まで描写が一定しているのに対して、6Dでは周辺になると光量が落ちたり、収差を意識するようなことが多かった。ただし、これは買ったレンズのグレードもあるだろうし、私はその描写を問題にするような写真は撮らない(撮れない)ことが多いので、大きな問題ではないと思う

Four ThirdsのE-5を使い始めた頃は、当時のデジタル一眼レフのレベルと言うものに対する自分なりの基準がなく、あるものを何の自覚もなく使っていたが、6Dに乗り換えた後で、テレセントリック性と言う、写りへのこだわり、防塵防滴、バリアングル液晶、細部のスイッチ類の配置等Olympusのカメラ造りに対する真面目さと言うものを思い知らされる結果となった。誤解のないように言い添えるが、当時本体の実売価格20万円を切る価格で発売されていたE-5と6Dを比較しての話だ。これで、思い出深い写真を撮れた、とても良いカメラだった

一方で、ボケ、ラティテュードに関するAPS-C, フルサイズとの違いはセンサーサイズによる物理的法則の制約による宿命であり、克服できないものと理解している。最近のOlympusの一眼レフはNature系のフィールドをターゲットにしているのは、その精密な描写、被写界深度の深さ、軽量コンパクトである特性を生かし、そして防塵防滴機能を研ぎ澄まして来た帰結だろうと思う

私は臍曲がりの気があり、判官贔屓のバイアスが多少かかっていることは自分でも気づいているのだが、それを差し引いてもOlympusを応援している。多分センサーサイズの宿命からデジタル一眼の主流にはなり得ないだろうが

OlympusがOM-D EM-1のデザイン、作り込みでAPS-Cの一眼を出したら買うかも…

(↑ないものねだり)

2023/11/18

んねぞう

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)