Raspberry Pi LED ディスプレイ復活

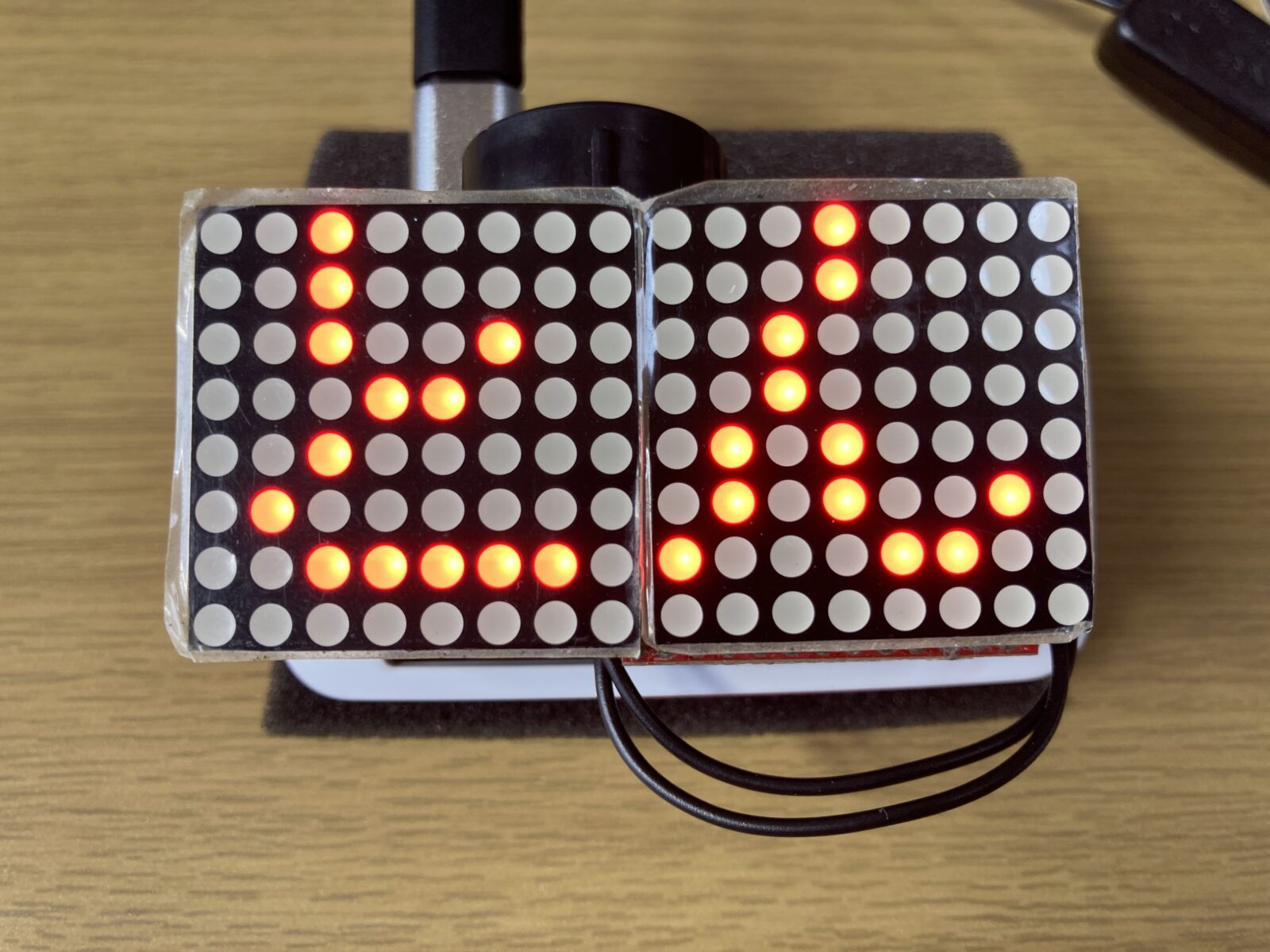

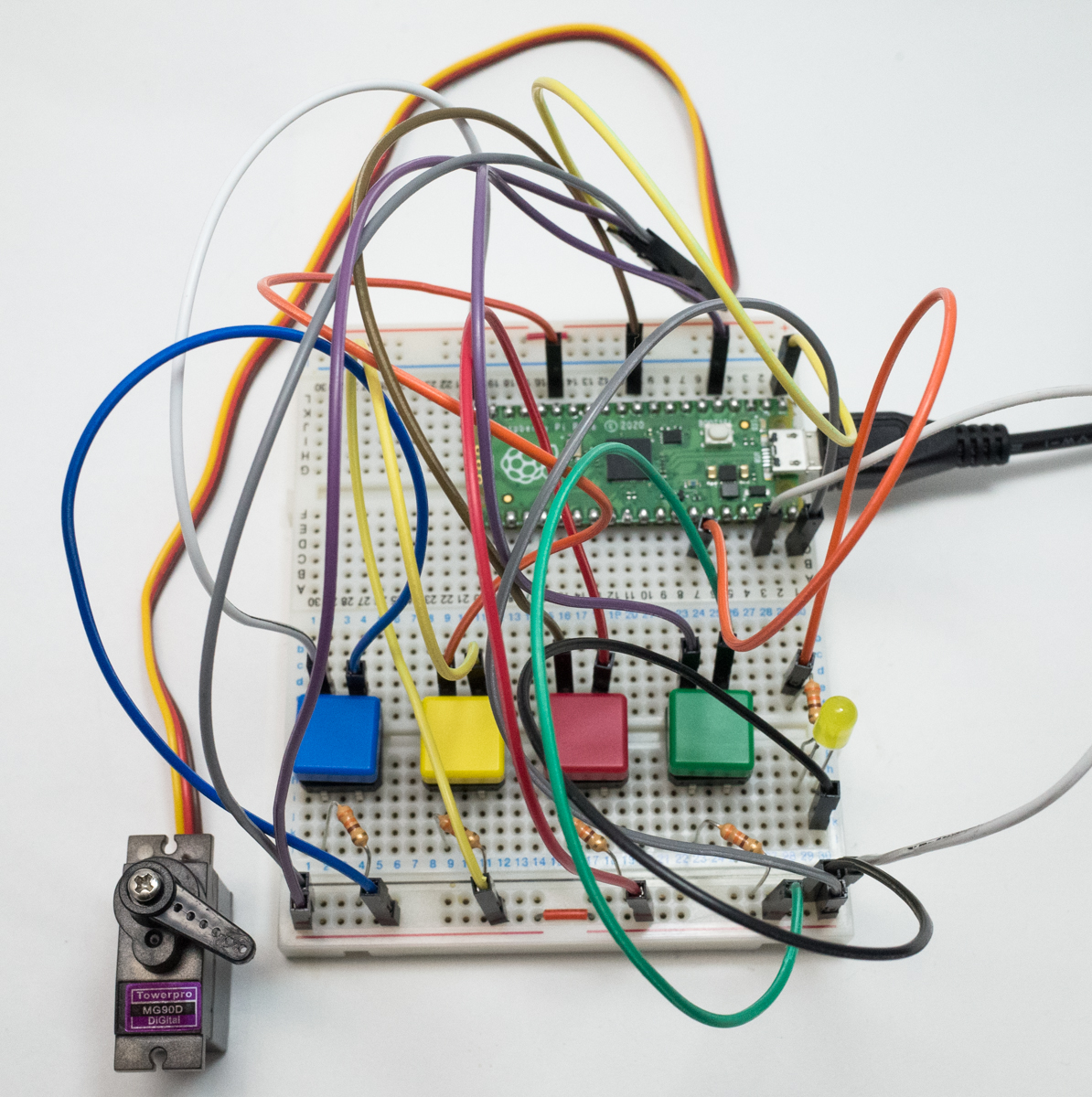

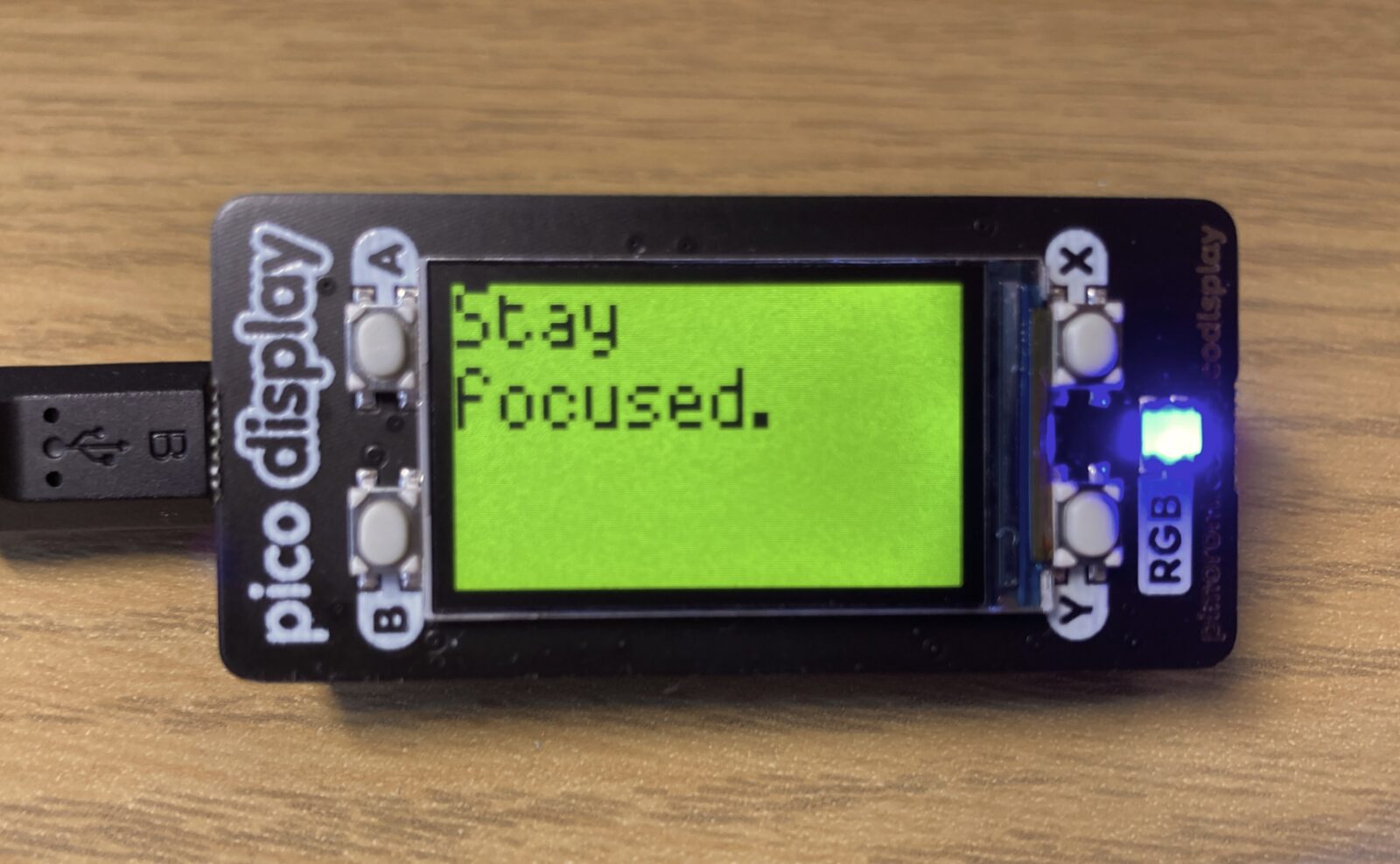

2020年、新型コロナウイルス蔓延に伴い、在宅勤務体制になって、自宅内での自分のステータス表示(仕事中かそうでないか)のために、LEDディスプレイを使ったものを作成した(こちら)。しばらく使い続けていて、翌年、止せば良いのに環境を下手に更新してしまったがために動かなくなり、手の打ちようがなくて放っていた(こちら)

最近の一連のRaspberry Piのいたずらの経験により、ライブラリに関する知識が多少増え、いっちょう再建やったるか、とやる気になって復元を試みた

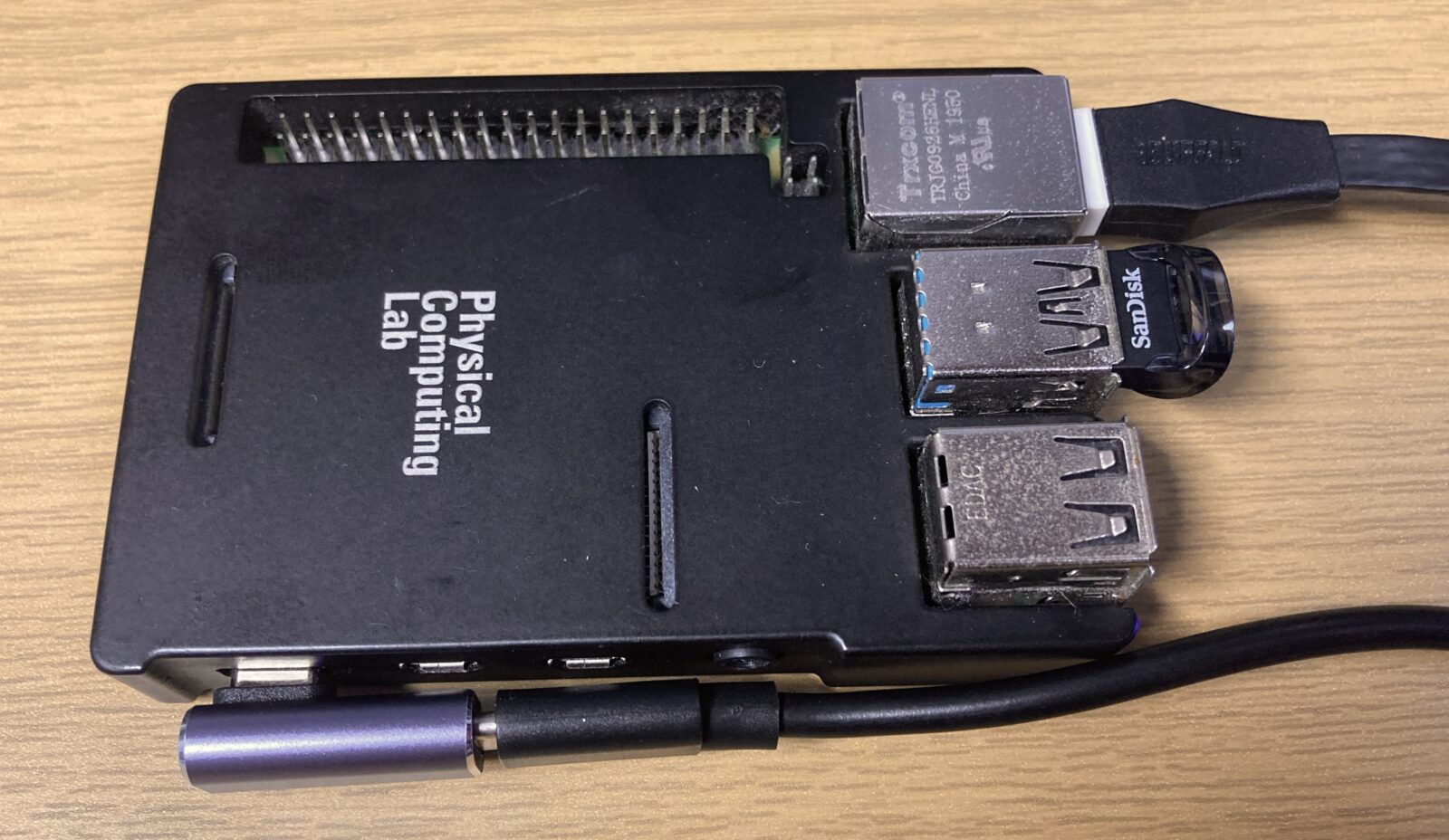

今回特に注力したのは、luma.led_matrixと言うライブラリが核となっているようなので、これを何とかインストールしたい、と言うこと。Raspberry Pi OSには、現在提供されているものの中でできるだけ当時に近いOS(今提供されているので最も古いのはBullseye)を使って、何とかサンプルコードがうまく動くところまでこぎつけた。それで、できれば最新のOSで動くようにすれば今後何かと楽だろうということで、最新のBookwormをインストールしてライブラリのインストールをしようとしたら、Pythonのパッケージをpip(実はこれも分かっていない)で直接システムにインストールすることを制限する仕組みができたということで、正常にインストールできなかった。ChatGPT様によれば、仮想環境を作ってやれば良いとのことだったが、仮想環境とやらを作って進めたが、途中でサンプルコードのダウンロードでGithubからどうのこうのと言われて面倒になったので、結局Bullseyeに戻して、環境を再建した

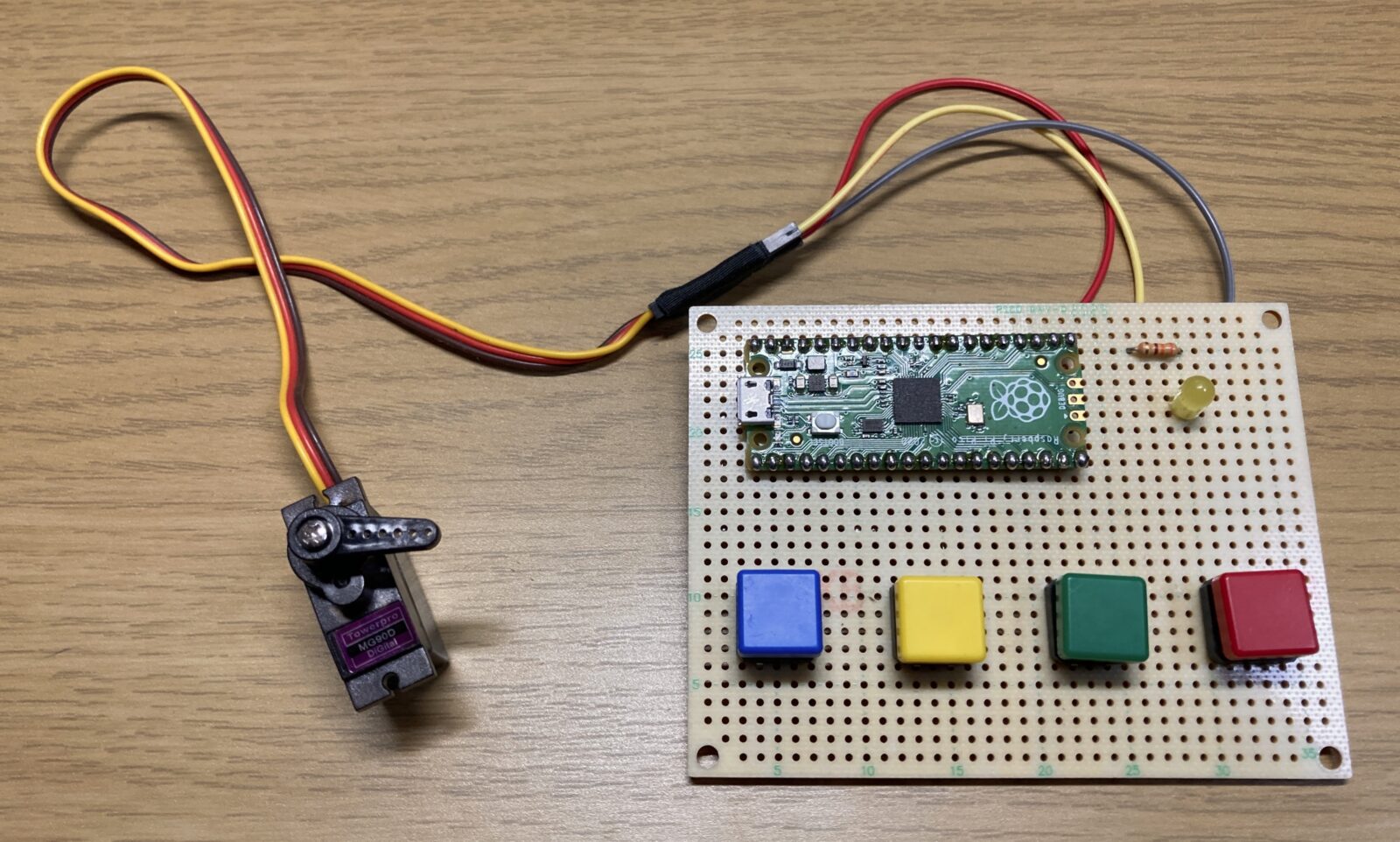

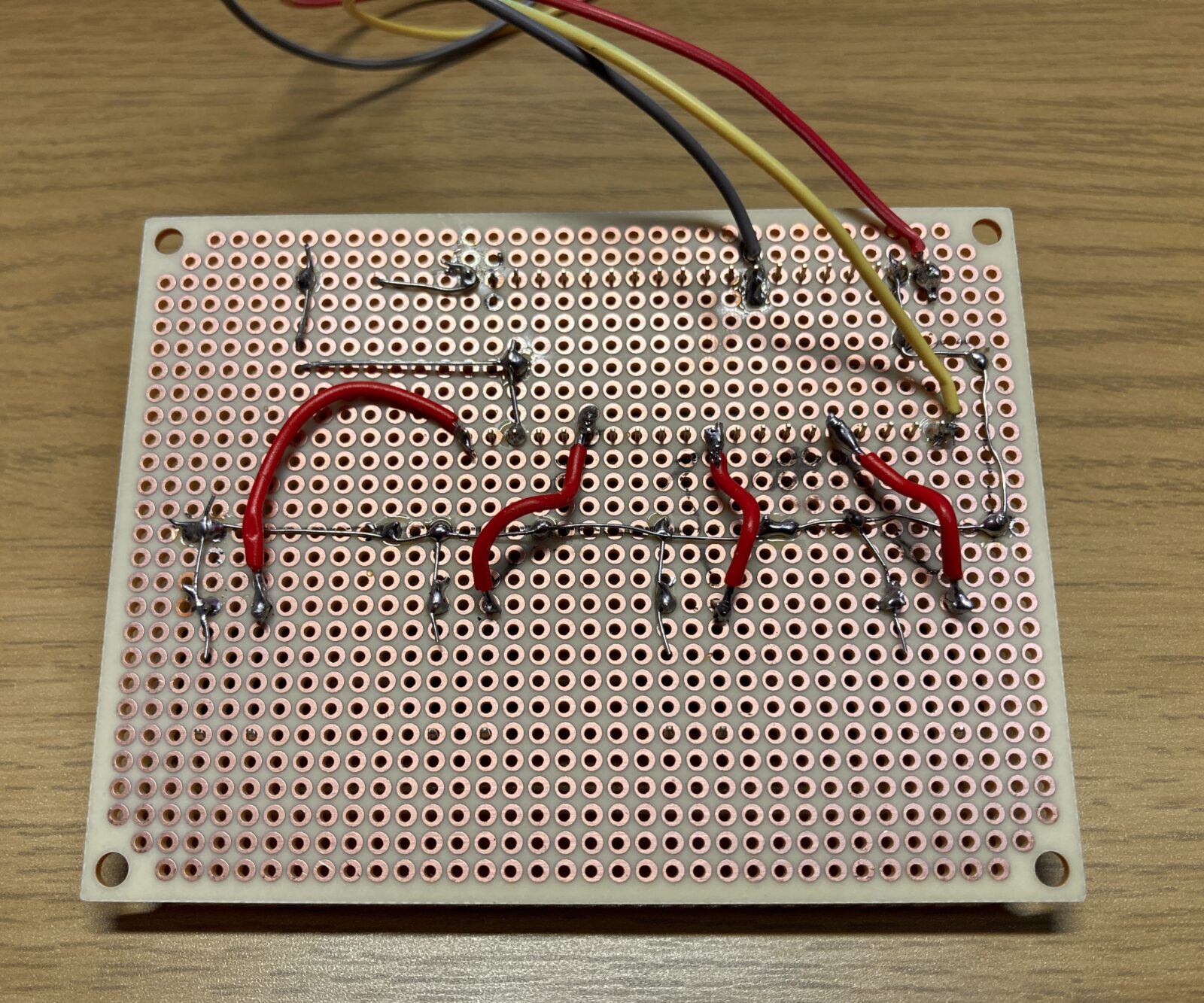

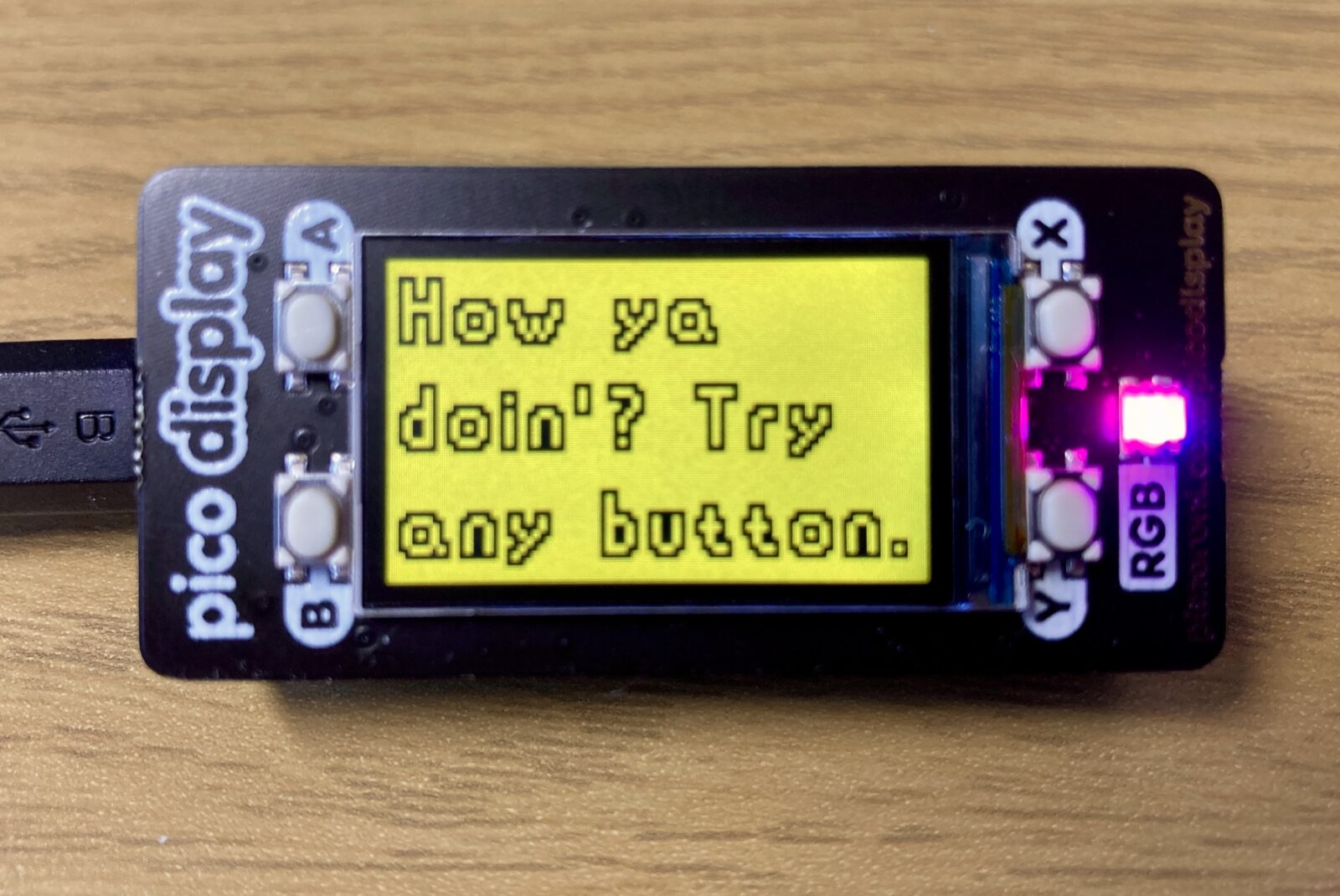

もともとLED表示の他に、LEDの表示を開始する前にブザーで前触れの音を出す機能も組み込んでいるのだが、今回はHardware PWMと言う仕組みがRaspberry Piにあり、これはこれまで使っていたPWMと違って他の処理の影響による遅延が少ないということを知ったので、この方法を使って音を出すようにした。下のビデオを見て(聴いて)もらえばわかると思うが、ベートーベンの「運命」の冒頭のモチーフを使っている。この音程は原調(ハ短調)の音階に合わせてある。こういう、どうでも良いことに拘るのが我がんねぞうblogの真骨頂である。もっと言うと、このテンポとリズムは楽譜に書いてある機械的なタイミングではない。一般の演奏でも起こる、「溜め」も入れ込んである。本当の演奏では、もっと劇的な効果を狙うのだが、ここでは単なるチャイムに代わるものなので、控えめにした

「運命」のモチーフの後、「とんかつ」と言うのが、泣けるというか力が抜けますな(奥さんが晩御飯のおかずにとんかつを買ってきているのを見ていたため)。なんならチャイムをチャルメラにでもしたろうか

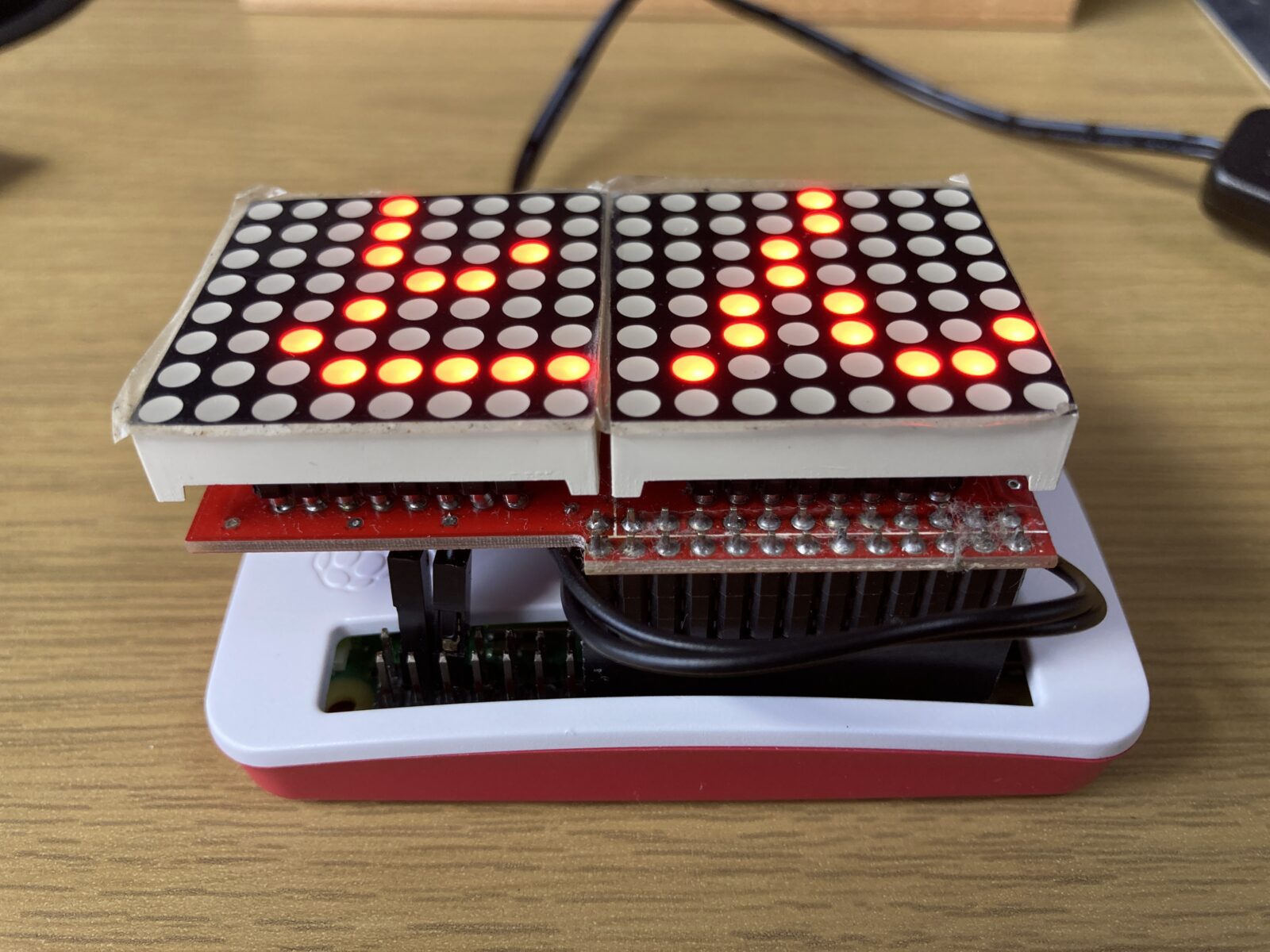

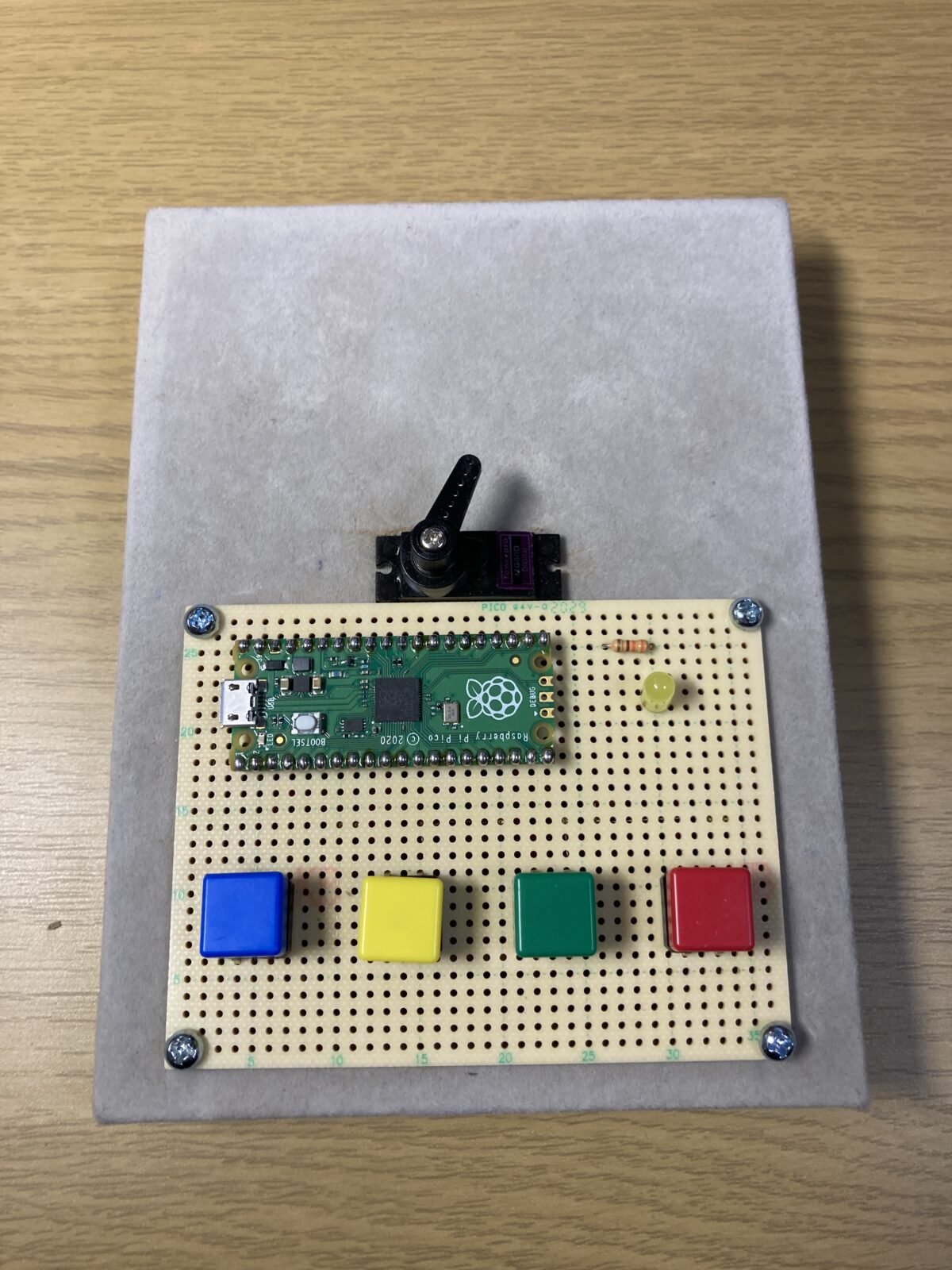

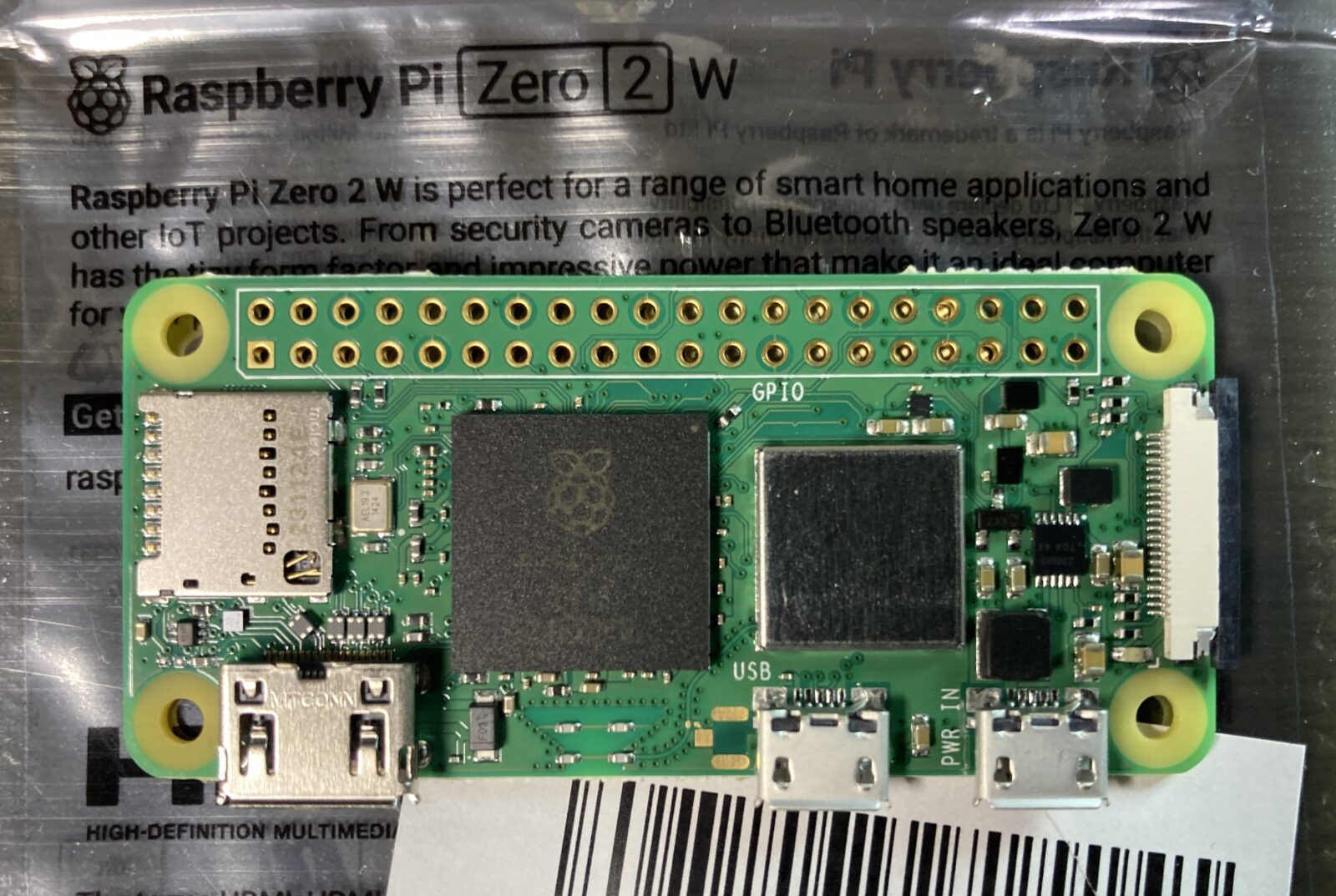

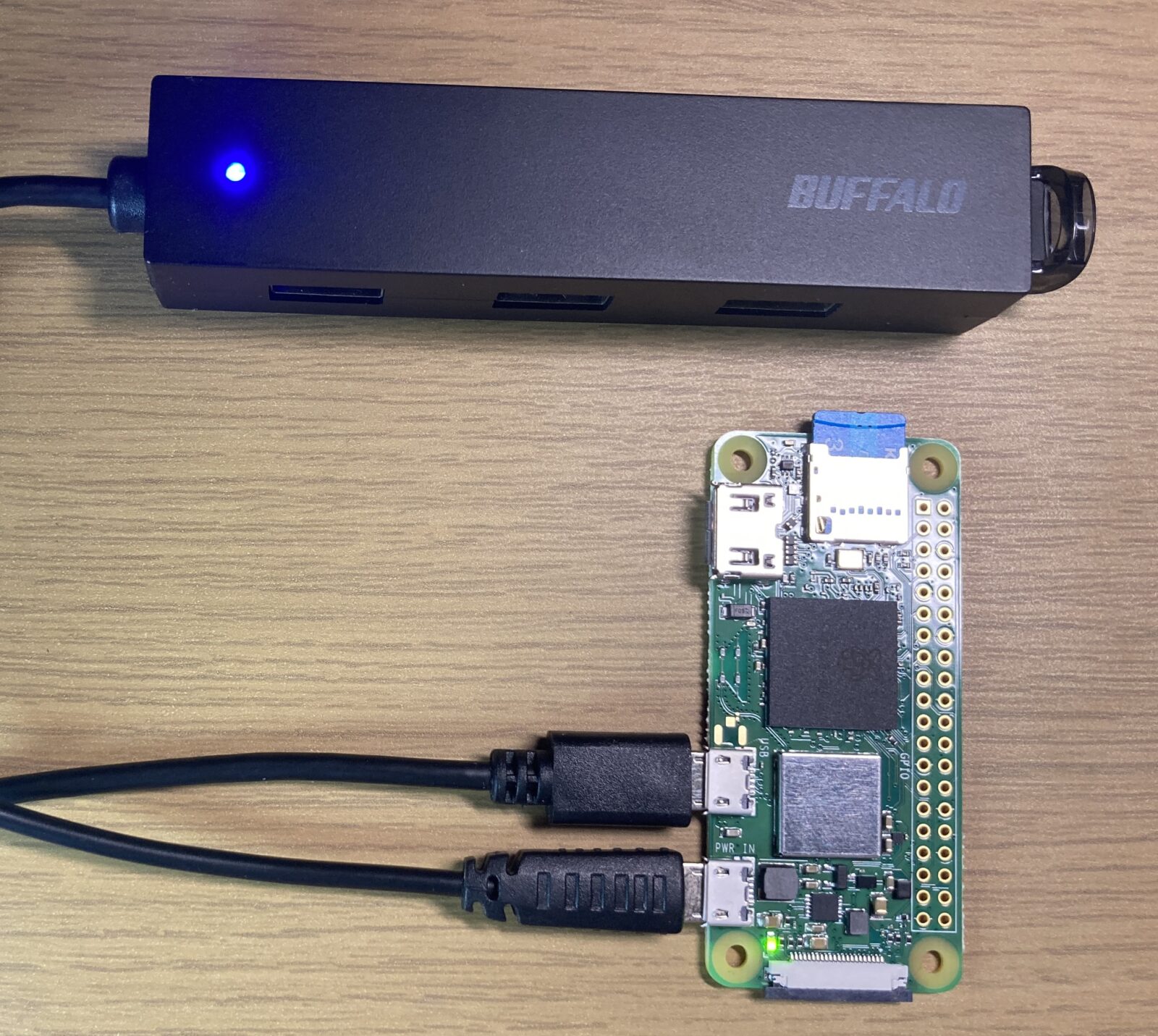

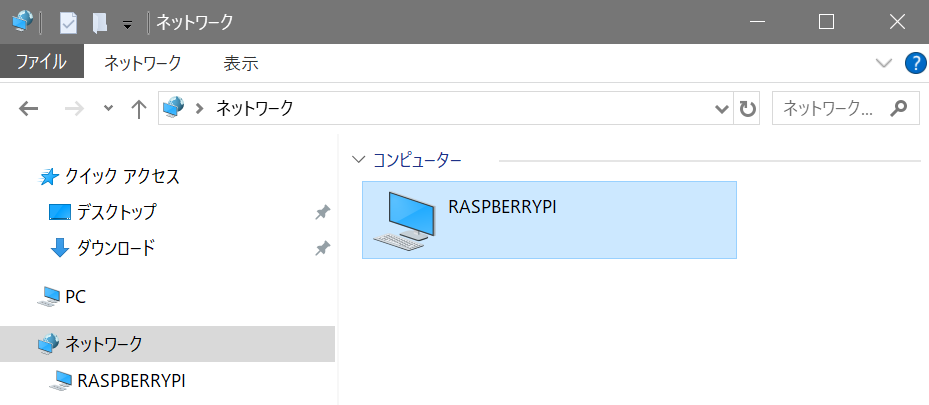

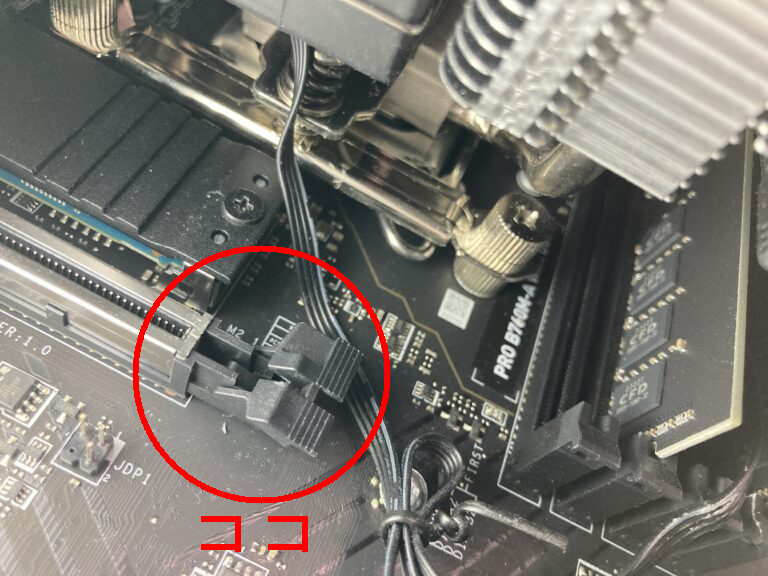

この開発(だとよ!)はRaspberry Pi 4 Bで行ったが、最終的にはRaspberry Pi Zero 2 Wに入れようと思う。性能の面ではRaspberry Pi Picoで十分だと思うが、そうなるとGPIOのピンの配線とか、I/Oがまた面倒なことになるので(詳細は略)、Zero 2 Wを注文している

と言うことでZero 2 Wが届き、元の鞘に納まった

2025/3/13

んねぞう

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)