新型コロナウィルス蔓延以来数年ぶりに美術館巡りをした

最初に訪れたのは東京都写真美術館で開催されていた企画展のうち、3Fの「時間旅行」と2Fの「記憶・リメンブランス」

3Fの「時間旅行」は、宮沢賢治の詩集の一節をモチーフとして、写真の持つ時空を超えた記録性に着目してそれぞの場所で紡ぎ出される物語と出会う、と言うもの。ここで私が惹かれたのは次の2点

作者名、作品名に続くURLとQRコードは東京都写真美術館の収蔵品検索の当該作品へのリンクである。注意書きのない限り写真撮影可とのことだったので、カメラで撮影はしたが、これをブログやHPに掲載することは個人であっても認められていないので、もし見たかったら面倒でもURLにアクセスして見て頂きたい。そうだとしても、アクセスしさえすれば絵のイメージが見られるのだから有難い時代になったものだ

■熊沢麿二「かげ」(収蔵品検索では「影」)

https://collection.topmuseum.jp/Publish/detailPage/17431/

■福原路草「トタン塀」(収蔵品検索では「塀」)

https://collection.topmuseum.jp/Publish/detailPage/30287/

ここで3時間ほど過ごした。私の鑑賞の方法は、まず一通り順路に従って見た後、再入場するか、順路を逆回りしたりして、もう一度見る。然る後に、この中で自分が好きな作品は何かという視点で、今度はランダムに歩いて、いろいろな作品の前にじっと佇んで見るというスタイル。その中で、人の波が寄せたり、引いたりしていることが分かるので、人が蝟集している場所は避けつつ、自分一人で鑑賞ができるタイミングがつかめて来る。会場を何度も行ったり来たりするので、監視の係の人には異常に見えているかも知れない。挙動不審で声をかけられたら、その時は説明するまでさ

「かげ」は1924年、ちょうど今から100年前に撮影された、漆喰の壁に冬の枯れ木の枝の影が落ちている構図の、セピア色の写真である。前景に常緑樹の枝があしらわれ、人物は入っていない

「トタン塀」は、波板のトタン塀が画面下半分を占め、残りの上半分は晴れた空をバックに塀の陰からひょろっと何かの枝が垂直に伸び、塀には、撮影者の背後の家の屋根が三角の影を落としている。前の写真の10年後の1934年撮影

これらの2つの写真の共通点は、シンプルな構図の中に、光と影が効果的に配置されているということだろうか。特に「トタン塀」には、塀と枯れ枝、家屋の影以外の構成要素はないが、その奥の世界を思わせる。こういう感想は、多分この写真を見た多くの人が持つのではないかと思う。ひょっとして私だけという可能性もなくはないが、これを認めてしまうと話が進まないので、ここでは多くの人が私と同じ感想を持つということにする

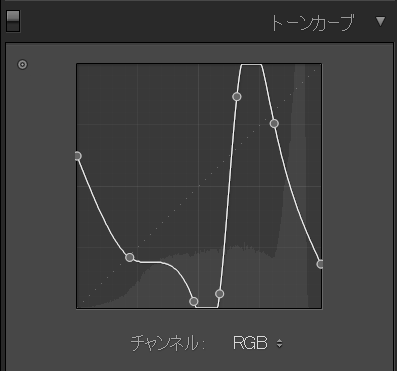

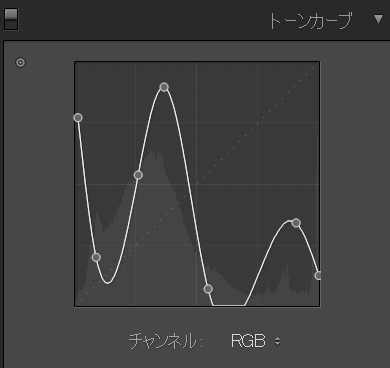

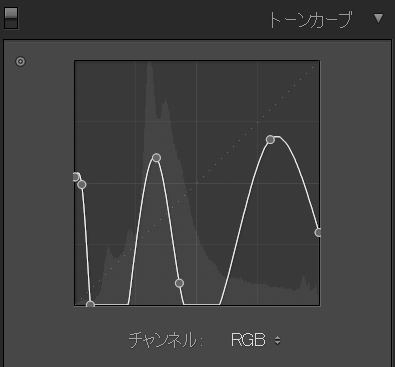

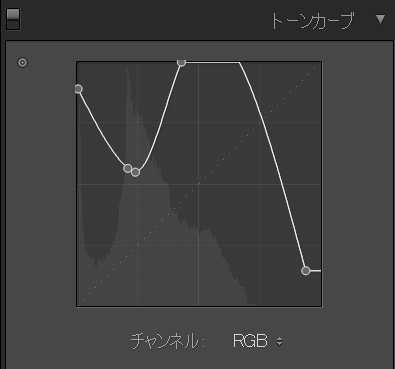

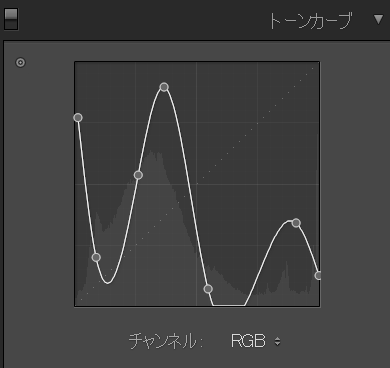

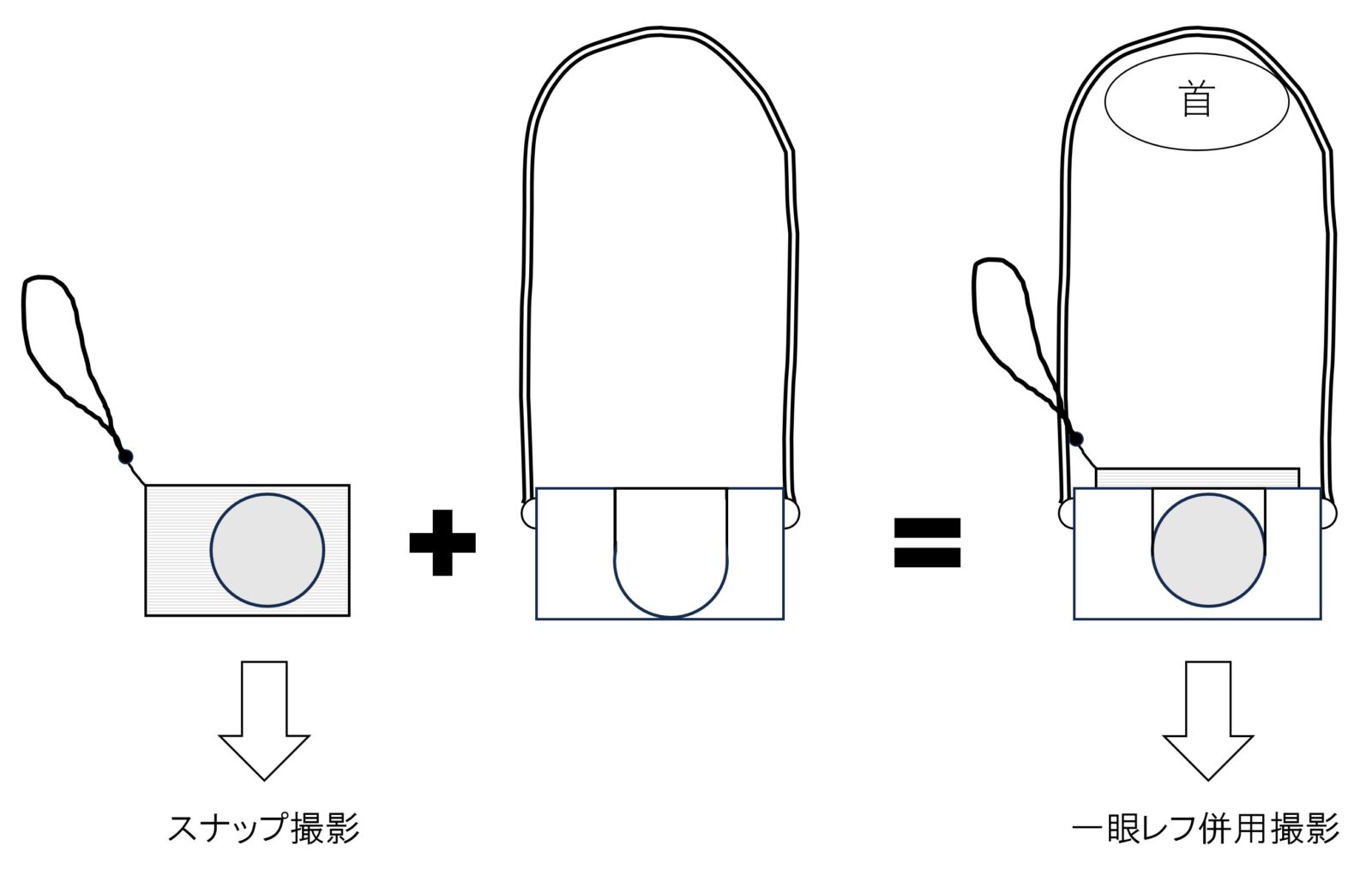

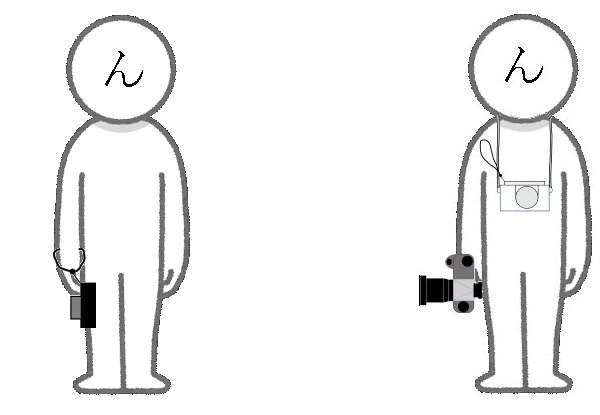

本題はこれからなのだが、このようなシンプルな写真は、実は私も撮る。例えばこのような写真(私の写真ブログ「んねブラ」より)

この拙作と前2作品の共通点は、構成要素がシンプルであることだが、これらの写真の評価には雲泥の差があることは間違いない。この差が何か、ということがわからない

写真は誰のために撮るものでもない、自分のために撮るものであるとは、私が所属している写真教室の先生の言葉であるが、まさにその通りで、人に見せるでもく、展覧会に出展するでもなく、他人が自分の写真をどう評価しようが知ったことではなく、自分が良いと思ったら撮る、それが基本だと思っている。ただ、自分の撮った写真が、人類普遍の美の基準も併せて満たしているのであればさらに良いだろうと言う欲が多少ある。それは、商業写真として見た時に良い写真だったり、写真コンテストで上位入賞を狙えるようなノウハウを駆使した写真ではなく、自分がどういう気持ちなのか、どのように物を見ているかをわかって貰える、少なくとも「ほう。で?」と言われないような写真ができれば良いと言うこと。だから何年も写真教室に通っていながら未だに本質をわかっていない人間が、多分死ぬまで解けないだろう疑問を抱えつつ美術館界隈をうろつくのだ

2Fの「記憶・リメンブランス」は、疲れて来たこともあって、さしたる感興も起こらず、次いで上野の西洋美術館の常設展に行く

ここでは、

■ヴィルヘルム・ハンマースホイ 「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」

https://collection.nmwa.go.jp/P.2008-0003.html

と言う油彩画が強く印象に残った(URLは国立西洋美術館の収蔵品検索)。すごく静謐(静謐にすごいも何もあるのかと言う疑問はあるが)を感じる絵画であり、妻への慈しみが感じられる光景でもあった

硬質の木の床、磨き上げられた木製のテーブルの上に錫(銀?)の皿、開け放たれた扉の奥の部屋で、華奢な後ろ姿でピアノを弾いている妻イーダ。左の窓からは北欧特有の白い、傾いた光が差している。全体に色彩とトーンが抑えられ、薄暗い室内に窓から差した斜めの光が妻のうなじを白く浮き立たせているのが印象的だ。弾いているのは、リストやショパンのポロネーズとかではなく、サティや、それほど有名ではない作曲家の小品でありたい

帰り道、これもまた数年ぶりに一人反省会をするために居酒屋に入ったら、ちょうど2時間飲み放題をやっていたので頼んだ。上に書いたようなことを考えつつ飲んで、帰る頃にはべろんべろんになったことは秘密にしておこうと思ったが、書いてしまった

2024/06/07

んねぞう

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)