写真の成立性

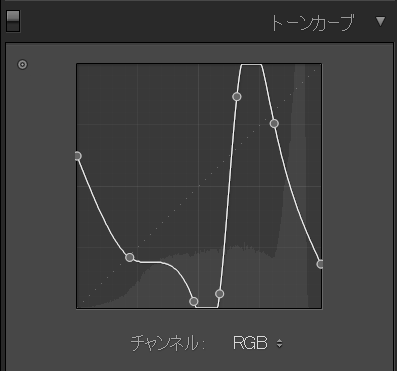

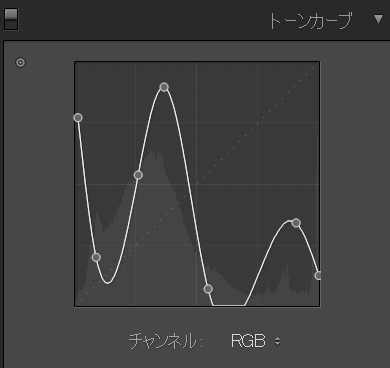

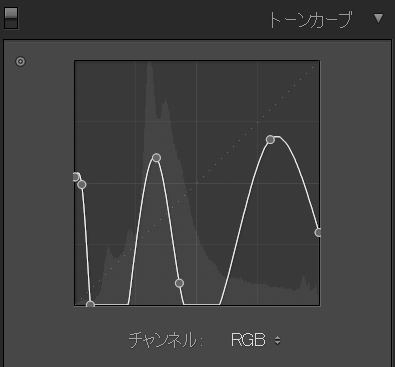

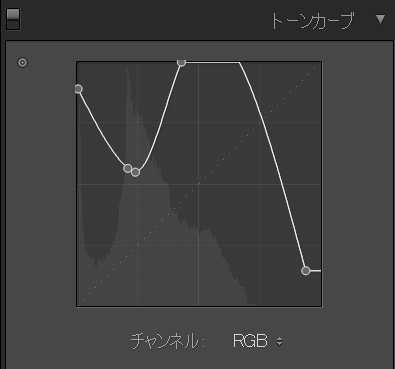

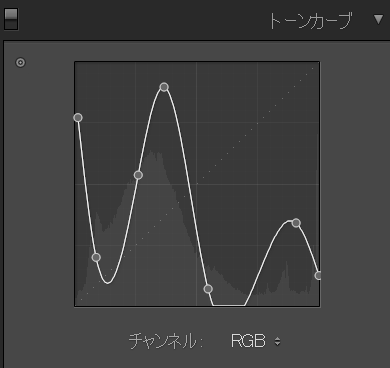

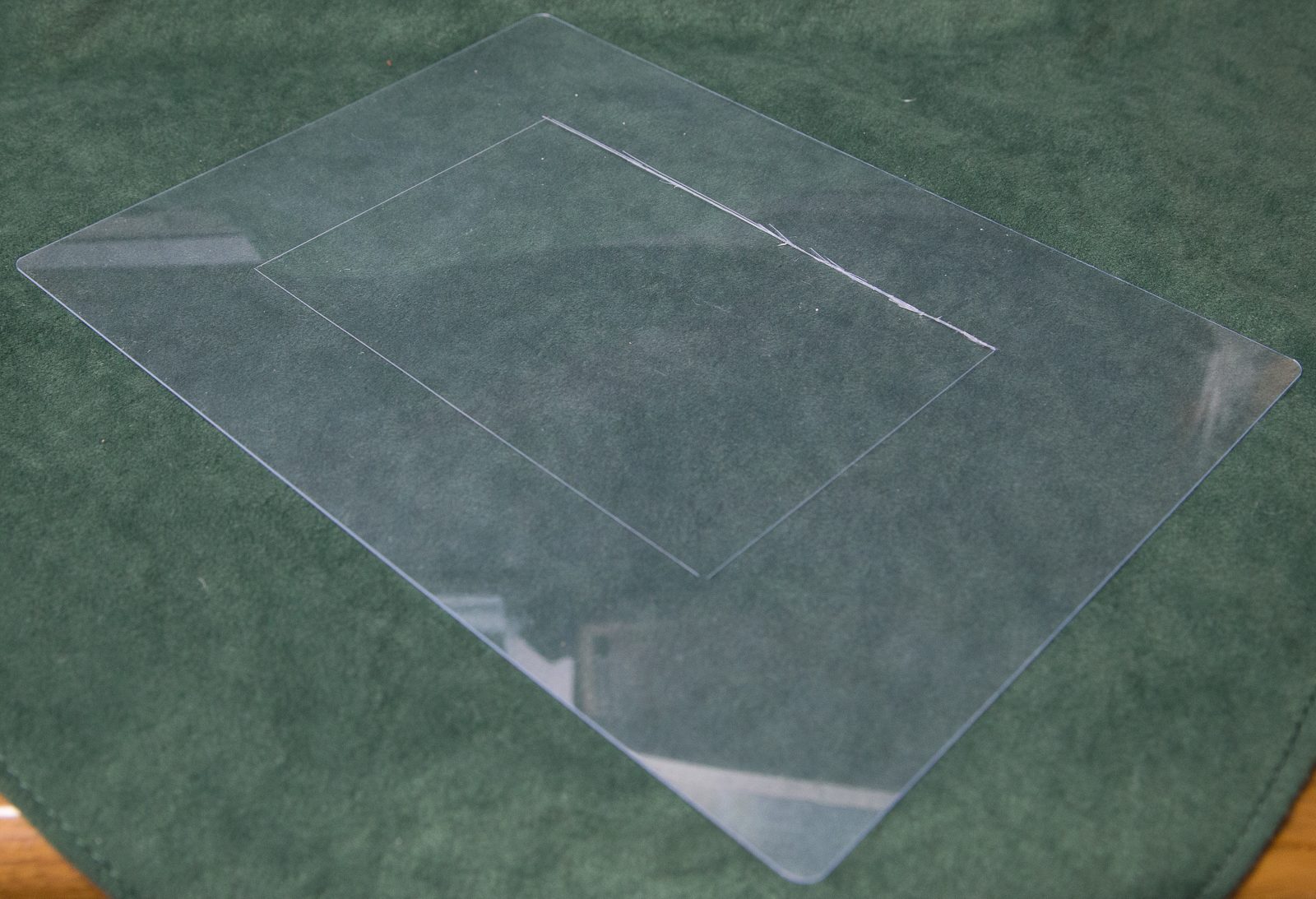

今般、私が同人として所属する文芸同人誌「澪」の25号(2025年3月発売)に、ホラーSFフォトストーリーと銘打って、写真と文章をミックスした作品を投稿した。これは、ホラーSFとしてのテイストを出すために、白黒写真を、疑似的なソラリゼーション技法を使って階調を弄って作成した写真を何枚か使っている。私が所属している写真倶楽部の先生(「澪」の編集長と同一の方)から、ソラリゼーションと言う技法があるとお聞きしたことから思いついたものだ

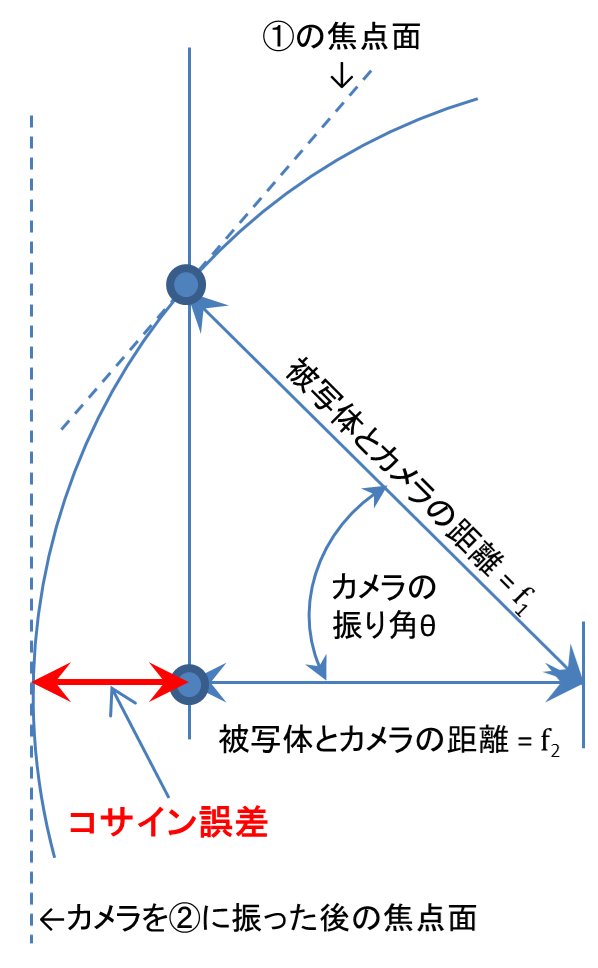

この写真を、写真倶楽部の他のメンバにも、刺激を与える意味で、合評会で提出して見るようにと言われたので、何枚かをセレクトして、合評会に臨んだ。その場で私は、これらの写真は、やはり文章との対でないと、そのメッセージ性を失い、写真単体では成立しない、と言うことを強く感じた。一枚一枚の写真を前にして、貴方は何を感じて、何を撮って、何を言いたいのですかと聞かれたとすると、この写真だけを見た人に、自分でも説明できる気がしなかった

その次の回に、今度は、写真単体としての作品としてソラリゼーションを施したものを提出したが、この時は、私も、この写真の意図について自分なりに説明をすることができた。もちろん、この手の写真は万人に受け入れられるものではないにしろ、見て下さったメンバには、まあ、一応写真だよね、と言う受け止め方はして頂けたと思っている

ソラリゼーションを施したかどうかは別として、フォトエッセーの一部として使った写真を、単独写真として見た時の成立性(の欠落)が私にも明確に分かり、なるほどな、と言う気づきだった

2025/04/20

んねぞう

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)