iPad Mini 5その後

今年の3月30日に新しく出たiPad miniを使い始めて1ヶ月が過ぎた。これまでに揃えた周辺機器は次の通り

- ケース

- 画面保護フィルム

- Apple Pencil

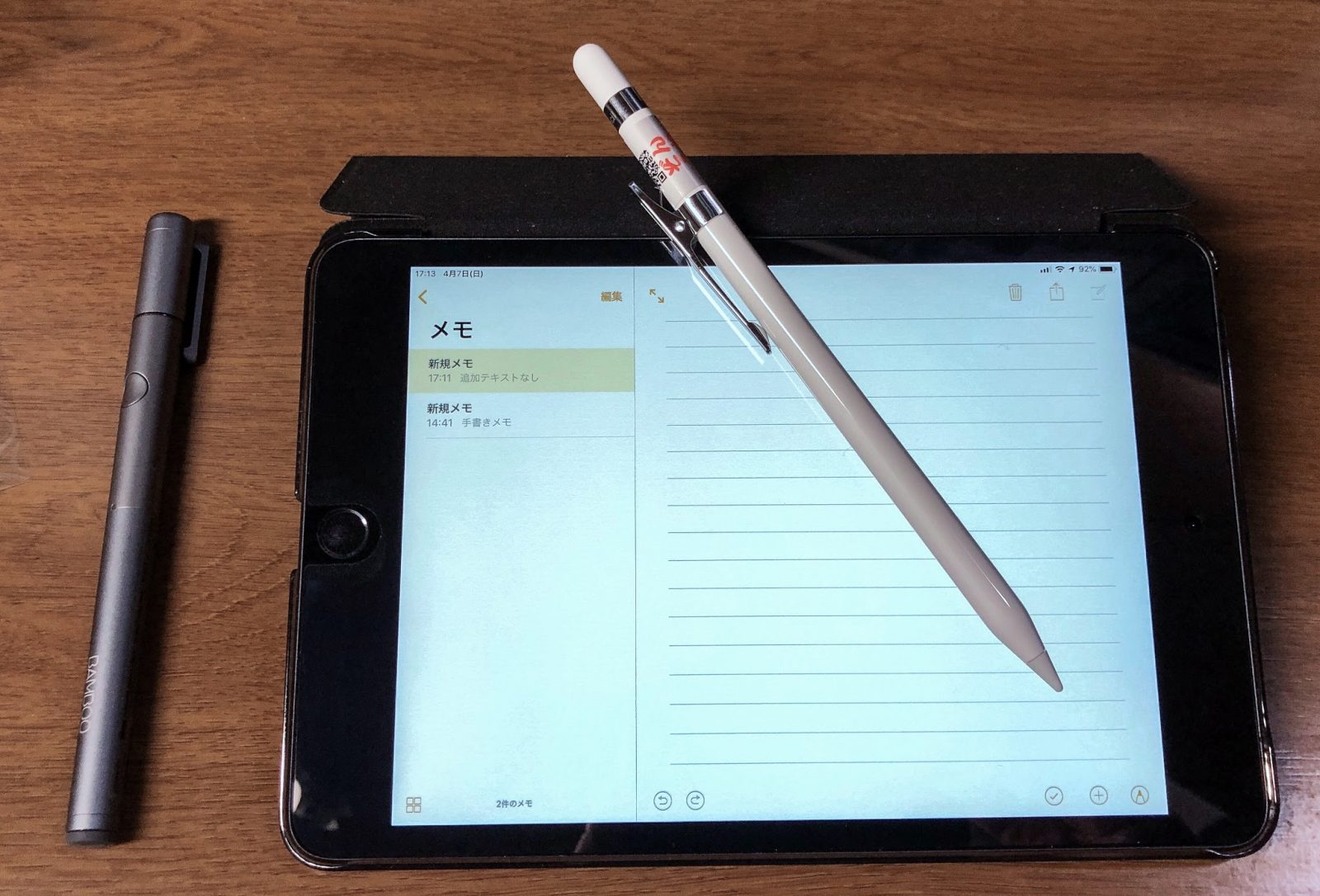

- 格安SIM

初めてApple pencilが使えるiPadを買ったので、Pencilを、趣味の講座のノートを取ることに使っているが、いつも使っている紙とボールペンの組み合わせと比べると、iPadの画面の滑りの良さのせいで、私の書く字が大変なことになっている。普段から、人に読めない字を書くのにますます磨きがかかって、これで情報セキュリティは難読性という部門があるとすればトップクラスだ。時々自分でも読めなくなって困っている位だ。サンプルを貼り付けようと思い、貼り付け画像を準備までしたものの、この齢になってそのような文字を書く恥を晒す必要もないと思い、掲載は止める。ノートのアプリはMicrosoft One Noteを使わせてもらっている。テンプレートを、いつも使っているMini sizeのLegal Padに地色と罫線を合わせて使っているので、快適だ。だが、ノートを取って行く時、改頁の仕方がわからない。新しいページをいちいちタイトルを付けて追加しなければならないのか? ペンも、何故ここまで長い必要があるのだろうと思いながら使っている。普段使っているボールペンもここまで長くないし、鉛筆は長いがここまで重くない(お前のような、100円ちょっとで買えるような安いペンは使ってないんだよ、と言われればそれまでだが)。とにかく、Pencilの長さ、重さと画面の滑りにどれだけ馴染めるかがキーだ。

ケースを当面の間に合わせで買ったが、Pencilをスマートに収納できるケースを待ち続けている。Apple storeで Moleskine製のiPad mini 4用のFolio caseが売り切れ状態なのに未だに掲示されているのに対し、mini 5については発売後1ヶ月経っても出ないのでAppleにChatで聞いて見たが、Mini用の同じモデルが発売されるかどうかわからないとのこと。どこかでPencilを落下させたらしく、ペン先が少し潰れているので、これ以上の破損を防ぐために早くケースに収納して持ち歩きたいのだが、今は、Smart cover(所謂風呂蓋)と最近発売されたOtterBox Symmetry Series Caseの組み合わせしかない。もう少し様子を見る。

Cellularモデルを買ったのだが、その理由はGPSが付いていること。WifiモデルにもGPSが付いているのであればそちらに傾いていたのだが、出先で地図を表示して位置を確認したいというニーズは必ずあると思ったので奮発した。データ通信については当初iPhoneのテザリングで賄っていたが、格安SIMについて少し調べて、一番安いNuroモバイルお試しコース(データ専用 DOCOMO) を契約して使っている。これは月額300円で200MBまでは高速、それ以上は32kbpsに制限されるというもの。4月に上限を越した後低速モードで、走行中の新幹線と車でGoogle map上で自分の位置の表示をさせたところ、地図データの更新に多少時間はかかるものの、まずまず自分が歩きながら位置を確認する程度の用途には十分であろうと思える。

今回のGWの帰省では、Amazon Prime Videoからビデオをダウンロードして持って行った。これまでのiPad Mini 2と違い、広大なストレージで残りの容量を気にすることなくどんどん放り込んで行けるのが快適だった(結局あまり見なかったが)。

iPad miniの使い勝手は、私の使い方では、全く満足している。小型軽量で、通勤鞄に毎日入れて、休日に出かける際もいつも携行でき、自分の厳選した写真、アルバム、スライドショーを持ち出して、参照、アルバム(写真ではなく)の編集、書籍をKindle、i文庫に入れて読むという行為がいつでもどこでも(電車の中でも)できるというメリットが大きい。写真はキャビネ版(115mm x 165mm)程度の大きさで表示され、スマートフォンの画面と違って大きく、さらにアスペクト比が写真のそれに近いため、画面をフルに使って表示できる。安い買い物ではなかったが、買って良かったと思っている。

2019/05/04

んねぞう

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)