やる気のない信号機 – Raspi遊び

Raspberry piで、PythonのGPIOからPWM(Pulse Width Modulation)機能を使って、LEDの点滅の遊び。ただ単にチカチカさせるのでは芸がないので、ふわっと点滅させる。結果として、やる気のない信号機ができた

赤と青のやる気のなさよ

黄色だけ小さいのは注文を間違えたため

2020/05/24

んねぞう

Raspberry piで、PythonのGPIOからPWM(Pulse Width Modulation)機能を使って、LEDの点滅の遊び。ただ単にチカチカさせるのでは芸がないので、ふわっと点滅させる。結果として、やる気のない信号機ができた

赤と青のやる気のなさよ

黄色だけ小さいのは注文を間違えたため

2020/05/24

んねぞう

前回稼働状況お知らせ盤の製品化に成功したのに気を良くして、今度は廉価版を作った。

Raspberry pi Zero WHという、最も初期型のモデルをこの表示機能に特化して、Raspberry pi 4は開発用に使いたいため。昨日早速届いたので、鼻息も荒くパッケージを開けてセットアップを始めた。モニタの表示用のHDMI端子がMini HDMIと、モデル4のMicroではなかったことに気づき慌てたが、デジカメとテレビを繋いでいるものにMini HDMIケーブがあったので事なきを得た。と思いきやモニタの表示がされず、やきもきしたが、どうもケーブルの接触が良くなかったようだ。デジカメをつないだ時に、うまく端子の角度を調節してご機嫌を取らなければならなかったことを思い出し、交換した。やれやれと思ってOSのインストールを始めたが途中で間違って電源を抜いてしまい、あわてて繋ぎ直して再起動したが処理が全然進まず、SDカードの初期化から再度やり直し。LED制御ソフトをコピーして一つ一つ確認していくが、途中でPythonのVer.が古いとか言われて、これでまたひと悩み。Python 2.7を3.7に切り替えて見たが(切り替えたと一言で言うがこれもいろいろな方法があるらしく…)それでもうまくゆかず、モデル4ではどうだったかと確認したら2.7だったので元に戻したり、ライブラリの再インストールをしたりした。本来ならば前回やったと同じ事をすればできるはずなのだが、私の中の何かが邪魔をしている。

そんなこんなでようやく機能を実装できた。

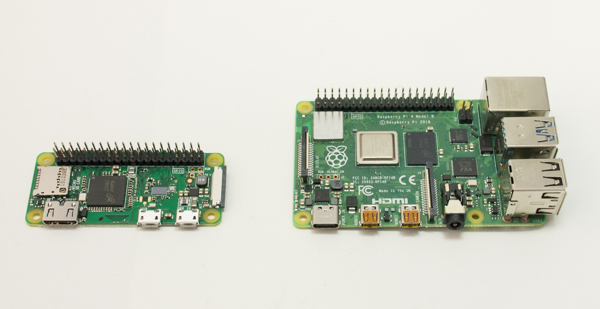

右が Raspberry pi 4、左がZero WH。Model 4も小さいが、Zeroは可愛い。食べたことはないが、Friskというお菓子のケース位だそうだ。Zero、Zero W、Zero WHと3タイプあるが、Zeroは基本形、WはWireless通信機能付き、WHはそれに加えてGPIOのピンヘッダー付き。基本形のZeroは一人一点しか買えないのだとか。私はLEDを付ける必要があるので、ピンヘッダー付きのものを買った。半田付け面倒だし。

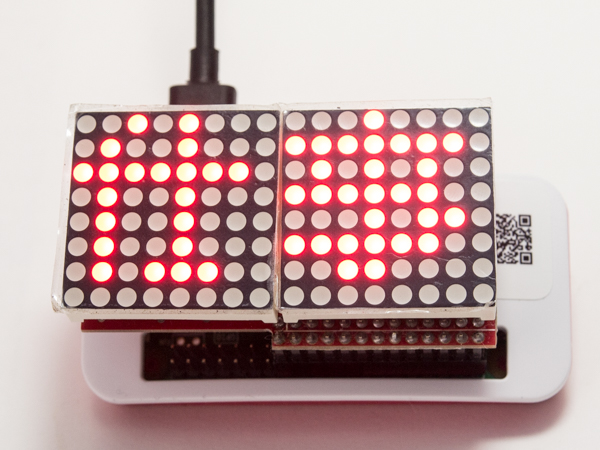

いろいろ迷走した後の完成の姿。本体は純正のケースに入れてある

電源は手持ちのiPadのACアダプターを流用、ケーブルも手持ちのもの。ケースとLEDパネルが干渉しないか心配だったが、十分すぎるくらいだった。USBジャックがMicroで、LANコネクタもなく厚みのある部品がないせいだろう

例によって銘版も付けただよ。零号というのはRaspberryのモデルのZeroからとった。パソコンとして見れば処理スピードはかなり遅いが、この程度の処理には十分すぎる位だ

2020/05/17

んねぞう

トップページの右サイドバーが表示されないのは何故なんだ?

多くは語るまい。多少の電子工作を経て、昨日からお知らせ盤が本格稼働を開始。

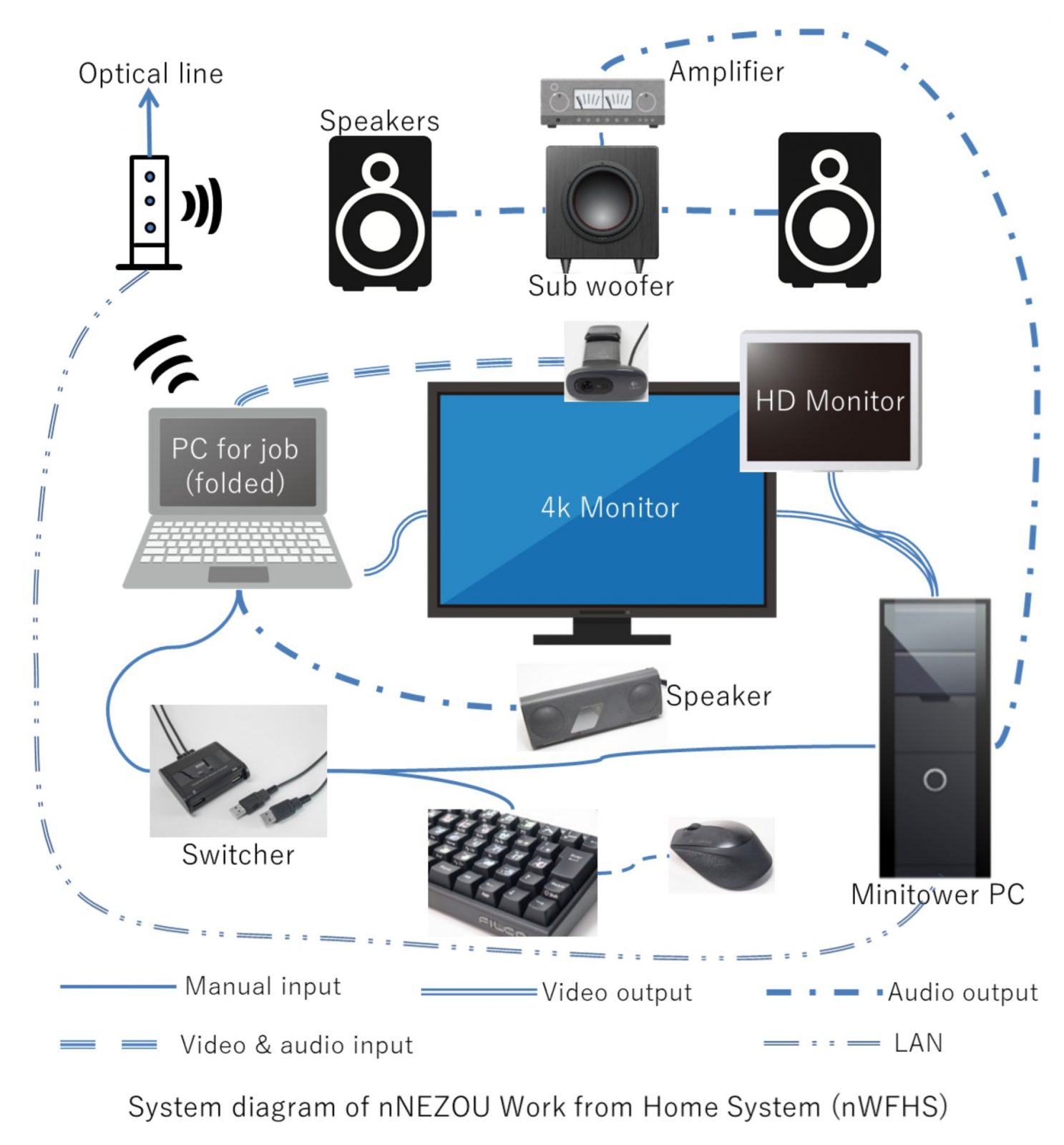

上記のお知らせ盤(Status Indicator)を追加して、System Dialogを改訂

2020/05/12

んねぞう

連休の後半、暇だったので、思い立って前から気になっていたRaspberry Pi(ラズベリー パイ)という手のひらに乗る程度の基板のパソコンに挑戦して見ることとした。電子工作と題して見たものの、大したことはしていない。本体と、キットになっている部品を買って来て、Pythonというプログラミング言語をちょこっといじったものである。

ほぼ名刺大の基板に、7~8年前のノートパソコンと同じくらいの処理能力のCPUと、4GBのメモリ、2つの4kをサポートしているHDMI端子、4つのUSBジャック(2.0および3.0)、LANコネクタ、Bluetooth、WiFi通信機能が載っている。その他通信、制御用にGPIOという汎用ピンコネクタと外部記憶用にMicro SDカードスロットが備えられており、これで約7,000円。7~8年前のノートPCというと、HDMIはあったがせいぜいHD、Bluetoothも普及のし初めの状態ではなかったか。当時は多分20万円くらいしたはずだと思う。

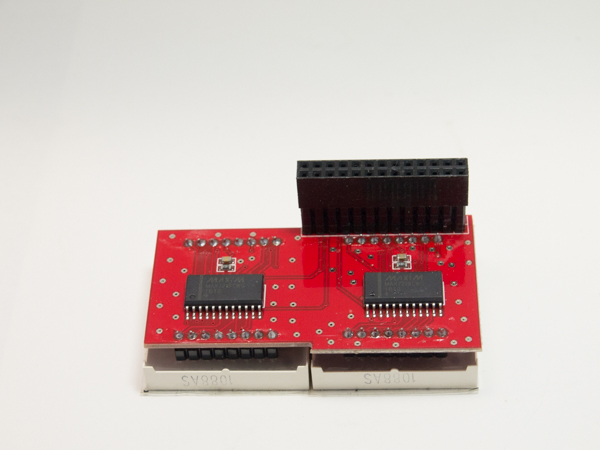

同時に8ドットLEDのドットマトリクス基板も買った

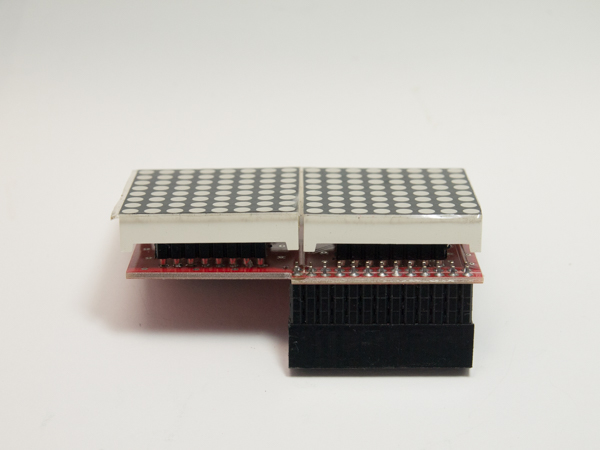

着けて見たのがこれ

これで何をしたいかというと、在宅勤務中に、これを居間に置いておき、リモートでこちらの状況を表示するようにすれば、家族が何か話しかけたり用があったりしたときに私がそういう状況にあるかわかるようにしたいということである。というといかにも広い家に住んでいるかのように聞こえるが、そうではなく隣の部屋です。

この表示のためにLED基板に付いて来たPythonというプログラミング言語のサンプルプログラムを、試行錯誤しながらいじって、”コマンド名 + 表示するメッセージ”というフォーマットで入力するとその表示ができるものが出来上がった。日本語表示はまだできていない。もう少し時間がかかるし、8ドットなので多分漢字は潰れて見えないのでひらがな、カタカナまでだろう。

その結果をいくつか。

“今、会議中なので話しかけないで”…間違って「かぎちゅう」となっているが。

上の写真と違って画面がくすんでいるのは、LEDの輝度が高すぎて、全体に露出を絞らざるを得なかったため。

昼食の注文

おふざけ

最後にMurphyの法則

この動画を撮影しているときはiPadにリモートシェルのアプリをインストールしてWiFi経由で制御している。つながっているのは電源ケーブルのみで、キーボード、マウス、モニタもつながっていないという、パソコンの初期から触れている身としては信じられない形。プログラムの入力、デバッグは、デスクトップPCとLANで繋いでSSHという仕組みを使っている。OSはUNIXが元らしく、昔使ったコマンドを、ああ、こういうコマンドあったなと、懐かしさを覚えつつタイピングしている。しかしviエディタがまだあるとは。

一度に2文字表示分の幅しかないので、あまり長い文を表示させると前の部分を忘れるが、これはある意味ぼけ防止効果が期待できる。

かも知れない。

思い立ったのが連休の後半、ものが届いたのが連休の最終日だったので、まだまだわからないことだらけだ。追加でブレッドボード、LED等も注文してある。これからいじり倒して行きたい

2020/05/09

んねぞう

P.S.

日本語環境のインストールで、マニュアル通り行かないので発売元のサポートを煩わせている。他の人はうまくいっているのに、自分だけ何か違ったことをしているようだ。ここで、Murphyの法則の中に、フールブルーフに関する法則がいくつかあるのを思い出し、自分のMurphy’s Lawのブログから引っ張って見た。例えば

Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.

十分才能のあるバカにはフールプルーフは効かない

ギルバートソンの法則

It is impossible to make anything foolproof, because fools are so ingenious.

馬鹿は天才的なので、何事もフールプルーフにはできない

マーフィーの第8の推論

うむ、自分は天邪鬼である。人が右と言えば左に行くような人間である。しかしマニュアルのような、この通りやらないと自分のやりたいことには行き着かんよ、ということを重々承知している状況においてもこういうことになるというのは…

orz

P.P.S.

その後販売店の方の手厚いサポートで、漢字を表示することができた。迅速なレスポンスに感謝。冒頭、プログラムをちょこっといじってとか書いたが、普通のできる人にとってはちょこっとという意味で、私にしては結構な旅路であった

新幹線のあれを具現化したものとも言う

文章を人に読んでもらうためには、簡潔平易でなければならない。独りよがりの文章では読む人が飽きたり、疲れたりして、感動はおろか正しい情報も伝えられないかも知れない。常に自分の文章を客観的に、厳しい目で点検する態度が必要である。この宇宙原則に従い、自分で作った文章に自分で全力かつシニカルに突っ込み、その見直し版を作って見た。以下は本ブログに2020年4月29日に投稿した在宅勤務のパソコンシステムについての文章を対象にやってみた結果です。

——————————–

【註】文中[赤字]の部分は、自分で入れた突っ込みです

3月末から昨日まで在宅勤務を続けてきて、今日から一応[一応とした意味が不明。読者が興味を持つような説明ならば入れても良いが、そうでないならば不要]連休に入る。

と言っても帰省もできないし、どこかに写真を撮りに出かけることもできず暇なので、先日作った撮影ボックス[撮影ボックスとは何ぞや。なんだかいかがわしいものではないのか? 前の記事で何か書いてあるので察することはできるが、読者には余計な気を遣わせてしまう]で身近なものを撮影している。在宅勤務で使っているものもいくつか撮影した。これを使って在宅勤務に絡めてパソコン周りのシステム構成をPower Point[英語で書く必要は? ボク英語得意だもんね、アピールか?]で作成して[書いて、とか作ってで十分]見たので、大公開[どこが大なのだ、公開?ブログに載せただけだろう]する。図表に英語を使ったのは、単にタイトルにSystem Diagramという語句を使いたかっただけである[ボク英語得意だもんねアピール確定。本当に得意だったら記事全体を英語で書いて見れ]。これで何となく外国のTechnical Document[だから…]っぽくならないかな…ならないな[わかっているのだったら書くな]。

我が社、もとい[余計な遊び、不要]我がシステム、正式名称:んねぞう在宅勤務システム、開発コードネーム[開発?どこに開発要素があるのか]:ひるごはんはうどんにしてね[これが言いたかったわけだな]、英語名:nNEZOU Work From Home System、システム略称:nWFHS[この名前の羅列、本当に必要? それからnWFHSでググるとNational Wild Fish Health Survey (US Fish and Wildlife Service)がヒットするが大丈夫か確認したか?]の特徴は、メインのミニタワーシステムと4kモニタ、HDモニタのデュアルモニタであることを利用して、仕事PCを4kモニタに繋げて、モニタ側で入力を切り替えられるようにしていることと、1セットのキーボードとマウスで接続先をワンタッチ(正確には2タッチ)でメインのミニタワーPCと仕事PC相互の切り替えができるようにしていることである。なんだか特許明細書みたいな書きっぷりになってしまった。[文芸同人誌の編集長の先生からは、お前は理系だなと言われる、この文章の堅さはどうだ。理系でありながら大学の教養課程で数学の単位を落としたことがきっかけで、中二病を遅まきながら発病して、どうでも良いことを鯱張って(しゃちほこばって…フリガナをつけるくらいなら最初からひらがなで書けば良いのにとも思うのだが、変なところにこだわりをもつ性格が表れている…後になって自分でも読めないくせに)早口で喋っている感じだ。またこのセンテンスの長さはどうだ]

このシステムのメリットは、なんといっても4kモニタの恩恵を受けられることである。幸い仕事PCは4k出力ができるので、Excelの大きなスプレッドシート[なんだか仕事ができる人間を演出しているようで鼻につく。表でいいだろう]や、プロジェクト[あ~、今は何でもプロジェクトだから、そう言っとけば恰好つくわな]のスケジュール表を広げて見ることができるし、複数の資料を並べて作業をすることができる。これが大きい。ただし4kともなると画像処理の負荷がかかるらしく、 On board[造り付けで十分!]のグラフィックエンジンだと表示に多少タイムラグがある。因みに在宅勤務時間中はメインのミニタワーPCからは4kのケーブルを外している。仕事中に個人PCを使って仕事以外のことを始めてしまわないように、自分に対してけじめを意識させるため[メインのミニタワーPCの電源を落としておけば済む話だろう]。

2つ目のメリットは、一組のキーボードとマウスで2つの本体に切り替えて使うことができるので、ノートPCを開く必要がなく、省スペースであること。

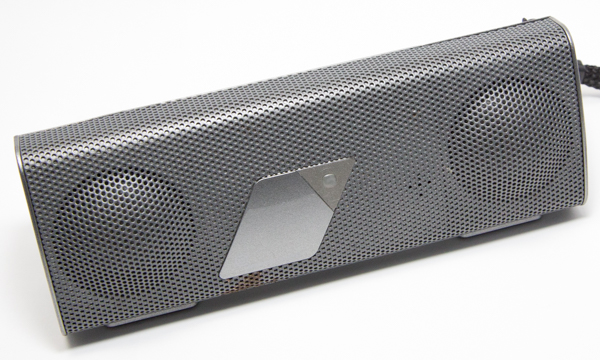

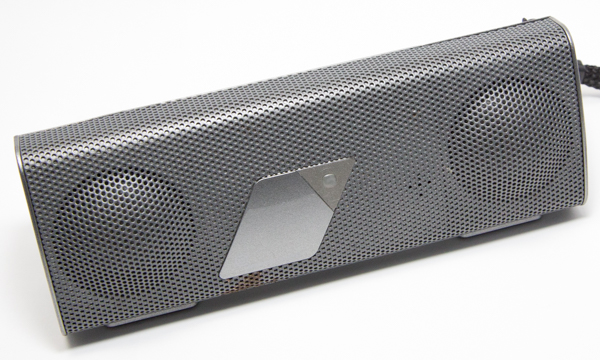

そして意外に威力を発揮しているのが外付けスピーカー。これまでFace to Face Meeting[あ~、また仕事ができる人間アピールかよ。日本語で!]や、会社の会議室での電話会議、テレビ会議では、相手の声が小さかったり、変な雑音が入ったり、音質が悪く聞き取れなかったことがあったが、このスピーカーで良い音質と好きな音量で聞くことができ、内容が頭に入りやすくなった(ような気がする[これが真実だろう。見栄を張るな])

このシステムは和室の片隅に設置[設置だとさ、置くと言えば良いものを]して、座椅子に座って運用している[運用!大したシステムでもないくせに、使っている、だろう]のだが、この座椅子がパソコンデスクの付属品で丈夫ではあるのだが[だがの連用]、在宅勤務で1日中座っているのはきつくて音を上げた。もう少し背もたれの高いものを通販で買って設置した[だ~か~ら~、買ったの一言で良いだろう]。これもなかなか具合が良い

机[の]上は、本当は雑然としているのだが、今回の撮影のために有象無象[余計なもの、ということだよな]は机の下に一時退避させていること[隠した、でいいだろう]を、ネタは上がっているのだぞと尋問[誰も尋問なぞせんよ]される前に自白しておく[はい、この文は「撮影のために机の上の余計なものは隠した」でオーケー]

[で、この記事を読む人に何のメリットがある?]

2020/04/29

んねぞう

——————————–

上記突っ込みを真摯に受け止めて見直した結果

家で仕事をするためのぼくのパソコンまわりの機械のようすをかいてみました。なぜ英語にしたのかはきかないでください。

とくちょうは、仕事のパソコンを4kモニタにつなげたことと、キーボードとマウスのつなぎかえをかんたんにできるようにしていることです。

仕事をするうえでよかったことは、4kモニタの画面がつかえることと、仕事のノートパソコンをひらく必要がなく、場所をとらないことです。

もっとよかったのは、そとづけスピーカーだと音質がよくて相手がなにを話しているのかわかりやすく、あたまが良くなったようなきもちになれることです。

ここに書いたことが家で仕事とかしているひとに少しでも役ににたてばよいと思います

2020/04/29

んねぞう

——————————–

冒頭、大上段に振りかぶって思う存分上から目線で突っ込みを入れたのは良いが、簡潔平明に、余計な部分を削ぎ落として結局何が言いたいかを洗い出そうとすると、これ以上削ぎ落とすとなくなってしまいそうだったり、突っ込んでも大人の事情があるらしくて、これくらいで勘弁してやった。あるいは勘弁してもらった。原文は約1,600字だったのが見直し後は約300字となった。どう見直せばよいかの発想の源も自分に制約される。私の場合、それが流れて行った先は「頭悪そう」方面だった

orz。

3月末から昨日まで在宅勤務を続けてきて、今日から一応連休に入る。

と言っても帰省もできないし、どこかに写真を撮りに出かけることもできず暇なので、先日作った撮影ボックスで身近なものを撮影している。在宅勤務で使っているものもいくつか撮影した。これを使って在宅勤務に絡めてパソコン周りのシステム構成をPower Pointで作成して見たので、大公開する。図表に英語を使ったのは、単にタイトルにSystem Diagramという語句を使いたかっただけである。これで何となく外国のTechnical Documentっぽくならないかな…ならないな。

我が社、もとい我がシステム、正式名称:んねぞう在宅勤務システム、開発コードネーム:ひるごはんはうどんにしてね、英語名:nNEZOU Work From Home System、システム略称:nWFHSの特徴は、メインのミニタワーシステムと4kモニタ、HDモニタのデュアルモニタであることを利用して、仕事PCを4kモニタに繋げて、モニタ側で入力を切り替えられるようにしていることと、1セットのキーボードとマウスで接続先をワンタッチ(正確には2タッチ)でメインのミニタワーPCと仕事PC相互の切り替えができるようにしていることである。なんだか特許明細書みたいな書きっぷりになってしまった。

このシステムのメリットは、なんといっても4kモニタの恩恵を受けられることである。幸い仕事PCは4k出力ができるので、Excelの大きなスプレッドシートや、プロジェクトのスケジュール表を広げて見ることができるし、複数の資料を並べて作業をすることができる。これが大きい。ただし4kともなると画像処理の負荷がかかるらしく、 On boardのグラフィックエンジンだと表示に多少タイムラグがある。因みに在宅勤務時間中はメインのミニタワーPCからは4kのケーブルを外している。仕事中に個人PCを使って仕事以外のことを始めてしまわないように、自分に対してけじめを意識させるため。

2つ目のメリットは、一組のキーボードとマウスで2つの本体に切り替えて使うことができるので、ノートPCを開く必要がなく、省スペースであること。

そして意外に威力を発揮しているのが外付けスピーカー。これまでFace to Face Meetingや、会社の会議室での電話会議、テレビ会議では、相手の声が小さかったり、変な雑音が入ったり、音質が悪く聞き取れなかったことがあったが、このスピーカーで良い音質と好きな音量で聞くことができ、内容が頭に入りやすくなった(ような気がする)

このシステムは和室の片隅に設置して、座椅子に座って運用しているのだが、この座椅子がパソコンデスクの付属品で丈夫ではあるのだが、在宅勤務で1日中座っているのはきつくて音を上げた。もう少し背もたれの高いものを通販で買って設置した。これもなかなか具合が良い

机上は、本当は雑然としているのだが、今回の撮影のために有象無象は机の下に一時退避させていることを、ネタは上がっているのだぞと尋問される前に自白しておく

2020/04/29

んねぞう

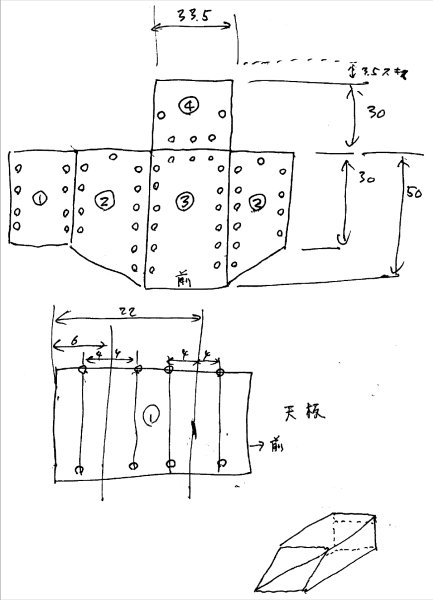

3月末から在宅勤務となっている。緊急事態宣言と共に、週末にふらっと写真を撮りに出かけるということができなくなったので、これまで機会があればトライしようと思っていた屋内での物撮りをしようと思い立った。簡易撮影ボックスを作って。

撮影ボックスをWebで物色していたが、30cm程度のものでも良さそうはものは5,000円近くするので迷っていた。見たら自作している人も多いので、私も1週間ぶりの食品の買い出しのついでに100円均一ショップで速攻で材料を買って来た。PP(ポリプロピレン)シート(1mm厚)5枚、タイラップ、模造紙、そして照明にLEDランタンを買った。これで1,000円しなかった。

結果として、光の回り具合が格段に良くなり、写り込みもなく、1,000円未満の費用ですごい効果が出せた。これからいろいろ家の中のものを撮影して見たい。何でもないものが、あら、これ良いわね、等という発見があるかも知れない

2020/04/24

んねぞう

根が怠惰なものだから、1年中休みたい。そのための理由を考えて、カレンダーにしてみた。真面目で勤勉な方は、時間の無駄なので、見ないでください。

自分でも何やってんだか、とは思いますよ、えぇ…

2019/12/22

んねぞう

新幹線の客室内の出入り口の上に表示されるニュースのテロップが気になる。 退屈で目が泳いでいる時に、別に必要でもない情報が目に入ってきて、それがゆっくり流れるので、「もっと早く流せ!」と思わせたり、同じ記事を2回続けて流すのだがふと目が行った時に末尾の文言が目に入って、「ん?」と思ってもう一度見たいときに限って次の記事に行ったり、なかなか、からかわれている感じが良い。このようなテロップを作成するサイトを見つけたので、作って見た。

作って、どや、とじっと見ていると目がおかしくなり、眩暈がしてくる…

作成ツールのあるサイトは下記

電光掲示板 Generator

2019/11/09

んねぞう