iTunesのバックアップ

自分 のメインで使っているデスクトップのC:ドライブに240GBのSSDを使っているが、このところ空き容量が極端に少なくなっていて、いろいろ調べていたのだが、\Usersフォルダのレベルで見たディスク占有量とその下の個別のフォルダーの占有量の合計が数十GBのレベルで合わないので不思議に思っていた。

そしたら、ある時Appdataと言う自分からは見えないフォルダが存在し、その中でAppleのフォルダの占有量が極端に多く、それがiPhone, iPadのバックアップデータであることがわかった。

このデータを何とか別のドライブに移せないかとググってみたら、DOSのCMD.exeのMKLINKと言うコマンドでジャンクションを作ってやることでリダイレクトできることが分かった。おかけでディスク容量は一息つくことが できた。

以上、心覚え

2017/12/10

んねぞう

10

12 2017

iPhone機種変更

iPhoneの機種変更をした。以前iPhone SEが欲しいと書いたが、私の2年縛りが解けた今、既にSEは32GBモデル以外完売となってしまっているようだった。

iPhone6sから8への機種変更だが、下の写真でどちらがどちらかわかるだろうか。

左が古い6s、右が8、どちらもスペースグレイ。

6sの背面はアルミ、8はガラスだそうだ。無線充電を可能としたそうで、質感がぬめっとなっている。それよりも、私にとってのメリットは、JR東日本のSUICAが取り込めること。これで、通勤時にスマートフォンと定期入れの両方をワイシャツの胸ポケットにねじ込まなくても良くなった。最初に使う時に、本当に使えるかどうかどきどきしたが、Walletのアプリも、Suicaのアプリも起動せずに使えることができてほっとした。以降、改札でタッチすることに、電話機の「コトッ」と言う振動とともに画面にSuicaが表示され、ゲートが開くたびに、一人で小さく人に聞こえないように「おー」と言って通過するのであった。

因みに両者も寸法と重量を比較すると、8の方が0.1ミリの単位で大きくなっていて、体積の増加率と重量の増加率はほぼ等しいことがわかる。

| iPhone6s | iPhone8 | |

| 高さ (mm) | 138.3 | 138.4 |

| 幅 (mm) | 67.1 | 67.3 |

| 厚さ (mm) | 7.1 | 7.3 |

| 重量 (g) | 143 | 148 |

体積の増加率3.19%

重量の増加率3.49%

データの移行については、いろいろ抜けがあってその都度追加しているが、一つ誤算だったのは「Omoidori」と言うハードの適合性。これはプリントされたL判、2L判の写真をiPhoneのカメラを使って画面の反射なしに取り込むものだが、iPhone 6sでは使えていたが、8では、筐体に嵌りはするものの、撮影ができなくなっていた。iPhone 7、8対応版が別に売り出されているので、別途購入の必要がある

2017/12/06

んねぞう

06

12 2017

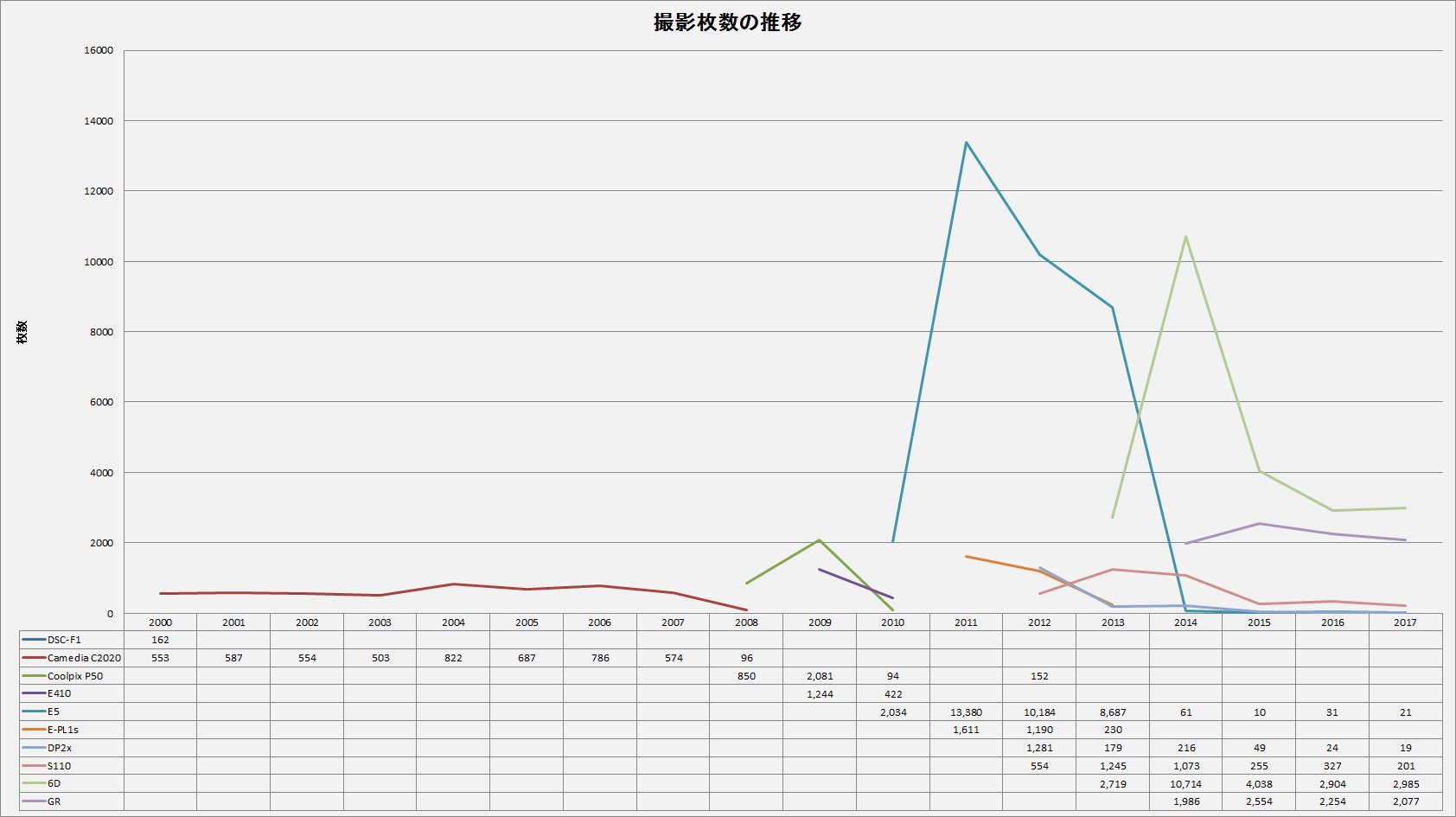

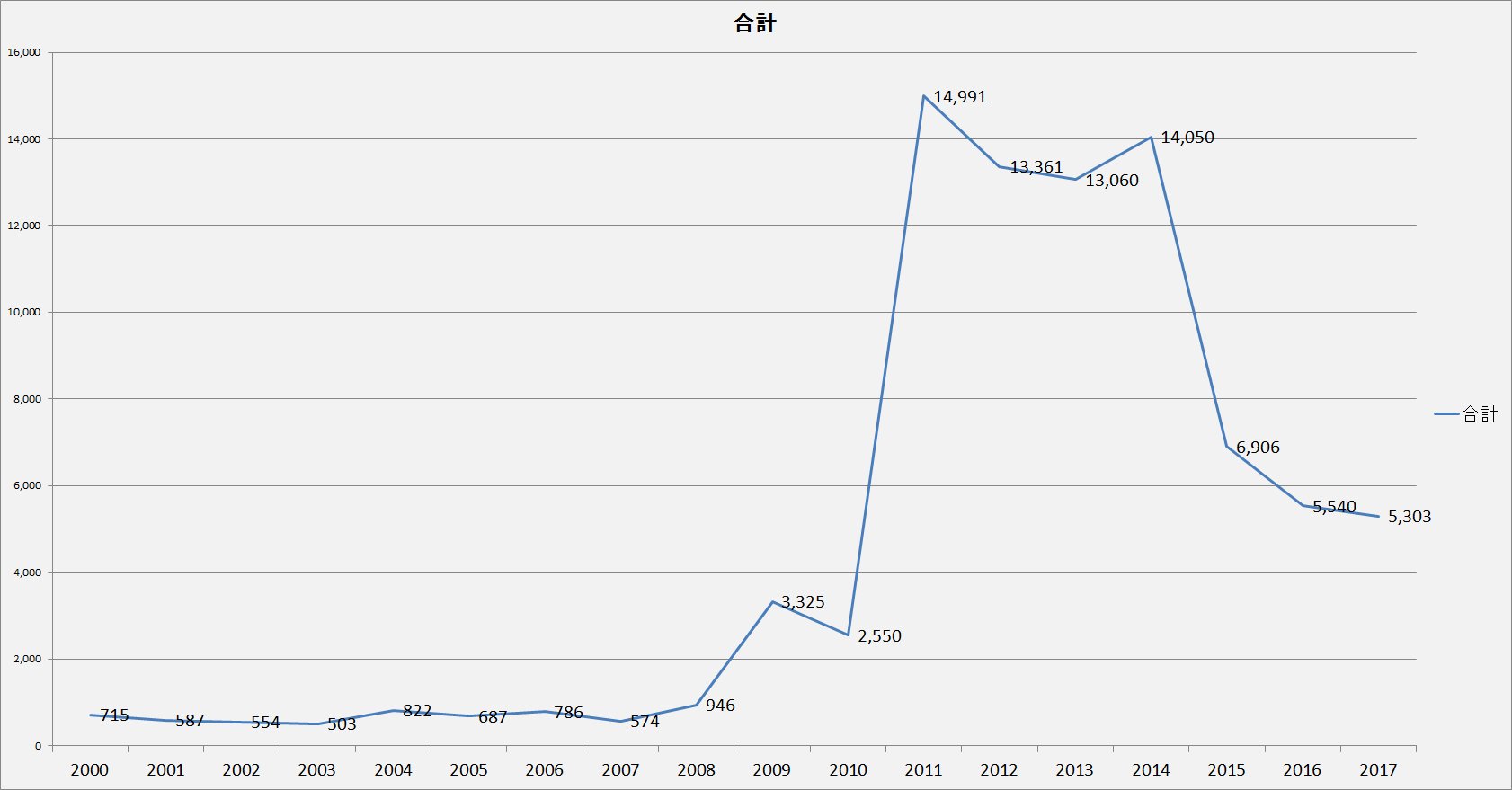

写真撮影枚数の推移

2000年に自分で最初のデジカメを買ってからの機種ごとの撮影枚数の推移をグラフ化して見た。携帯電話での撮影は極端に少ないので除外する。

以下は自分の覚書

12

11 2017

Murphy’s Law Calendar

2018年版のMurphy’s Law Calendarを買おうと思っていたが、今日現在Amazon(.co.jpにも.comにも)に載っていないため、絶版になったようだ。よって、私のMurphy’s Law Calendar Blogも今年で終わり。1999年に米国に出張した時に買い求めたのが始まりで、その後下記の年のものを訳し続けてきた。数えると15年分。

1999

2000

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

これまで続けて来たものがなくなるのは少し寂しい気がする。

2017/11/05

んねぞう

05

11 2017

革のショルダーバッグ

私は鞄に特に惹かれる。布製、革製に関わらず、リュック、ショルダーバッグ、カメラバッグ、通勤鞄等、自分の気に入ったものをじっくりと調べて比較して考えて選ぶ。手持ちの鞄でいくつか皮革製の鞄があるが、プライベートのちょっとした出歩きの時に使っている鞄がこれである。今日レシートを調べて見たら購入が07年6月とある(拘りのある品物についてはこういうものを記念/記録のために取っておくタチである)。平成7年ということはないと思うので、西暦2007年であろうと思うが、それでも10年使い続けていることになる。メーカのHPを見たら未だにロングセラー商品としてラインアップされている。愛着も一入である。しみじみと見ていると、革が買った当初からくたっとして良い感じになっている。それは良いが、買ってから一度も手入れをしてやっていないせいか、角が擦れて毛羽立っているので、これはいかんと、先週末にミンクオイルを買って塗って見た。鞄屋では、ミンクオイルは、革の種類によっては「強い」と言われたので心配だったが、大丈夫なようだ。お陰で、全体に色が濃く落ち着いて、擦れた部分も油が浸透して、多少艶が戻って来た。

下の写真は、始めiPhoneで撮ったのだがホワイトバランスが良くなく、電話機自体でうまく調整できなかったので、デジタル一眼レフカメラで撮影し直し、RAWデータをLightroomで修正して、実物の色合いに近づけたもの。こういう場合はやはり本職のデジカメに軍配が挙がる。絞りを開けて撮ることにより、雑然とした背景もぼかすことができるし…

2017/10/01

んねぞう

01

10 2017

真田丸

NHK大河ドラマの真田丸でオープニングテーマ曲に使われていたヴァイオリンの曲が気になっていたのだが、Youtubeを見ながら採譜した。そのうち練習してみたい。これが今週末の成果。

2017/09/24

んねぞう

24

09 2017

耳年齢

最近自分のPCオーディオシステムに低音に厚みを付けたいとサブウーファーを追加して聴いているが、そもそも自分の耳は低音はどこまで聞こえているのかを確かめて見た。WaveGeneと言うフリーソフトがあったので、インストールして周波数をスイープして音を出してどこまで聞こえるかを試して見る。

その結果、下は31.5Hz、上は13.5KHzまでは聞こえた。

Googleで年齢毎の可聴周波数を「可聴周波数 年齢」で検索したら、下記のような表が出て来た。これで言うと、私の耳は下は21~22歳、上は42〜43歳と言うことか。ふむ。

人の可聴範囲

10代 20〜20,000(Hz)

20代 30〜16,000(Hz)

30代 40〜15,000(Hz)

40代 50〜14,000(Hz)

50代 60〜12,000(Hz)

60代 70〜10,000(Hz)

(出典 http://www.auralsonic.co.jp/earagetest/)

周波数によって、スピーカー、床、或いは自分の頭蓋骨などが共鳴(共振)して強く聞こえる帯がいくつかあり、不快で、途中冷や汗が出る。本当はこれをフラットにできれば良い音場となるのだろうが。なかなかそれは難しそうだ。

2017/09/10

んねぞう

10

09 2017

Murphy’s law Calendar異変

毎年この時期になるとAmazonのサイトに来年のMurphy’s lawの日めくりカレンダーが上がってくるのだが、今日現在日本、米国サイト共に載っていない。

両方のサイトにフィードバック欄があったので、両方クレームしておいた。

ひょっとして廃版?とか。

2017/09/10

んねぞう

10

09 2017

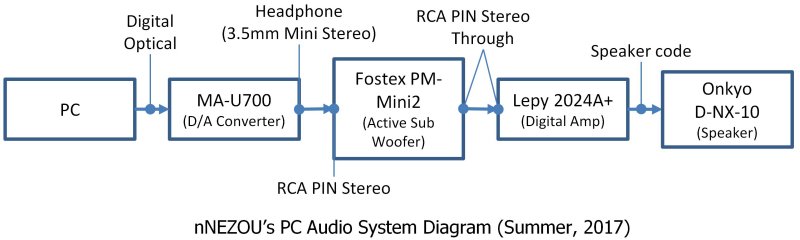

PCオーディオシステムのアップグレード

予てから今使っているOnkyoのWavioのアンプの音の歪が気になっていた所に、先日中華アンプを買って、そのリスクとコストパフォーマンスに開眼してから、中華アンプとサブウーファーとやらを使って音質改善を目論んだ。

システム構成は下記。

MA-U700は今やD/Aコンバーターとしてのみ機能する。音圧が飽和した時の明らかなひずみと言うか、濁りと言うか、リップルが耳を刺激する。10年選手だから、良く分からないがネットではコンデンサは劣化するもので、それが音質に大きく影響するものだということだから、もうそろそろ寿命なのかも知れない、しかし、ヘッドフォンジャックから別のアンプにつなげて見ると、上記 のような現象は発生しないので、これを生かすこととする。

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)