アイルランドひとり旅

11月上旬、2週間程アイルランドとイギリスを独りで旅をして来た

きっかけは、私は、旅をする前に、その土地について多少の知識を仕入れて出かけるようにしているのだが、以前、津軽や佐渡に行く際、司馬 遼太郎の「街道をゆく」シリーズの本を読んでいた時に、同じシリーズの「愛蘭土紀行」の表紙の写真が目に留まったことだった。これは数年前のことで、ダブリンのトリニティ大学の図書館の内部の写真だったが、非常に歴史を感じる写真だったので、その後、その本を購入して読んでいるうちに、アイルランドの国の成り立ちと言うものに興味を持つようになった。宗教を軸としてアイルランドがイギリスに蹂躙されて来た歴史と、そこに住む人々に勝手にシンパシーを感じ、また、ドルイド教の痕跡も残しつつキリスト教のベールを被ったような精神文化と自然、気候、そのようなものにも惹かれるようになった。また、最近私の所属する写真倶楽部の講師の先生が主宰する映画教室で、ロバート・フラハティ監督のドキュメンタリー映画「アラン(Man of Aran)」が取り上げられ、それを視聴して、厳しい自然に立ち向かって生きている人々に強い印象を受けたこと、さらに、アイルランドは人口は数百万人程度なのにノーベル文学賞受賞者の数が非常に多いことがわかり、ジェームス・ジョイスの「ダブリナーズ」などを読んだ。さらに、アイルランドの国民的音楽家としてTurlough O’Carolan(ターロフ・オキャロラン)と言う人がいることを知り、その典雅なIrish harpの響きにも魅せられたりして、行きたくなったので、多分私の最初で最後となるであろう海外独り旅を敢行することにとした

目標を下記の4点に設定した

- アイルランドのアラン諸島のInishmore(イニシュモア)島で、Dun Aengus(デューン アンガス)、Black Fort等の崖を訪ね、その道すがらの風景を探訪する

- まずアイルランド Inishmore島に入り、映画「アラン」に現れている風景の中を歩き、空気に触れたい。その中で、島のキリスト教、あわよくばドルイド教の残渣、妖精の気配などを感じたい

- Irish harpは無理だがリコーダーを持参して、崖で一人Turlough O’Carolanの曲を奏するのも乙なものではないかと(そのために採譜までした)

- アイルランド本島のCriffs of Moher(モハーの断崖)を訪ね、その周辺のTrailを歩き、風景を探訪する

- Galwayからレンタカー等を使ってCriffs of Moherまで行き、その周辺のTrailを歩いて、探訪したい

- アイルランドのDublinで、ジェームス ジョイスの「ダブリナーズ」に出て来る掌編の舞台を探訪する

- ジェームス・ジョイスの「ダブリナーズ」の中の「小さな雲」の主人公、リトル・チャンドラーが歩いた場所をトレースし、その時代の記憶を探したい

- イギリスのCotswolds(コッツウォルズ)で、Foot Pathを心行くまで散策する

- イギリスでは、牧草地等の私有地でも部外者が自由に通行することのできるFoot Pathが整備されていると聞く。Cotswoldsの「最も美しい村」と言われている家並もそうだが、イギリスのなだらかな起伏の、緑滴る野原を一人存分に満喫したい

時期は、本当は自然が牙を剥き出す真冬の完全なるシーズンオフで、全く人のいない状況が良いのだが、Inishmore島の宿が冬季休業に入ってしまうので、そうなる前のぎりぎり11月上旬に設定した

宿、移動その他はWebと電話で自分で手配した

旅行にあたり、下記の書籍、資料を読み、準備した

– 【書籍】「街道をゆく 30 愛蘭土紀行 I」, 司馬 遼太郎 朝日新聞出版

– 【書籍】「街道をゆく 31 愛蘭土紀行 II」, 司馬 遼太郎 朝日新聞出版

– 【書籍】「ガリバー旅行記」ジョナサン・スイフト著 原民喜訳 青空文庫

– 【書籍】「ダブリナーズ」 ジェームス・ジョイス著 柳瀬 尚紀訳 新潮文庫

– 【書籍】「アラン島」 ジョン・ミリントン・シング著 姉崎 正見訳 Web版 ↓

(https://yab.o.oo7.jp/Aran%20Is%201.html)(https://yab.o.oo7.jp/Aran%20Is%202.html)(https://yab.o.oo7.jp/Aran%20Is%203.html)(https://yab.o.oo7.jp/Aran%20Is%204.html)

– 【書籍】「地球の歩き方 A05 愛蘭2005~22006年版」地球の歩き方 編集室編 地球の歩き方

– 【映画】「Man of Aran」Directed by Robert J. Flaherty

https://www.youtube.com/watch?v=9RSlebOCp0E

– 【音楽】Turlough O’Carolan’s Ramble to Cashel

https://www.youtube.com/watch?v=VpbGTaCakAY&list=RDVpbGTaCakAY&start_radio=1

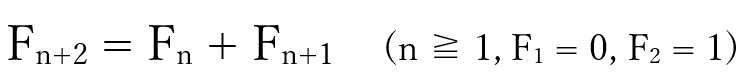

<楽譜> 自分で採譜↓

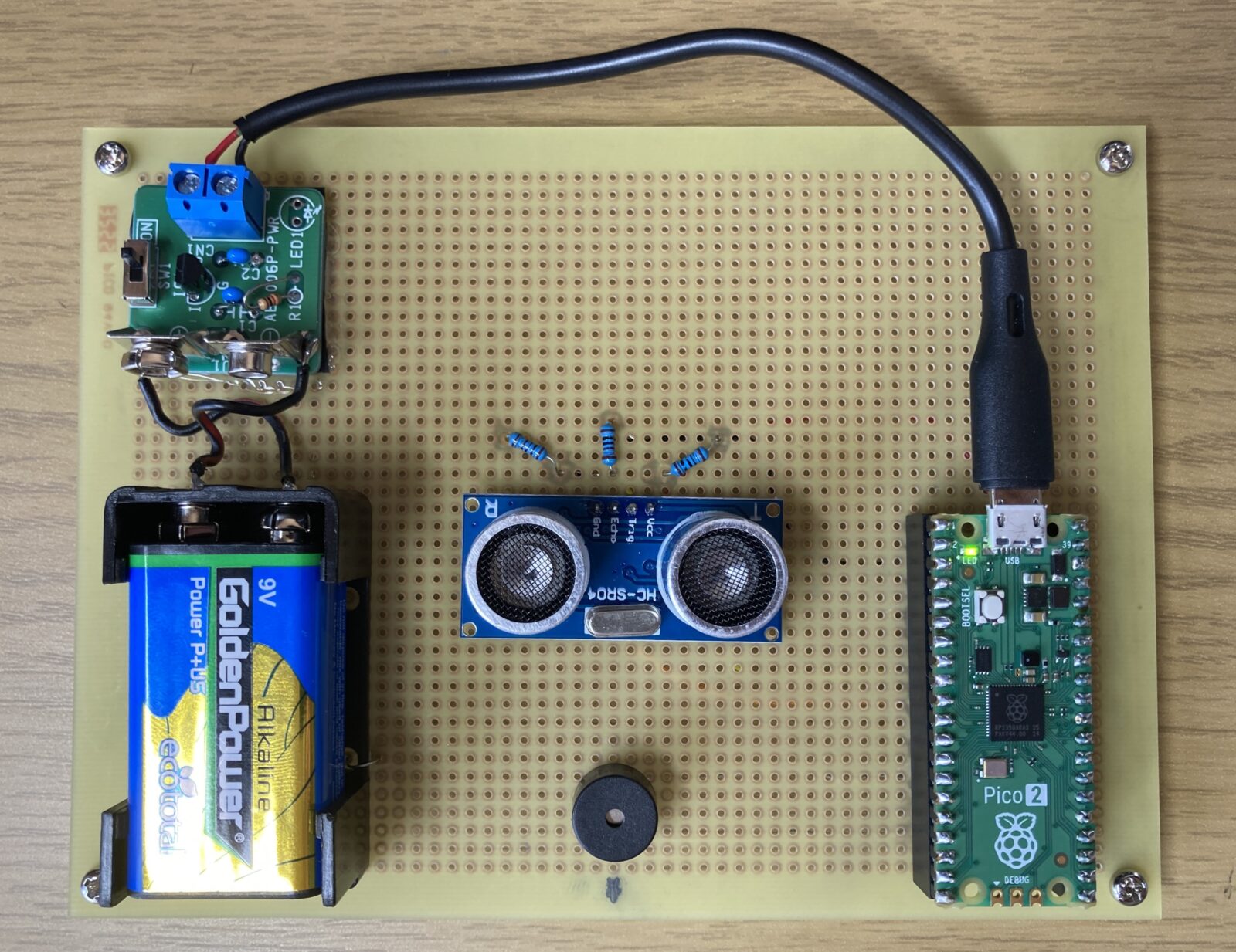

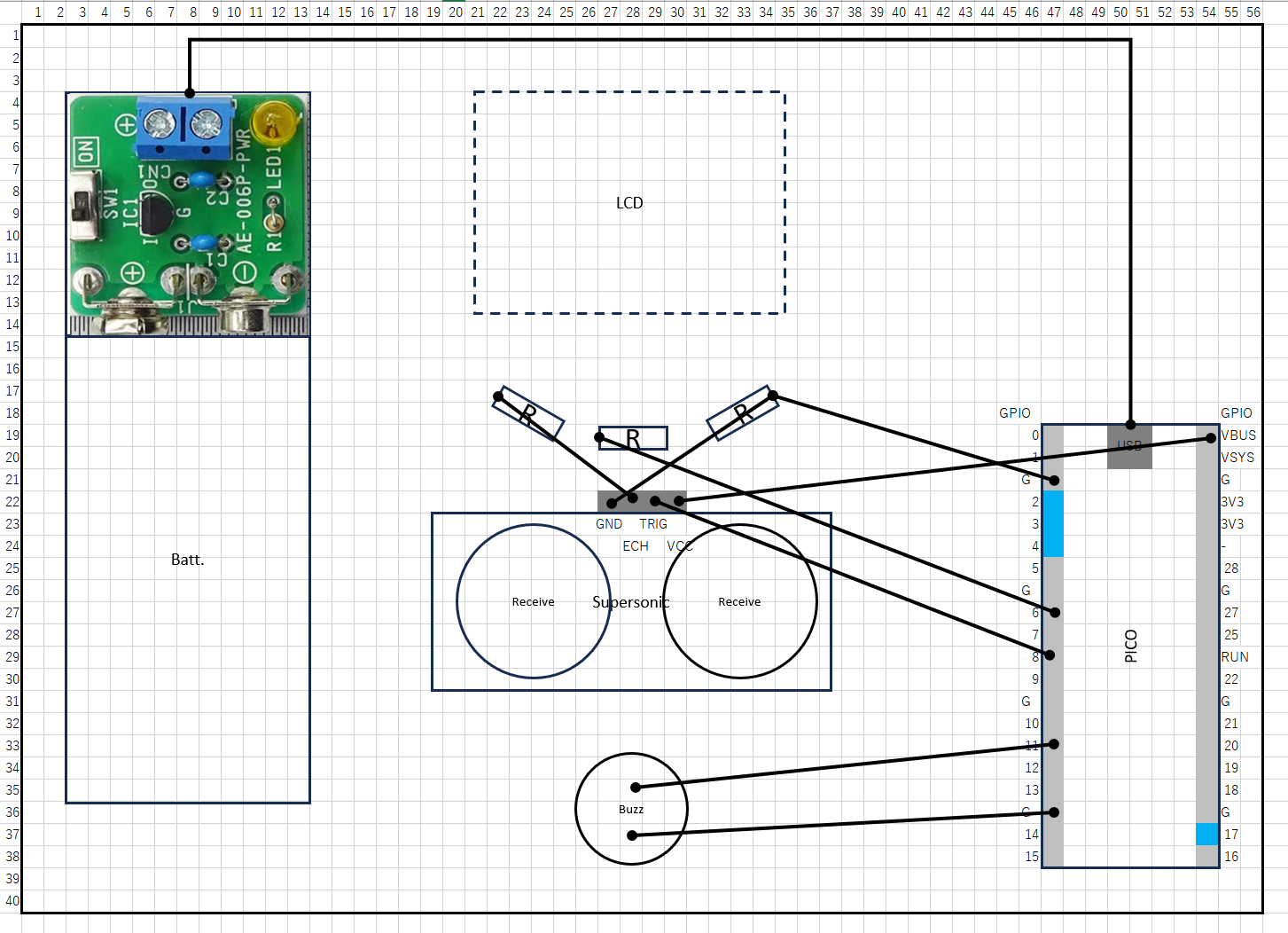

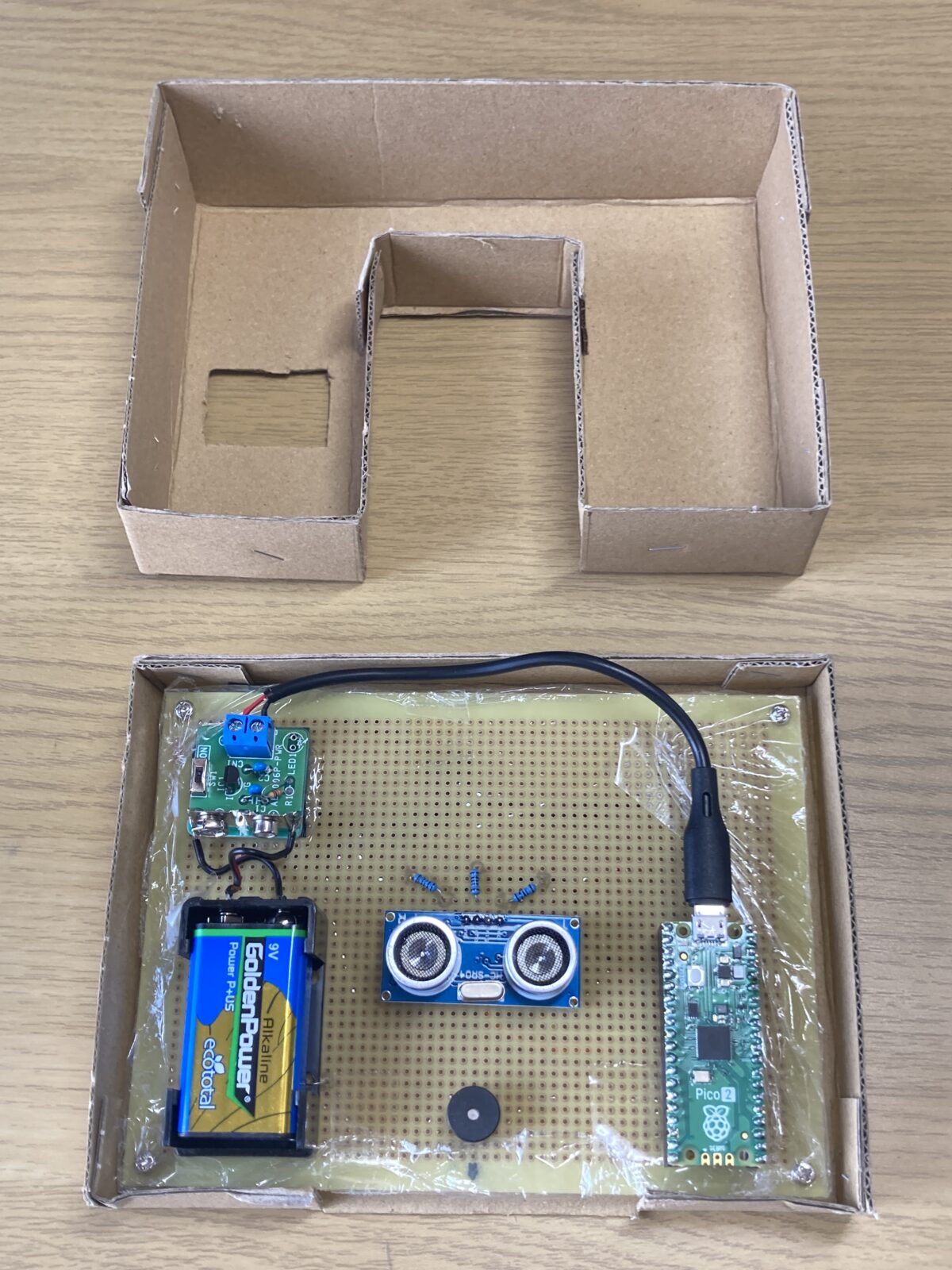

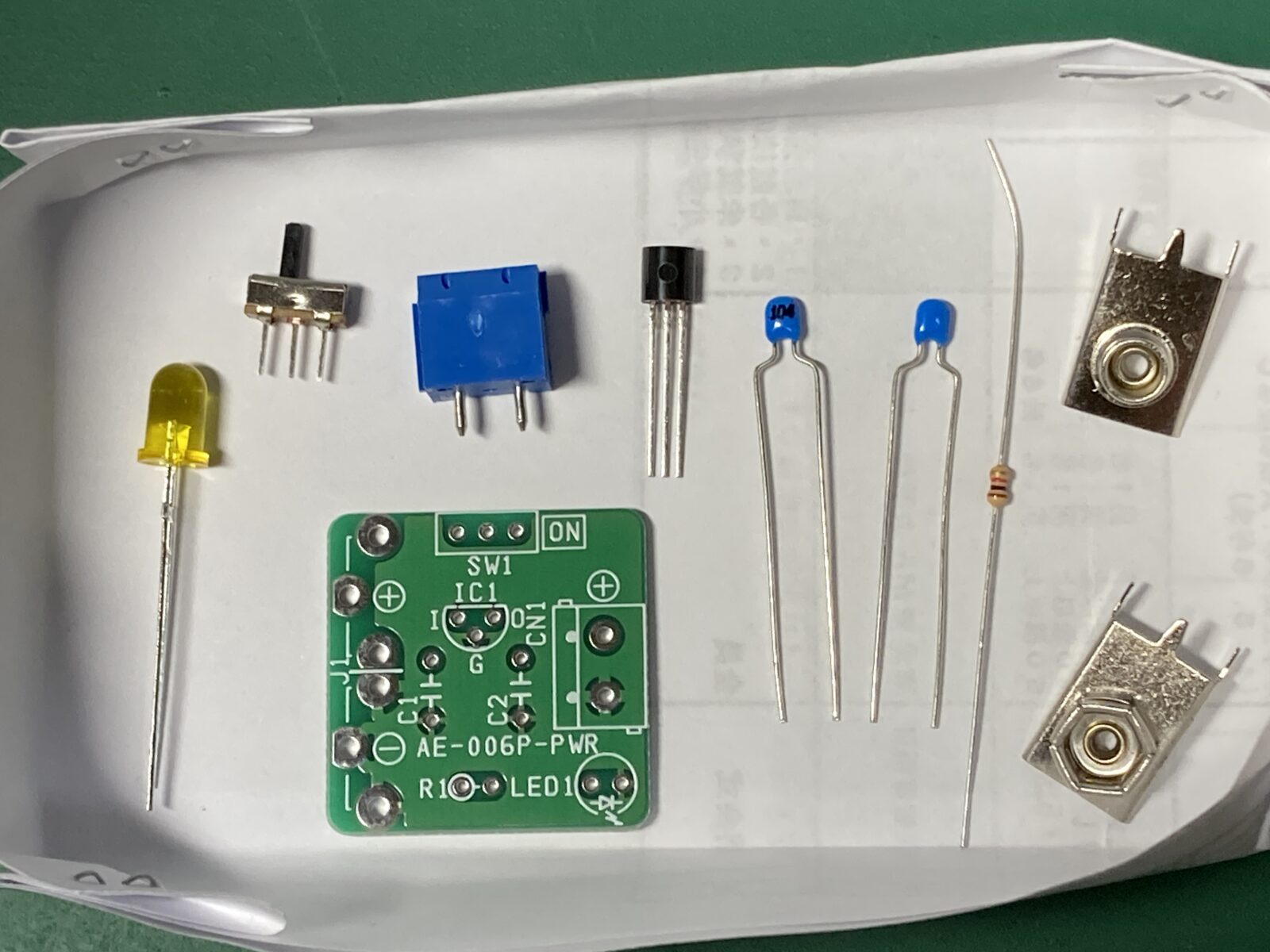

悪乗りして旅のパンフレットまで作成した(ドヤ顔工作枠)。使っている写真は帰って来てから自分で撮ったものに差し替えている

「有名な何処かに行って有名な何かを見る」のではなく、限られた日数、場所ではあるが、ミステリアスなアイルランドの自然、人、文化、歴史、そういうものをひっくるめたアイルランドについて自分なりの見方を得ることが主眼である。有名な場所を目標とすることはあるが、そこに行きつくまでの何気ない風景、事物にむしろ主眼を置く。私の写真ブログ「んねブラ」に、一連の旅の写真を掲載するが、それぞれについての感想、キャプションは基本的に付けない。旅を終えた後、自分が何を感じて、どのような見方を得たかについて、可能であればこのブログに纏めたいと思っている

2025/11/20

んねぞう

■ nNEZOU Portal

■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)

■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India

■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー

■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ twitter (旧 X)(@nnezou)

■ instagram (nnezou)

■ instagram (nnezou)